闲时清理旧物,检出已故友人五十多年前写的一首小诗,泛黄的纸,尚显稚嫩的字,曾经那么流行的语言,是对我第一时间报名去山西插队的赞叹和鼓励:

艰难困苦无所惧,

油灯光下识旧侣,

革命风云胸中起,

上山下乡作先驱。

山沟土窑喜安居,

三寸油灯火似炬,

个人恩怨何足道,

革命征途相与俱。

“九大”凯歌传东风,

放眼世界火正红,

不怕牺牲不怕苦,

革命到底学工农。

(注:“九大”,党的第九次全国代表大会,1969年4月召开,1968年12月到1969年7月,我由北京到山西蒲县插队。)

斯人已逝,墨迹犹存,小诗勾起尘封已久的往事——我的晋南插队经历。

01

1967年春,我父亲在文革初起的狂飙中猝然去世,留下高龄的祖母,年轻的母亲和我们五个未成年的兄弟姊妹,家里如同塌了天,从早到晚笼罩着愁云惨雾,连空气中都弥漫着悲戚。那时我十六岁,面对如此变故,心里的压抑难以言说,苦闷之极。

转年到了1968年底,12月21日晚,收音机广播了新的最高指示“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。要动员城里的干部和其他人,把自己初中、高中和大学的孩子送到乡下去,来一个总动员。农村是一个广阔天地,在那里是可以大有作为的。”

家里像一个闷罐,我要被闷死了,我看到了一丝光亮,虽然不知这亮光会把我引向何方,无论如何,我是要走的了。恰在此时,班上要好的G同学也有出去闯的念头,我俩一拍即合,当晚赶到学校,第一时间报名去山西农村插队。

很快,社会上和学校里也喧嚣起来,居委会的大妈和老师们,同时开始了对中学生的下乡动员,我家里也开了锅。当时我们上面四个孩子,每人相差一岁,哥哥初三,姐姐初二,我初一,大弟因小学五年一贯制也是初一,集中了四个初中生。

哥哥也和要好的同学一起报名,要去东北黑龙江兴凯湖附近的密山农场,那是靠近中苏边境一个很远的地方。但母亲坚决不同意,父亲的骤亡令她几近崩溃,她想把哥哥当作家里顶门的男子汉来依靠,而打算让我和姐姐下乡,这和一般人家不放心女孩远行,多让男孩下乡的做法相反。

母亲自有她的道理。她说下乡是要转户口的,北京的户口转到外地,天知道还能不能回来,她那时是做了我和姐姐回不来的打算的。她说,男孩回不来很可能一辈子回不来了,而女孩是可以嫁人的,老话说剩男不剩女,将来女孩就是回不了北京城,嫁给京郊的农民也不会没人要,所以终归是能回来的。

为此母亲开了家庭会,说形势就是这样,上面的意思(指学校和居委会),咱家四个毕业生,走两个才能留两个,并说了让我们姐俩走的意思。我原本就是铁了心要走的,自然无异议。但姐姐哭着不愿意,无奈母亲主意已定,姐姐最后只好妥协。

那些年的每一道“最新指示”,都要立即执行,乃至有“不过夜”之说。我们在“最新指示”发表的当天(21日)晚上报名,被通知去山西的火车12月29日就出发,说是为落实最高指示,让我们去和贫下中农一起过1969年的新年。

也就是说,从最高指示的发表到组织我们离京,北京市只用了八天时间(近年披露,那时如此迅速地让学生下乡,也是形势所迫。1968年7月10日,北京市劳动局下属的安置办公室,曾给市革委会毕业生分配领导小组呈上一份汇报提纲,称1966年至1968年,北京城区中学毕业生共计25.8万人闲置城内,不能及时就业,容易酝酿社会矛盾。毛泽东为此做了批示:“毕业生分配是个普遍问题,不仅有大学,且有中小学”(未公布)。所以1968年下半年开始,就有了好几批北京中学生自愿去内蒙古草原做牧民的消息,但真正由政府组织大规模中学生上山下乡,还是从12月21日最新指示发表后开始)。

短短八天,家里紧急置办行装,正值隆冬,从里到外,棉衣内衣,鞋帽围巾,被子褥子,脸盆脚盆,还带上一些锅碗瓢勺,一切都是按照到农村安家落户准备的。母亲又从已故父亲的抚恤金中拿出一部分,让哥哥去王府井百货大楼,买了当时市面上款式最新,质量最好,价格最贵的“熊猫”牌袖珍无线电收音机,给我们带到乡下。

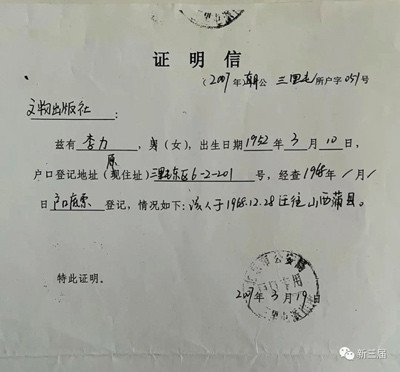

最后一天,拿着学校开的证明,去我家所在的三里屯街道派出所,办理户口迁移手续。眼看着户籍民警将我们姐俩北京市“非农业户口”的那张活页纸取下,换成迁往山西农村的证明信,我的心才第一次受到了重重的一击,虽然那时并不完全明白这意味着什么,但还是感觉到一种很大的失落。

从此我们不再是北京人,也不是城里人了。

三里屯派出所2007年(我退休时)据所存“户口底票”,出具我北京户口**1968年12月28日迁往山西蒲县的证明信(应单位人事部门要求计算工龄用)(复印件)

02

1968年12月29日,满载着中学生的火车驶离了北京站(那也许是北京发出的第一列知青专列),与许多人说站台上哭声一片不同,我记得是红旗招展,锣鼓喧天,面对送行的母亲和同学,我没掉一滴眼泪,只有对自己出去闯世界的憧憬。

在车厢里又认识了我们女四中另一女生Y,她是一个人报名,又独自上路,愿意和我们搭伙。于是我、姐姐加上G和Y,四女生成为一个小集体。

不记得过了多久,火车最后停在山西晋南的古城——临汾。当时这是个地级市,让我们在此下车,再分配到下面的县和公社。

刚出车站大门,就听得人声鼎沸,一片嘈杂,眼前见到的是满大街青壮年男子,穿着“某某厂”字样的制服工装,在“某某战斗队”的大旗下,排着长长的队列,嘴里呼叫着什么,浩浩荡荡不见首尾。我们想,昨天北京车站敲锣打鼓欢送,今天这是欢迎吗?仔细再看,却发现行进的人群并不瞧我们半眼,而是人人手拿棍棒和不知真假的各式枪械,喊着打倒××,砸烂的××的口号,自顾自向前疾走。

来接站的当地干部说,眼下临汾正在闹武斗,这是去打派仗的队伍,招惹不得,引着我们赶紧闪到路边,给人家让出大道。原来,晋南一带是国家战备的三线地区,制造各种武器的兵工厂分布密集,文革开始后派系林立,加之山高皇帝远,北京学校的武斗已停,这边的武斗却蔓延到工厂和乡镇,昏天黑地之中,一些专业武斗队抢劫了兵工厂和部队的枪械弹药,将真枪实弹搬上战场,导致大量人员伤亡,甚至闹到权倾一时的中央某某小组出面也不能制止的地步。刚才看到队伍中携带的武器都是真家伙。

(注:自1967年初到1969年夏,山西晋南和晋东南地区武斗整整持续了两年半,激烈程度全国闻名,参加人员涉及厂矿和农村,导致工厂停工,煤矿停产,太焦铁路、同蒲铁路多次断路停车。为制止武斗,中央曾数次用飞机投撒传单,直至派军队强制收缴武器,抓捕为首作乱分子。)

无可奈何花落去,昨日风光今不再。曾经何等心高气傲的我们,第一批相应号召下乡的北京知青,如今已成过了景的明日黄花,在当地竟无人暇顾。大家一时丧气,又加了些许惊恐,谁也不再说话,只加快脚步赶路。

看来此地乱象丛生,比不得北京了。

临汾是一古城。后来学历史,始知这里曾是中华民族的发祥地之一,上古三个帝王尧、舜、禹都曾在此建都立业,尧都平阳,即今临汾;禹分天下为九州,平阳所属冀州处九州中央,故称“中国”,中国一名由此而来。后历代经营,文物古迹众多。当时的印象街道两边大树参天,古建筑红墙飞檐隐现其间,但那时哪容得我们欣赏市容,就是直接被带到长途汽车站,转搭汽车去下面县乡。

我们四女生和另外白家庄中学等约十几位同学,被分配到临汾以西一百多里的蒲县,位于吕梁山西南余脉的深山之中。而同一列火车到此的一些我校高年级女生,却很多留在了临汾近郊的农村。那时我们年龄小,不懂农村也有条件好坏之差,在学校报名时,没问具体去哪,也没提任何要求。而年纪大些的高中同学,懂得向到北京接知青的当地干部了解情况,得以留在临汾附近。

后来才知,临汾周围的平原地区,是山西最富庶的地方之一,盛产小麦、棉花等,有“棉麦之乡”和“膏腴之地”的美誉,生产条件和生活环境与我们所去的山区有着巨大差别。

山西蒲县位置及地形图,黄色部分为吕梁山区,所标绿圈为蒲县和我插队的古县乡(公社),距临汾近八十公里

03

从临汾去蒲县的长途汽车又旧又破,过了平原后进入山区,在蜿蜒起伏的山间砂石路上喘着粗气,颠簸着一路上行,一路向西。放眼望去,周围都是大山,翻过一个山头又一个山头,一座比一座高,一座比一座险,层峦叠嶂,连绵不绝。从盘山公路顶端向山下望,下面的汽车变成一个小黑点,真不敢相信我们就是从那儿上来的。

车越向山里开,我们的心越向下沉,当时只有一个感觉,进入这样的深山,怕是很难出来了(五十多年后的今天上网检索,方知我们那是进入了吕梁山南段最高的五麓(鹿)山,海拔一千九百多米,蒲县位于此山最高处,属于当地最高的山区。西面不远便是黄河,过了黄河就是陕西地界了)。

我们的落户地是蒲县古县乡(公社)×大队×小队,最后来接的队长赶着一架小驴车。他面色黝黑,穿一身打了补丁的黑棉袄棉裤,腰间系根粗绳,头上包着脏兮兮的毛巾,说队里大牲畜都在外面跑运输,只这头毛驴闲着。那时没有今天的旅行箱,我们每人一个方方正正的大木箱,放车上就满载了,小毛驴被压得四条腿打颤,人只能步行。

队长先带我们办完交接手续,又跟着驴车去粮站拉了些口粮(知青下乡第一年的口粮由国库拨給),然后出发回村。村子在半山腰,一路还是上坡,这回靠自己的腿,再加手脚并用,前面小毛驴蹄子打着滑,我们气喘吁吁跟着,又翻了多少道沟沟坎坎,累得筋疲力尽时总算到了。

这是个只有几十户人家的小山村,进村时天已全黑,周围一片墨色,四下鸦雀无声。我们摸索着被带进一户人家闲置的窑洞,里面点着豆大的油灯,朦胧中见窑内靠窗一盘炕,占了三分之二空间,其余一无所有。房东老乡提前给烧了炕,席子下还冒着潮气,但连日火车汽车,翻山越岭,早已困乏之极,不及多想也顾不了许多,将行李打开铺好被褥,大家爬到炕上倒头就睡。

半夜我被身边的抽泣声惊醒,那是姐姐在被子里哭。

篇头小诗的作者M同学(右)和我姐姐

04

下乡前我们知道要吃苦,到了当地才发现,这里的环境比想象中严酷得多。

先说住。全村没有一间真正意义上的房子,都是黄土窑洞。开窑的做法是:在山坡上垂直削出立面,再平行向内掏挖,掏的土运出后,形成一个顶部呈拱券形,进深七八米,宽四五米,面积可达二三十平米的大洞,在洞口处加木质的门窗,放置一段时间,待里面完全干透就可住人。当时匠人打这样的窑,一孔只需人民币20元,可见成本之低和人工的价廉。

村里每户人家,通常并排三孔窑,一孔住人,其余的放置粮食杂物。我们住的便是房东家原来放杂物的偏窑,长年闲置,破旧不堪,门窗透风,窗框上没有玻璃,糊着不透光的报纸,窑内一天到晚都是暗的。

仅仅一个昼夜,我就从京城水电煤气齐备,坐便器冲水马桶俱全的三里屯楼里,躺到这千里外深山窑洞的土炕上,恍惚中不知今夕何夕,不由生出一种梦幻之感。

窑里住了几日,身上忽隆起了大块的红包,呈不规则形,一片片相连,先在腰臀部,后向前胸后背和四肢蔓延,奇痒无比,烦躁闹心,白天还能忍受,夜里瘙痒到难以入眠。原以为炕上有虫,遍寻不见;又说土炕太潮,加紧烧柴也不见好转。最后人人身上都发作起来,方知是水土不服。

再是没电。以上世纪60年代的国力,如此偏僻的小山村自然无电,晚上照明全靠油灯。条件好的人家,有带玻璃灯罩的大油灯,我们只能用拳头大的空墨水瓶代替,瓶内灌煤油,搓个棉花捻,光照范围极小。每人守着这么个小灯看书写字,早起鼻孔和鼻涕都是黑的。

就是这样的油灯,大部分村民也用不起,天一黑就睡下了,有笑话说因为没电,农村唯一的娱乐就是炕上运动(那时我们还听不懂),造成人口爆炸式增长,村里许多人家炕上,都是一张破棉被盖着一排小脑袋。

如果说土炕油灯尚能忍受,最难的却是缺水。村子在半山腰,打井多深也不出水,所以全村没有一口井,吃水要下山取沟底的泉水。家家备着半人高的大水缸,都是男性壮劳力下山挑水上来贮存。无劳力的人家也可雇人,一担水一毛钱,没几家用得起。大多既无劳力又无钱的老弱妇孺,就靠村前洼地里的一处水塘,蓄着下雨和偶尔山洪爆发积下的浑水,颜色灰蒙蒙绿油油,还有小虫在水面起舞。

刚去时不会用农村的锅灶,生产队暂时安排一老乡给我们做饭,他也下山挑水,但那只是为做饭,我们平时的生活用水还要自己解决。十六七岁的女孩,总要洗洗涮涮,缺水成了最大的难。

挑水本就是力气活儿,何况还要下山,壮汉来回也得小半天。山是三四十度的坡,路是脚踩出的小道,又窄又陡,呈“之”字形挂在崖边,如两人上下相遇,一人必得停下脚步,身子紧贴旁边的坡壁,才可容另一人通过。下去挑着空桶还好,回来上坡,两只盛满水的桶要前面抬高,后面放低才能上行。

老乡有力气,也有技巧,手抓着桶绳,脚踩八字步,歪斜着身子走,桶忽悠悠打着颤,水还稳稳的不外溅。我们哪有那本事,开始是用一根扁担,中间挂一只水桶,一前一后两个人抬,后来学着用最小的桶挑,每次只打半桶水,也是左摇右晃,常常到家只剩个桶底儿。

一次我姐俩下沟,使出吃奶的劲儿,好容易把桶弄到山上,快到家门口了,姐突然跌倒,两只小桶扣个底朝天,水泼得一滴不剩。姐坐在地上放声大哭,一肚子的委屈瞬间爆发,翻江倒海,涕泪横流。哭声惊动了老乡,队长赶来询问,听后半天不语,叹气说:“额这山圪崂,咋是你们北京女娃能活哈的……”

挑水如此困难,水是油一般金贵,常常一点水先刷牙洗脸,再擦身洗脚,剩下的脏水也舍不得倒,总想着还能派啥用场。洗头费水,幸好我们都是短发,但一周总要洗一次,所以也是心焦。而村里的女人从不洗头,她们用篦子,不洗也能把头发打理光亮。至于洗澡,更是想都别想。

连原始人都懂得逐水而居,怎么这儿的百姓非要住半山上呢?

本文作者与G同学

05

至于饭食,国家拨给下乡知青第一年口粮,每人每月44斤带皮的原粮,磨去麸皮剩三十多斤,全部粗粮,以玉米面为主,其余是小米,食油每人每月半斤,菜就土豆萝卜两样。

队里派给我们的临时厨师,每顿饭的做法相同,以一口放在柴火灶上的尖底大铁锅一次性完成:锅里底部放三分之一蒸锅水,水中加一把小米,烫过的玉米面拍成手掌大的厚饼(北京蒸窝头,这儿是贴饼子),趁热贴在蒸锅水上方的内沿一周,盖紧锅盖。锅下灶中添加秫秸柴草,大火烧开,时间差不多了掀开锅盖,下面的蒸锅水变为稀可鉴人的小米汤,上面一圈蒸熟了的玉米饼。

农村玉米是新粮,刚出锅时金黄软糯,起初觉得香,天天连着吃,又少荤腥和蔬菜,渐渐难以下咽。不记得谁发明了红糖拌醋(当地只有红糖),调匀了用玉米饼蘸着,刺激味蕾也引起了胃酸。幸好每人都从北京带来一些挂面,成为唯一的细粮;还有带来的肉酱,成了唯一的荤菜,偶尔用带来的小锅煮挂面拌酱解馋。

文化娱乐更是天方夜谭,没有广播,没有音乐,没有电影,连邮局也远在十几里外的公社驻地, 幸亏带去了袖珍收音机,成了我们与外面世界的唯一联系。但群山的阻隔,严重影响接收效果,天线拔到最长一节,也仅能听到几个地方台,还嘶嘶啦啦,时断时续,又总在播放本地的什么蒲州梆子,晋剧、秦腔,高亢刺耳,声嘶力竭,几乎是直着嗓子喊。有说那是唱出了苍凉唱出了悲喜,唱出了山陕人千百年的不挠不屈,但我们年轻愚钝,听不懂词也悟不出美,只觉得裂帛般的噪音。

不过总算是来自外面的声音,否则真有与世隔绝之感。每天晚上,四人围着这个神奇的小匣子,在杂音中拼命搜索,寻找新闻和好听点的歌曲,命悬一线般渴望着任何消息。一天晚上,某短波频道突然收到“M国之音”,一个悦耳的女声,以一口标准的汉语,正在说着与我们当下处境相关的话题:中断学业,上山下乡,劳改JZ营,等等,等等——天哪,这可不是敌台么?等大家反应过来,七手八脚忙用大棉被将这小匣子捂住。那时有一种罪名叫“偷听敌台”。

匪夷所思,连中央台都收不到的山里,地球另一边的声音竟能清晰地传来,难怪这小收音机卖的那么贵(时价156元。哥哥说当时一般收音机都是四个晶体管,这个最新的“熊猫牌”是八个晶体管)。

吕梁山区“塬”上地貌(网图)

06

转眼进了腊月,农家趁闲暇办喜事,队长儿子结婚,刚来的知青被当贵客请去。我们第一次参加当地的婚礼,对一切都很好奇,先是吃酒席,村子太穷了,过年也没听见杀猪声,婚宴的酒席上少见荤腥,主要是自家制作的豆腐粉条之类,菜里的肉片屈指可数。

他们的酒席,不是同时摆出七个碟子八个碗,而是一次只上一盘菜,如一盘炖粉条端上桌,众人一口气吃完,再上一盘烩豆腐,再吃完,又上一盘炒土豆丝……,总之,是吃完一盘再上下一盘。主食有别于平时粗黄的玉米饼,换成两杂面的玉米馍(玉米面和莜麦面混合)。吃到最后天黑了,窑洞内暗下来,桌上出现一个黑乎乎的盘子,上面平躺着一条孤零零的——鱼!

我刚喝了几口当地的老酒,一时不相信自己的眼睛,早知当地无水更无鱼,老乡们也从不吃鱼,这会儿居然有鱼,太奇怪了,顾不得多想,手里筷子径直伸过去,不料“砰”的一声闷响,筷子被硬邦邦的鱼身弹了回来,周围老乡哄堂大笑,原来盘中是一条木头雕刻的鱼,作为最后一道菜和谐音,是为了寓意吉庆丰饶,年年有余。再细看,那木鱼想必每年婚庆岁末都是压轴菜,早就磨砺得黑不溜秋,只具鱼身的大概形状,原来刻饰的鱼鳃鱼鳞已模糊不清。

这条最后的木鱼,深深留在记忆中,多少年后的不同场合,面对不同的听众,只要讲起当年的插队往事,我都少不了讲这木鱼的故事。

惊骇的一幕发生在最后。席散开始闹洞房,早候在门外的一帮男子蜂拥而入,将炕上的新娘团团围住,先是摸胳膊拽手,继而撕扯衣裳,新娘起初左躲右闪,后来吓得大声喊叫,蜷缩于炕里一角。

我们先是被这场面惊住,没听说也没见过,这分明是调戏妇女耍流氓啊!待回过味来,姐儿几个义愤填膺,不约而同冲上去阻拦,村里人不敢碰北京女孩,一时放过新娘,紧急关头我们鞋也没脱跳到炕上,手拉手站着围成一圈,将新娘紧紧护在圈内。那帮喝红了眼的男子面对新娘,仿佛狼见了羊,哪肯轻易放过,守在炕下不肯罢休,剑拔弩张之际,炕上炕下对峙良久。油灯将我们四个站在炕上的一圈身影拉的老高老长,顶天立地般映在窑洞拱顶上,形成一幅巨大奇异的图像,这震撼的一幕曾久久存留于脑海中。

后来新娘私下向我们道谢,才知如此粗野的闹洞房是当地习俗,姑娘出嫁身子就没了秘密和禁忌,尤其是结婚当晚,谁都可以上去胡来,还不许新郎阻止新娘反抗。从前就有新娘被扒了衣裳,受辱不过上吊出人命的。那天要不是我们出手相救,还不知会闹成什么样儿。

(注:闹洞房也称“闹婚”,我们在时是骚扰新娘,后来演变成针对伴娘和新郎,直到2013年,山西清徐县还发生了闹婚打死新郎的轰动性惨案,直接将婚礼变成葬礼。)

本文作者(上右)、G同学(上左)和作者姐姐(下)

07

马上又到春节,姐和Y回京过年,我和G留下没走。年初一早上,房东大娘专门叫我俩到她家吃饺子。这是我们第一次到她家做客,一进门就被往炕上让,按当地规矩,吃饭时只有家里长辈,比如爷爷、奶奶,以及男性家长才能上炕,坐小炕桌边吃饭。女性媳妇和女孩都是在炕下端饭端汤,等老人和男人们吃完了,才能蹁腿坐炕沿边吃剩下的。

我们推脱不过,只得脱鞋到炕上坐了,再仔细打量她家,见窑内收拾得清爽,最里端靠墙横放一个又宽又长的红漆木箱,当地叫“躺柜”,柜上醒目的摆放一排捌玖个高低不等的玻璃瓶,都是用过的各种酒瓶和汽水瓶,每个瓶里灌着红绿蓝黄等不同颜色的液体,说是兑了各色颜料的水,摆着只为颜色艳丽好看。以此当装饰也是绝了,说明穷也爱美,与城里人家瓶里鲜花有一比。

最贵重的是两个花铁皮暖水瓶,其余再没像样的东西。

第一锅饺子端上来,白面包的,却泡在清水般的饺子汤里。每人碗里一半饺子一半汤,这是什么吃法呢?连汤带饺子一起吃,能少吃几个饺子吧,不管怎样,这毕竟是我们下乡后第一次吃到白面。还未尝出啥馅,一碗汤水和饺子就下了肚。眼巴巴等着第二锅,端上来却变成紫褐色,原来已换成荞麦面包的,这是給女人吃的。当地种啥吃啥,山里不种麦子,过年包饺子的一点白面,还是花钱去山外买的,自然不能敞开吃。我们被当作贵客,和家里长辈及男主人吃了一碗连汤的白面饺子。

日子久了,常进她家窑里,见日常饭食,炕桌上总是三个极小的瓷碟,分别放着少量的细盐、油炸辣椒面和腌制的野菜,主食永远是玉米面贴饼子。吃时就用筷子头蘸一点盐,一点辣椒面,涂在玉米饼子上,再夹一小撮黑乎乎的腌野菜(尝过,酸苦齁咸),就着蒸锅水小米汤或直接白开水。

早知房东属村里中等人家,尚且如此,下等人家如何,不敢臆测。

想起我老家大同附近的雁北地区,那时也算山西的苦寒之乡,插队前回去一次,还吃到炖肉、黄糕(黏黄米磨面蒸熟)、油糕(黏黄米面包豆沙馅再油炸)和各式面点,萝卜白菜也是家常。同属一省,蒲县山里百姓咋穷成这样?

后来知道,这儿一是地少,有限的耕地种粮还不够吃,哪顾得上种菜;二是菜要浇水,此地又缺水;粮菜不足以养人,更无余料喂猪养鸡,所以过年也听不见杀猪宰鸡之声。记忆中村里似连狗也没见过(各家穷的叮当响,既无要守的财,又无喂狗的食),难怪那夜我们这些生人第一次进村,愣是没听见一声狗叫。

又想起下乡前的1967年,我和同学曾到酒仙桥附近的北京电子管厂(时名774厂,四机部所属,当时国内新建最现代化的工厂)学工数月,吃住均在该厂宿舍和食堂。记得大厂食堂菜品丰富,价格便宜,如菜分甲乙丙三类,甲菜2毛,乙菜1毛,丙菜5分。印象最深的甲菜烧茄子,每份2毛,茄子先用油炸过,再与五花肉青椒等爆炒,味美之极;丙菜白菜豆腐,仅5分钱;主食米饭、馒头、花卷、豆包、果酱包、芝麻饼,馅饼,种类之多让人眼花缭乱。那时北京工人平均月薪仅三四十元,也能吃这样美味的食堂大餐。

可以说,1967年我亲眼看到了北京最先进的工厂,1968年又亲身体验了最贫困的晋南山区农村,痛感当时城市和农村的差距之大,中国底层农民生活之苦,如果说再教育,这就是我在晋南插队受到的最大教育。

塬上小片耕地(左上)及被冲刷的黄土沟壑(网图)

08

开春了,我们参加了生产队的田间劳动,跟着老乡出了几天工发现,这里能耕种的土地太少了,还大都分布在“塬”上,即山顶上的平坦之处。

查字典“塬”字的本义,是指“我国西北黄土高原因流水冲刷形成的一种地貌,呈台状,四周陡峭,顶上平坦”,平坦处就是可耕地。这种典型的地形地貌,正是山西陕西大量所称“塬上”之地的生动写照。

地在山顶,面积有大有小,坡度有高有低,大的可达30度,仿佛斜着挂在山边(亦称挂田),干活都站不稳。总之,所有能利用的地方都开垦了,包括一些小的不能再小的地块,戏说摘了草帽放地上,地就找不着了。

为了到这些分散在各处山顶的地里干活,我们要从这个山头爬到另一个山头,扛着工具上坡下坡,到了地头还没干就累得气喘。

耕地都在塬上,这或许解释了百姓们为何舍水而居,住在无水的半山腰——他们赖以生存的土地在山顶上,他们最要亲近的还是土地。

就是这样一小片一小片的地,也要生产队长带着全村的劳力一起干,每天早饭后出门,在村边集合等着,什么时候人到齐了,队长吆喝一声,大家才相跟着出发。到了地头先歇着,抽一袋烟再下地,队长在前面挥镐抡锄,其余人在他左右跟着,干活的队伍呈“人”字形前进,仿佛天上大雁的队列。

有时几个地块同时作业,队长便指定农活熟练的“把式”代替他作领队,众人也跟在“把式”后面。这种大呼隆式的集体种田模式,谁使劲谁不使劲根本看不出来,出工不出力是必然的。结果就像我奶奶说的“人骗地一晌,地骗人一年”,庄稼收成可想而知。

我们虽然跟着老乡出工,队里却未指望我们干什么,当地女人一般不上山,种地的都是男劳力。我们几个女生混在其中,尴尬且诡异,干不了什么还要算工分,日后还要分口粮,不受欢迎是肯定的,人家也不信我们会留下。他们觉得北京娃又是来锻炼的,就像过去的“四清”队和下乡干部,“运动”一完就该走了。

后来的事实证明,老乡的判断不错,北京知青在三四年内都走了,我们姐俩走的最早,只在村里呆了半年。

早在1969年3月,距我们下乡不到三个月,北京东郊的几个国营大厂就开始招工,我们女四中没下乡的同学,差不多都进了女工为主的京棉三厂,针织总厂、印染厂和毛巾厂等。这消息传开后,听说许多已下乡同学的家长跑到学校讨说法,问为何自家孩子响应号召下了乡,没走的人反而留城进了厂。

再后来上山下乡的大潮回落,国家要求各地厂矿企业优先安置下乡知青,山陕两省插队的北京知青大多进入当地工厂。1971年以后大学恢复招生,各校的名额也向下乡知青倾斜,那时的工农兵学员虽以“工”字打头,但以北京大学我那一班为例,同学中城里工人却是最少的,插队知青一个没有(那时他们大多已被安排进了当地厂矿,视同解决了安置问题)。而从未招过工的内蒙古兵团和黑龙江兵团的知青,在班上占了很大比例。

据现在的公布的数字,从1968年到1979年的十年间,全国共有一千七百多万城镇知青下乡,国家财政为每个知青平均拨款数百元,作为到农村、农场和兵团的安置费,十年后政策改变,知青大规模返城,据说复出的邓小平对此有一句话:“我们花了300个亿,换来了三个不满意:知青不满意,知青家长不满意,乡下农民也不满意。”

09

1969年6月,春耕还没结束,家里突然来电报说有急事,让姐姐立刻回去。那时没有方便的长途电话,有事就是打电报。姐姐一去不返,后来才知她已从北京去了内蒙古兵团。

原来,1969年初,鉴于当时中苏在北方军事对峙的形势和大城市毕业学生的积压,又组建了内蒙古生产建设兵团,由北京军区抽调现役军人编为兵团的各级领导班子,接收北京、天津、青岛等地知识青年,实行准军事化管理。母亲单位安排一批机关子弟去兵团,她想有现役军人管理,总好过又穷又乱的山西插队,所以赶紧先让姐姐回京,跟这批孩子一起去了兵团。

七月家里又来电报,让我也速回京。当时正值临汾全域武斗升级,蔓延到各个行业,所有交通都断绝了,从我们所在大山深处的蒲县到临汾,长途客车完全停驶,但电报催得紧,又不言何事,心急如焚,只得步行上路。

一大早,我没带任何行李物件,只斜背一军用挎包,里面装了几个玉米饼子,开始向一百多里外的临汾出发。我沿着来时车行的砂石公路走,从大山最高处到临汾平原,一路下坡,连跑带颠,不觉得累,还有兴致采摘路边野花。只是各武斗派系占据着不同地盘,沿途树丛中不时突然跳出几个壮汉,手持棍棒甚至枪支盘问,听我说是北京知青,又讲一口普通话,才被一一放行。

那时年轻气盛,心里并无一点害怕的感觉,就这样从早上一直走到傍晚,天快黑时终于走出了群山,到了临汾平原的一个大村子。此时山西各地都有北京插队知青,一打听,村里果然有知青点,便找到她们住处,当听说我是一个人从蒲县山区走下来的,几个女孩十分惊讶,她们热情的招待我,留在她们灶上吃了白面馍加炒菜的晚饭,又烧了热水让我洗头洗脚,挤在她们炕上过了夜。我这才发现同是晋南插队,平原和山区的生活真有天壤之别呀。

几十年后回想,我和听我说这段经历的人都感叹,当时国家虽乱,农村虽穷,但民心尚古,世风淳朴,一个十六七岁的女孩,独自一人走了近八十公里山路(今日走笔至此,查知临汾至蒲县公路距离72.3公里),能够安然无恙,毫发未损,若是放到后来某年某时,也许早被人掠走,卖到山里人家当媳妇去了。

后记:1.写此文时在网上检索,知直到2019年5月,山西省人民政府才宣布蒲县退出贫困县。2.当年仓促离晋,一直对同下乡的G同学心怀愧疚,幸能得她的谅解。今G同学和送我篇头小诗的M同学均已离世,不胜感伤。仅以此文,纪念两位早逝的友人!

2022年5月30日

初稿于京郊绿城

2022年11月10日

改定于海南陵水清水湾

经过晋南插队和内蒙古兵团磨砺的作者姐妹,已进入70岁的金色暮年

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号