——知行合一与《资本论》原理

【总按语】《资本论》文本的一个突出的特质是表达行动内涵。根据行动的“理论”,全部的科学可以建设为“唯一的一门”,即历史科学。物的科学转化为“事的科学”,即“首先要解答的一个问题是:是什么形成阶级?这个问题自然会由另外一个问题的解答而得到解答:是什么使雇佣工人、资本家、土地所有者成为社会三大阶级的成员?”什么事情形成阶级?!什么事情使上述三者成为社会三大阶级!!这些追问显然要从资本主义行动图型上追索成功。同时,由于历史行动的总构图是型式相同或相通的,相应也就确立了一个大写意义的“阶级”概念。这些概念不断向历史深处继续追索……引出马克思的一个又一个的推论。这样在最高意义上,我们应接受阿尔都塞的这一观点:“马克思主义理论的核心是阶级斗争”,即“这个观念就是:马克思的整个理论——即马克思所创立的科学(历史唯物主义),和马克思所开创的哲学(辩证唯物主义)——的中心和核心,是阶级斗争。”这表明:成熟类型的阶级社会的经济行动是彻头彻尾的阶级与行动的规定统一,换言之,经济关系不仅是阶级关系的成熟规定,也是其成熟的表达形式。(引自:“行动与理论:哈贝马斯批判——《资本论》中的历史唯物主义问题”,载《河北经贸大学学报》2016年第4期)

——本文系拙作《<资本论>与天人合一——关于劳动过程通史研究的若干问题》的理论续作

许光伟|《资本论》与天人合一 - 乌有之乡

http://www.wyzxwk.com/Article/sichao/2019/12/411731.html

接续:阶级社会知识状况考察之一-乌有之乡

http://m.wyzxwk.com/content.php

许光伟‖阶级社会知识状况考察之二 - 乌有之乡

www.wyzxwk.com/Article/lixiang/2022/01/448436.html 第三部分 总公式和生产一般的“知”“行”合一

【为什么需要走出神秘】

在这里,唯物史观不再是以外在的形式表现为政治经济学批判的哲学前提,而本身就是作为政治经济学批判的《资本论》方法的本质特征。(引自:“论《资本论》的哲学根基”,当代经济研究2020年第12期)

【何以能够走出神秘】

一般说来,《资本论》不是什么知识论意义的“资本理论”,而是“论资本”;资本,这是马克思确立的一个大写字母的工作规定:既是“对象”,亦是社会主体性规定;既是“范畴”,同时亦是工作逻辑和背后的“方法(规定)”。至为重要的一点:它们首先作为“历史”的规定性来考察。(引自:“《资本论》辩证法的三个认识维度”,《经济纵横》2017年第8期)

(一)

可见,对资本如何定义取决于道路和系统,而资本主义的社会形态产生是在道路中,复又形成自己独特统治系统。“马克思清楚地认识到所有前资本主义社会与资本主义社会的显著区别,在前资本主义社会,商品形式是次要的和未得到发展的”,只是因为“在资本主义社会,商品形式具有中心地位并得到了充分发展”,所以,“商品形式的理论作为关于社会自我客体化的一种特别重要的理论……对理解现代世界的基本特性极为重要。”[2]11-12【[2] 阿尔布里坦.经济转型:马克思还是对的[M].北京:新华出版社,2013.】

是以相比系统的规定而言,资本前史的道路更为稀薄,它的澄清只能依靠历史学家生产的总公式。马克思声明:“从前的一切唯物主义(包括费尔巴哈的唯物主义)的主要缺点是:对对象、现实、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它们当作感性的人的活动,当作实践去理解,不是从主体方面去理解。”这是“哲学唯理派”的工作不足之处,根本“不了解‘革命的’‘实践批判的’活动的意义。”[9]54-55【[9] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.】

(二)

走出“理论自恋”,于是有从实践出发的历史财产关系的总公式表达:在对知识来源与根据的求索上,这个表达实际由类似“龙场悟道”的“费尔巴哈提纲”所提出:理论嵌入在实践中;它从自觉意识上首次提出“以理论为实践”,转而“以实践为理论”,即秉持从“理论型实践”(知行)到“实践型理论”(行知)学术实践主张⑤。

【⑤ 理论和实践是知、行的科学研究意义的工作范畴。故而对于任何“知的科学”,知和行相统一是在先的,明确这一点,是自然科学的巨大贡献。马克思强调它是“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”,并且“显然是科学上正确的方法”;行动相比认识而言,在规定上:可谓“是许多规定的综合,因而是多样性的统一”。因此,考察知的科学必须明确的前提是,“实在主体仍然是在头脑之外保持着它的独立性;只要这个头脑还仅仅是思辨地、理论地活动着。因此,就是在理论方法上,主体,即社会,也必须始终作为前提浮现在表象面前。”(参见《马克思恩格斯选集》第2卷第17-19页,人民出版社1995年出版)】

(三)

可见,“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,自己思维的此岸性。关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”

为着革命行动,马克思倾向于指出实践、理论不二,又根本是一个东西,即理论和实践的相统一乃是理解历史和真理关系的中介。然则,“对于这个世俗基础本身应当从在自身中、从它的矛盾中去理解,并在实践中使之革命化。因此,例如发现了神圣家族的秘密在于世俗家庭之后,世俗家庭本身就应当在理论上和实践中被消灭。”[9]55【[9] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.】

(四)

所以必须再次肯定:实践(行)、理论(知)的统一说到底是以“行”(历史之行、阶级之行)为第一性,以“知”为第二性,确立对阶级性内容的科学研究路线和表述,——此所谓唯物辩证法的工作定义法。由于做不到这个定义,“直观的唯物主义,即不是把感性理解为实践活动的唯物主义,至多也只能做到对单个人和市民社会的直观。”[9]56-57【[9] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.】

实践一贯到底,理论一贯到底,即是“知行合一”问题,它们的关系问题是这个唯物史观知识定义的科学制订与历史执行问题。这样看来,处于历史工作领域的实践、理论必须认定为唯物史观的特定术语;知行合一则是以后实践和理论“相对分立”(即“不二”)的基础。

所谓实践,有四重涵义:(1)历史行动,又有两种状态:曰道路(道)、曰系统(德);(2)调查历史对象关系状况,——以实践为“理论”,可谓“第一个理论”;(3)总公式的“行”;(4)作为实践主体和对象本身,即唯物史观的“知”(如劳动过程、生产方式范畴)。

所谓理论,同样有四重涵义:(1)历史认识,并有两种状态:曰发生、曰结果;(2)继而以“理论”为实践,形成“第二个理论”;(3)生产一般的“知”;(4)作为历史理论本身,即唯物史观的“行”(如生产力、生产关系范畴)。

(五)

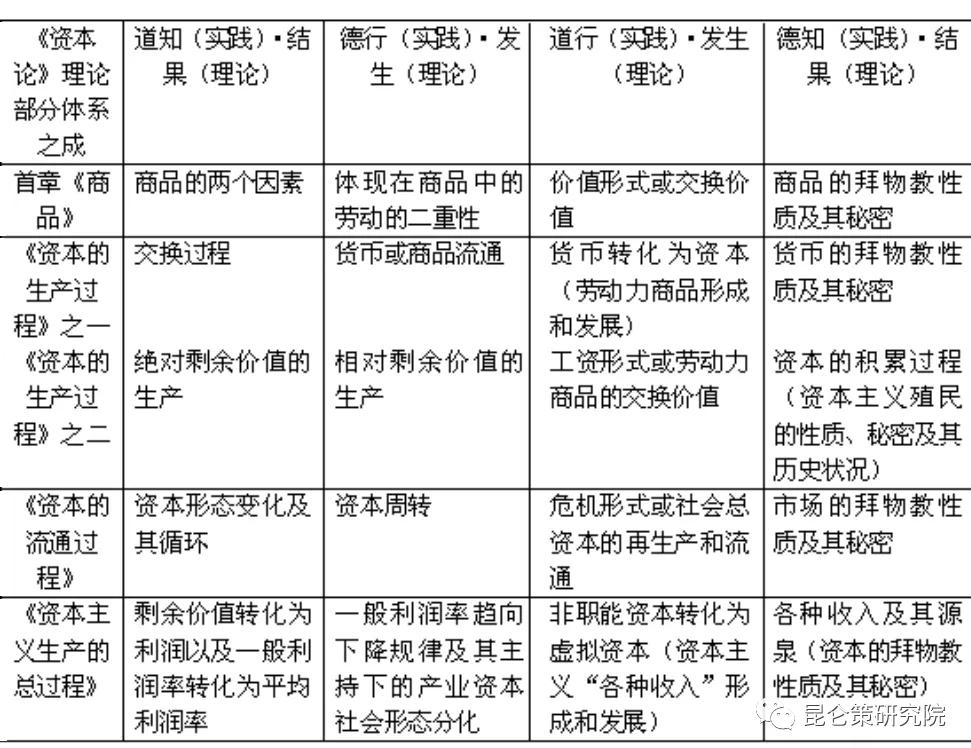

置身这个场境,我们来看《资本论》处于怎样的知识状态,知与行的结合关系绘制于表1。

表1 理论和实践的“知”“行”历史照面

《社会总资本的再生产和流通》何以名“危机形式”?道也!“道知”是“资本形态变化及其循环”,危机形式即“道行”也。对《资本论》研究而言,所谓:“第一、二卷终归是本质研究,从而‘市场/危机’范畴的生产必定格于此。”[4]【[4] 许光伟.《资本论》与唯物辩证法原理考略——东方社会“思维舞步”的方法论性质及政治经济学通史考[J].湖北经济学院学报,2020,(4):36-57.】

犹如商品条目1-2节必须作为统一的一个写作单元看待,——这是阶级压迫关系的“何以是”(自统治阶级发动)和“何以能”(施于被统治阶级),对资本的循环和周转的考察也必须首先从历史学家工作角度做出;其旨在说明阶级统治既是道路的,也必然是系统的,后者以“阶级压迫”关系的历史形成为前提。

其次,从生产方式到生产关系,这是历史权力的考察视野;而从生产关系到交换关系,则落入经济权力的考察范围。

是以伴随经济权力结构的生成,需要考察所谓的质与量统一的社会运动过程,从中引出“生产危机——经济危机(市场危机)”的结构转换。危机形式乃是交换价值的道路和系统的全面溃败,它的前提和结果是“资本主义企业破产”(绝对剩余价值生产的循环形式失败)和“资本主义产业凋敝”(相对剩余价值生产的周转形式失败)。如此看来,资本周转的内涵公式不过是“M = n(相对剩余价值规定)× m(绝对剩余价值规定)”,其逻辑是说明了资本作为统治阶级之于被统治阶级的压迫状况。

以上进一步说明不仅道路,而且系统乃是“知”“行”合一,它们相互支撑、互为设施条件。

(六)

《道德经》第二十一章有曰:“孔德之容,惟道是从”,“道之为物,惟恍惟惚”,“其中有象”,“其中有物”,“其中有精”,“其中有信”,诚哉斯言!价值形式的一般理论⑥,锚定于兹,乃至于作为“价值之行”,价值形式可谓“自古及今,其名不去,以阅众甫”。

【⑥ 在《商品》中,所谓生产一般理论,或者说总公式的“商品生产一般”,即指此。】

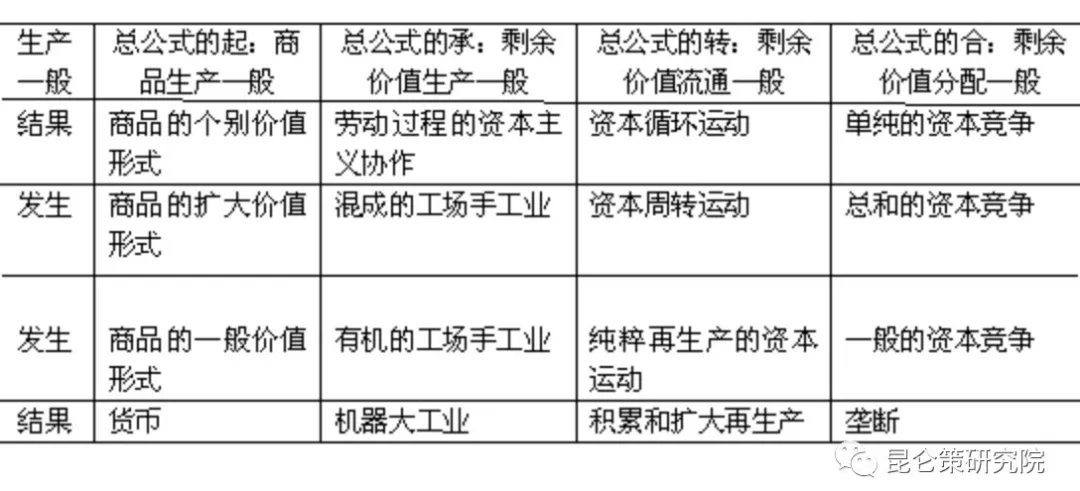

既然这样,我们必须继而察看《资本论》中价值形式复又处于怎样的知识状态。接续表1,表2是价值形式“事格”的肖像汇总。

表2 价值形式之事格汇总——以《资本论》实际形成的“生产一般理论”为例

所谓“象”,所谓“物”,所谓“精”,所谓“信”,言价值形式之事;“吾何以知众甫之状哉?以此。”价值形式其实是价值规律、价值范畴“理论”“实践”双重意义的化身。在另一种意义上,所谓抓住“根本”,也就是抓住商品经济形态社会的这个实质规定,从而将价值形式确定为这一社会形态的统一经济实体关系的代表,乃至化为阶级关系工具,然后在此基础上进行“道路-系统”知识生产。因而在认识上,这是资产阶级经济学难以企及的高度,正是它的最优秀的代表——古典学派——从这个问题上退缩下来。马克思指出:“古典政治经济学从来没有成功地从它对商品、特别对这种商品的价值的分析中推导出使商品成为交换价值的形式。这是它的主要缺点之一。”继而,“劳动产品的价值形式是现实生产方式的最抽象的、最一般的形式,这就使现实生产方式获得了历史的性质,即特殊的社会生产方式的性质。”但是,“如果人们错误地把这种形式看作是一切社会中一切生产的自然的永恒的形式,那么,就必然看不到价值形式,进而看不到商品形式以及在更高的发展阶段上的货币形式、资本形式等等的特殊的方面。”[10]50【[10] 马克思.资本论(法文版)[M].北京:中国社会科学出版社,1983.】

“一方面是历史学家的方式、一方面是逻辑学家的方式,既是‘历史’又是‘逻辑’,然则研究对象必然是求得总公式和生产一般的具象统一。”[6]【[6] 许光伟.《资本论》有机构成历史研究的若干基本问题——阶级与拜物教经济学原理之一[J].政治经济学研究,2021,(4):29-42.】

可见,由于坚持通史研究事项,无论《资本论》或《道德经》,其开篇文字——“作为全书的‘总论’”,“其实并不神秘”,“只是说了两个字:道和象”;“以《资本论》商品章的比较为例,其结构和《道德经》的第一章也是完全工作契合的。实际上,它们都是讲‘规律的方法’和‘范畴的方法’在思维学架构内如何实现工作统一的问题。”[11]【[11] 许光伟.论生产一般的思维学——对中国特色社会主义政治经济学研究的启示[J].湖北经济学院学报,2019,(1):5-18.】

(七)

表2展示:价值形式之所以成为“事格”,在于它是价值关系的统一的形式,直接承担了总公式实践和生产一般理论的“对话工具”,从而有效统一商品生产一般、剩余价值生产一般、剩余价值流通一般乃至剩余价值分配一般,使之获得“一致的逻辑”和具有一致的逻辑表现。道象相成、知行合一,作为统治类型与统治形式,对价值形式的研究必须由对象进到研究对象,在实现道名统一中托出“生产关系的知”。

再以《相对剩余价值的生产》的写作安排为例,它同样是坚持在实践与理论“历史照面”的架构中工作取出“价值形式的特殊理论”,即第十章“相对剩余价值的概念”作为“道路(实践)·结果(理论)·知”,第十一章“协作”作为“系统(实践)·发生(理论)·行”,第十二章“分工和工场手工业”作为“道路(实践)·发生(理论)·行”,第十三章“机器和大工业”作为“系统(实践)·结果(理论)·知”。以道路实践为切入,以对历史认识的理论形成为结果,从而产生“唯物史观的知”:资本主义的剩余价值生产具有两个因素,即绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产;以后在这个基础上,探究系统的一个普遍的生产规定——“体现在资本主义协作中的管理的二重性”。如同《商品》的“理论型实践”到“实践型理论”,这里的道路-系统的“知行”很快推向道路-系统的“行知”,即从第十二章开始,事实上是探究以分工为基础的协作形式,或者说就是资本主义特有的分工形式;这当然是一个理论抽象:“以分工为基础的协作,也就是工场手工业,最初是自发的无意识的创造物。一旦它得到一定的巩固和十分广泛的基础,它就成为资本主义生产方式的有意识的、有组织的形式。”以致可以认定,“政治经济学作为一门专门的科学,是在工场手工业时期才出现的,它只是从工场手工业分工的观点来考察整个的社会分工,把社会分工看成是用较少的劳动生产更多商品,从而使商品便宜和加速资本积累的手段。”[10]367-368【[10] 马克思.资本论(法文版)[M].北京:中国社会科学出版社,1983.】

一般等价物的经济形式在这里获得了剥削生产形式上的直接对应。经由这样的发生过程,才会有最终的理论结果——Pm:A,作为系统的实践,它同样是一项唯物史观知识,并且作为了分工和工场手工业的转化形式;其结论就是,“作为工场手工业分工的产物的这种工场,又生产出机器。机器使手工劳动不再成为调节社会生产的原则。一方面,技术上不再有必要使劳动者终生适应于某种局部职能;另一方面,这个原则本身加于资本统治身上的限制也消失了。”[10]372【[10] 马克思.资本论(法文版)[M].北京:中国社会科学出版社,1983.】

这个剩余价值生产形式的特殊理论即剩余价值生产一般。知之则行之,复行之知之⑦。

【⑦ 所谓知-行-行-知,概括起来,就是这么三句话的要义,曰:知后必有行;行后必再行;行后必有知。】

(八)

对研究方法而言,抓住道路和系统即可;对叙述方法而言,则还需要注重抓住知和行工具,所谓优先制订定义(知→行),再执行这个定义(行→知)。马克思在通史中取出“商品形式”,实现了使用价值和价值的相互区分;在此基础上,价值形式重新结合二者,目的是强调:“商品是使用价值……这是商品的物质的方面,这方面在极不相同的生产时期可以是共同的,因此不属于政治经济学的研究范围。使用价值一旦由于现代生产关系而发生形态变化,或者它本身影响现代生产关系并使之发生形态变化,它就属于政治经济学的范围了。”[12]293【[12] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第31卷)[M].北京:人民出版社,1998.】

通过利用使用价值的形态变化,乃至达到价值统治的经济目的,这是政治经济学研究使用价值的用意所在。可见,价值形式规定所基于的大前提仍然是商品形式,在分开使用价值和价值之后再度结合它们,以至于《资本论》中关于使用价值的讨论具有两个层面的意义:“一是在交换层面使用价值与交换价值的不同规定性,以及使用价值在交换过程中的作用,因此,对使用价值的讨论必须与特定的经济结构联系起来,而不是陷入纯粹概念的论争中;二是剩余价值生产层面商品的使用价值对于价值增殖的作用,这种使用价值即是特殊商品,即劳动力的使用价值。使用价值之所以能发生这些作用,这与资本主义社会的劳动相关联。”是以说到底,“要想进一步讨论使用价值在商品生产中的位置,必须将之与劳动二重性联系起来。”[13]【[13] 仰海峰.《资本论》的哲学[M].北京:北京师范大学出版社,2017:155-156.】

对剩余价值生产的价值形式一般的探究同样如此。在区分劳动过程和价值增殖过程的基础上,通过引入劳动过程的资本主义管理,劳动过程和价值增殖行动在规定上重新结合了,——这种结合本质上是阶级统治在工艺学上的实现过程。剩余价值生产的价值形式理论基于区分绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的前提,但不同于商品的价值形式理论之处在于:它不是将生产和交换合而为一,而更加专注于直接生产过程的发展,于是托出资本生产的“统治一般”的理论逻辑。商品体现出来的“劳动的二重性”本质上是阶级统治关系的发展,它延续在表1的“《资本的生产过程》之二”中;在阶级统治上:“绝对剩余价值的生产”讲述了道路的设施、条件、形式,“相对剩余价值的生产”则讲述与之适合的系统设施、条件、形式,——所谓劳动对资本的“形式隶属”发展到“实际隶属”关系。

(九)

相较而言,“工资统治”是阶级统治的转化形式,即作为拜物教统治所必需的道路设施、条件及经济形式形成的开端。正是在这里,马克思深入研究了“总体工人创造价值”,但仅仅是发展实际隶属关系的一个管理工具,它丝毫不改变价值创造的实体关系的劳动实质;因为只要是为了实现交换的商品生产,劳动过程的协作就会化为“分工形式”——这意味着劳动的社会变换性与单向度发展的同时并存,作为道路产物,它的唯一的系统结晶物只能是“简单(平均)劳动”。

系统必须回归道路,然则对于理解商品生产的历史对象来说,马克思着重强调,“要理解交换价值由劳动时间决定,必须把握住下列几个主要观点:劳动化为简单的、可以说是无质的劳动;生产交换价值因而生产商品的劳动借以成为社会劳动的特有方式;最后,以使用价值为结果的劳动和以交换价值为结果的劳动之间的区别。”[12]422【[12] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第31卷)[M].北京:人民出版社,1998.】

原文名称为:知行合一与《资本论》原理——阶级社会及其经济形态知识状况考察,刊于《湖北经济学院学报》2022年第1期。

转自昆仑策:阶级社会经济形态知识状况考察

mp.weixin.qq.com/s/fQxYP2JJnAd6ZE4jeaXUbA

(未完待续)

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

评论功能已恢复开放,请理性发表高见!