导语

七月初我们转载刊发了《“再造”社会主义?中国基层正发生一场无声剧变》一文(点击标题可查看文章详细内容),该文是清华大学人文与社会科学高等研究所“集体经济、族群文化与乡村共同体”研讨会的会议综述。我们继综述之后,选编与会老师们的其他相关文章以飨读者,进一步探讨集体经济的内涵以及发展集体经济的路径方法。

长期以来,物质资源不足成为制约村庄发展的重要因素,而依靠外部扶持的发展模式存在缺乏持续性和资产流失的风险,对于物质条件不足的资源匮乏型村庄,如何内生发展可持续的新型集体经济?本文从公共事务治理理论和共建共治共享的社会治理理论角度,以陕西省袁家村为例,探究资源匮乏型村庄破除资源匮乏困境,发展新型集体经济的路径。

袁家村以关中文化为依托,以分散经营、统一分配的合作社方式发展集体经济。袁家村的发展有三个显著的特点:一是资源共建,依靠村庄的社会资本共建公共池塘资源,破解资源匮乏困境;二是社会共治,建立中国化的自主治理规则,创新集体经济发展制度;三是成果共享,凭借灵活调整的股权配置,解决利益分配失衡问题,实现共同富裕。值得注意的是,袁家村采取了“交叉入股”的方式以及对“经营股”“分红股”采取“一店一议”的分配方式缩小收入分配差距,维护经营项目的多样性的同时兼顾了效率与公平的要求。

作者|周立(中国人民大学农业与农村发展学院)、奚云霄(中国人民大学农业与农村发展学院)、马荟(中国人民大学农业与农村发展学院)、方平(广西民族大学管理学院)

责编|阿华

后台编辑|童话

一

引 言

大力发展农村集体经济,不仅是解决农民增收问题及农村治理问题的有效路径,更是实现乡村全面振兴、建成社会主义现代化强国的有力支撑。在党的十九大报告中,“壮大集体经济”是实施乡村振兴战略的重要内容之一。2018年11月26日的中共中央政治局会议进一步指出,“要发展壮大村级集体经济”。农村集体经济的形成,最早可以追溯到上世纪50年代中期农业生产合作社时期。1956年6月30日颁布的《高级农业生产合作社示范章程》规定了土地和耕畜、大型农具等主要生产资料从私人所有转为合作社集体所有,这标志着农村集体经济的正式形成(高鸣、芦千文,2019)。

之后经过长期的实践探索,农村集体所有制最终确定为“三级所有,队为基础”,在此基础上展开的农业生产活动受国家粮食统购统销政策的影响和行政命令的安排,实行统一经营。十一届三中全会后,人民公社解体,农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,但“三级所有”的产权制度仍然得到了保留。从发展成就来看,人民公社时期农村集体经济的统一经营体制,为国家建立较为完整的国民经济和工业化体系做出了重要贡献。改革开放之后的双层经营体制,更是极大地调动了农民的生产积极性,解放了生产力,使中国创造了用全世界7%的土地养活了世界22%人口的奇迹(周振、孔祥智,2019)。

然而,传统的农村集体经济发展面临着难以平衡的“统分困局”。在计划经济时期,对集体经济的强调和对个体农户经济的忽视,极大地制约了生产力与农业农村的发展,农民太穷、农产品供给严重不足成为改革开放前中国农村的主要问题(魏后凯、刘长全,2019)。改革开放之后,农村集体经济则呈现出“分”得过度、“统”得不够的局面,导致农户与集体经济组织的联系越来越弱,农村集体经济的统一经营功能弱化(高鸣、芦千,2019)。2018年,在农业农村部统计的545461个行政村中,有78.9%的村庄当年的村集体经济经营收益在10万元以下,甚至35.8%的村集体经济当年无经营收益[1]近八成村庄无法自我运转,这样薄弱的农村集体经济,如何能承担起乡村振兴的重任?为此,2018年习近平总书记指出,应“发展新型集体经济,走共同富裕道路”[2]。2020年7月,习近平总书记在吉林考察时再次强调,要“发展壮大新型集体经济”。

新型集体经济的实践探索,始发于改革开放后的股份合作制。早在1979年,农村就有了集资入股的社队企业(高强、孔祥智,2019)。20世纪80年代,党中央、国务院对于农村股份合作经济成分的发展,给予了及时关注、肯定、支持和引导[3]。20世纪90年代,党的十五届三中全会通过的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》[4]赋予了集体经济新的内涵,强调成员之间的合作不仅包括劳动联合,还可以有资本联合。2013年,党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》[5],更是跳出了传统意识形态的禁锢,提出了开放性、包容性、互利共赢的新型集体经济发展观(苑鹏、刘同山,2016)。可见,农村集体经济中股份合作制发展实践,很大程度上推动了新型集体经济概念的出现。那么,新型集体经济就等同于股份合作制吗?

目前,已有研究对新型集体经济的定义,尚未达成共识,但大多定义都强调合作原则的自愿性以及合作形式、分配原则的多样性。除此之外,已有研究还强调新型集体经济的经营基础是以家庭联产承包经营为基础、统分结合的双层经营体制(朱有志、肖卫,2013);新型集体经济的核心是现代产权制度(苑鹏、刘同山,2016),其核心特征是集体所有与股份合作(李天姿、王宏波,2019)。

综上,本文认为新型集体经济的内涵如下:以集体所有制为基本前提,以股份合作为主要形式,劳动者可以进行劳动、资本、土地等各生产要素联合,并以按劳分配、按生产要素分配等多种方式进行分配。下文将在中国政策与实践语境下,将其归纳为资源共建、社会共治和成果共享三个部分。

新型集体经济的具体发展模式,可大致分为外生发展和内生发展两种类型:外生发展一般以政府为主导,村集体主要依靠财政补助、征地款项、涉农项目扶持以及税源企业分成等方式获得集体经济收入,这种发展模式大多存在于集体资产薄弱的村庄;内生发展指村集体依靠自身的集体资产(包括经营性资产和资源性资产)从事生产经营,其中包括以工业化模式、后发优势模式、产业发展型和产业联合等模式为代表的二产驱动型和以为农服务型、资产租赁型、资源开发型,以及资产和物业租赁型为代表的三产带动型(许泉等,2016;苑鹏、刘同山,2016;孔祥智、高强,2017)。

现实中不是所有村庄都拥有丰富的资源,尤其对中西部而言,有相当一部分村庄属于缺乏资产性资源和自然资源的资源匮乏型村庄,这些村庄常常受制于匮乏的资源而难以走上内生发展的道路。此外,依靠政府扶持的外生发展模式,不仅缺乏持续稳定性,且存在集体资产流失的风险(许泉等,2016)。那么,对于这些物质条件不足的资源匮乏型村庄而言,如何内生发展新型集体经济?鉴于已有研究一直未能给出令人满意的答案,本文将从公共事务治理理论和共建共治共享的社会治理理论角度,提出公共治理说,并以陕西省袁家村为例,探究资源匮乏型村庄如何破除资源匮乏困境,发展新型集体经济。

相较于已有研究,本文有如下三点贡献:一是开创性地从公共事务治理的理论视角,研究新型集体经济的发展问题,在把农村集体资产看作公共池塘资源的基础上,将新型集体经济的发展问题与公共池塘资源的治理问题相联系;二是将西方公共池塘资源自主治理理论与中国特色共建共治共享的社会治理理论相结合,区分共建、共治和共享三大发展阶段,构建资源匮乏型村庄发展新型集体经济的可行之路;三是发掘中国乡土情境下自主治理的独特内容,为完善公共池塘资源和自主治理理论,贡献中国经验。

……

农村集体资产的非排他性和竞争性特征,使本文可以使用公共池塘资源这一概念范畴,并将农村集体经济的发展问题与公共池塘资源的治理问题相联系,提出农村集体经济发展的公共治理说,从而超越产权缺失说和社会经济说,为兼顾公平和效率的农村集体经济内生发展,找到理论依据。一方面,公共池塘资源的非排他性特征,要求农村集体经济必须进行统一分配,从而使每个集体成员都能受益,实现分配的相对公平;另一方面,公共池塘资源的竞争性特征,使村集体经济可以通过分散经营的形式,实现生产经营效率的提高。因此,建立在公共池塘资源基础上的村集体经济,不仅可以兼顾效率与公平,更有可能突破长久以来困扰村集体经济发展的“统分困局”。

接下来,本文将引入公共池塘资源的自主治理理论,并结合共建共治共享的社会治理理论,构建资源匮乏型村庄的新型集体经济发展框架,以兼顾农村集体经济发展中的效率与公平。

二

基于公共治理说的分析框架

由前文可知,新型集体经济以集体所有制为前提,在集体所有制下的集体资产可以被看作公共池塘资源,那么新型集体经济发展,就与公共池塘资源的治理相联系。鉴于公有化治理与私有化治理的弊端,因此本文引入公共池塘资源自主治理理论,以促进新型集体经济的发展。所谓自主治理,即公共池塘资源的使用者通过相互交流和博弈,自行找到解决“公地悲剧”的制度安排(Ostrom,1990)。但是,自主治理理论并不能完全契合本文的研究情境:

首先,该理论是在西方的社会制度基础上提出的,并不完全符合中国社会的语境,需要对其进行创造性的转化和创新性的发展;

其次,自主治理理论是在公共池塘资源既有的条件下展开讨论,与本文所研究的资源匮乏的实践情境大相径庭;

最后,现有的自主治理理论中,鲜有涉及公共池塘资源收益分配的讨论,然而,公平合理的资源收益分配体制可以让参与共建的各方公平分享发展成果,是促进资源长期健康稳定发展的关键(姚树荣、周诗雨,2020)。

因此,本文将结合中国政策实践中共建共治共享的社会治理理论,以弥补公共池塘资源自主治理理论在资源建设、资源收益分配方面的不足。

共建共治共享的社会治理理论内涵,有三重意蕴:事业的共同建设、行动的共同治理以及成果的共同享有(江国华、刘文君,2018),其理论基础在于治理理论强调的合作性与公共性理论强调的公共性(夏锦文,2018)。共建共治共享社会治理理论的提出,不仅延续了党的社会治理思想在治理主体上从政府管治到多元主体共治的转变,而且回应了人民群众在民主、法治以及改进社会参与等方面的要求(马庆钰,2018)。自主治理理论的价值核心也正是证明了政府与市场之外的第三条道路的存在,即多元主体之间的沟通、交流与合作,可以实现对公共事务的善治。因此,无论从理论基础的合作性与公共性来看,还是从治理主体的多元性趋势来看,公共池塘资源自主治理理论与共建共治共享的社会治理理论都具有一定的契合性,这也是本文将二者结合,以自主治理理论,丰富共建共治共享中“共治”内涵的前提。

综上所述,本文将公共池塘资源的自主治理理论与共建共治共享的社会治理理论相结合,并引入新型集体经济发展这一实践领域,以“资源共建”破解资源匮乏困境,以“社会共治”创新集体经济发展制度,以“成果共享”解决利益分配失衡。

首先,以社会资本为纽带“共建”集体所有的公共池塘资源,破解新型集体经济发展的资源困境。社会资本主要指依托信任关系构建的社会网络结构(Putnam et al.,1994)。其中,基于情感和能力的信任一方面可以帮助获取资金(李新春等,2015),以缓解资金短缺问题,另一方面又能够增强集体行动的可能性(罗家德等,2013)。而社会网络作为人与人之间互动而形成的相对稳定的关联体系,具有共享信息、提供担保和分担风险的优势(郭云南等,2015)。因此,蕴藏着丰富社会资本的村庄可以通过信任关系和社会网络,促进物质资源的集聚和村庄发展信息的传播。之后,利用集聚起来的村庄资源,村集体成员可以“共建”新型集体经济发展的物质基础——公共池塘资源。由于每一位对公共池塘资源形成有所贡献的成员,都可以主张对这一资源的所有权,因此这种公共池塘资源具有明显的集体共有的特征,可以作为新型集体经济发展的基础。

其次,以自主治理为基础实现资源利用的“社会共治”[6],创新新型集体经济发展的制度安排。社会共治以多元主体的共同治理为特征(王名等,2014),在一系列与社会共治相似的理论话语中,就包括以自主治理为基础的多中心治理(蓝煜昕,2017)。因此,在新型集体经济的发展过程中,社会共治可以自主治理为基础,通过自主治理来激发村集体内多元主体参与公共事务治理的热情和能力,从而促进公共池塘资源的有效利用和新型集体经济的持续发展。奥斯特罗姆提出的自主治理八原则,即清晰界定边界、占用和供应规则与当地条件一致、集体选择的安排、分级制裁、监督、冲突解决机制、对组织权的最低限度的认可、嵌套式组织,能够有效保证自主治理的成功。然而,这些自主治理的原则并不能完全适应中国农村的治理情境,因此在参考既有的八原则之余,还需要根据具体的治理情境设计新的治理原则,以中国化的自主治理实现“社会共治”,进而创新促进新型集体经济发展制度安排。

再次,以股权配置为手段促进资源收益的“成果共享”,调控新型集体经济发展的分配格局。传统的“产权缺失说”所倡导的农村集体产权制度改革,虽然可能带来农村集体资产的流失,但是其通过股权配置分配集体收益的做法,却值得借鉴。在实践中,各级财政投入的部分项目资金也正是通过折股量化的方式转化为集体经济组织股权,从而使一些贫困村集体经济有了项目支撑,保障了贫困户的稳定脱贫和长久致富。可见,股权配置的本质就是利益分配。因此,在对公共池塘资源的收益进行分配时,可以通过股权配置的方式调整集体成员的收益分配格局,最终实现共同富裕。

最后,在新型集体经济发展的共建共治共享治理体系中,共建是基础,强调多主体共同参与新型集体经济建设。共享是目标,旨在推动新型集体经济发展成果惠及全部集体成员。共治是核心环节,亦是关键所在,这要求形成集体成员通过自主治理共同参与新型集体经济发展的治理体系。只有以多元主体参与的自主治理,实现对作为新型集体经济发展基础的公共池塘资源的有效治理,最终达成“社会共治”,才能走出公共池塘资源利用的哈丁式“公地悲剧”、黑勒式“反公地悲剧”及一分了之的“私地悲剧”。因此,只有真正把“共治”落到实处,才能将“共建”持续推进,并最终实现“共享”的效果。

基于以上分析,本文构建了一个关于新型集体经济发展和公共治理说的理论框架(见图1),该框架说明了中国场景下公共池塘资源的共建共治共享,是如何促进农村新型集体经济的发展,并明确了社会资本、自主治理及股权配置在其中的作用。

图1 资源匮乏型村庄集体经济发展的

共建共治共享机制

三

研究设计

1、方法选择

本文采用探索性单案例研究方法。案例研究能够对实践现象进行丰富细腻的描述,适合回答 “如何”的问题(Yin,2017),尤其是单一案例研究能够更容易地把“是什么”和“怎么样”说清楚(李飞等,2011)。本文要研究的是资源匮乏型村庄如何破解资源困境,实现新型集体经济发展的问题,属于“如何”问题的范畴。此外,典型案例往往蕴含着在理论和实践上认知的“缝隙”或“黑箱”,具有独特的分析价值,适合做单案例的深度研究(井上达彦,2016)。本文的研究对象——袁家村,正是关于新型集体经济发展的典型案例,因此本文采用单案例研究。同时,由于本文需要细化分析不同阶段资源的发现、利用与治理如何促进新型集体经济的发展,属于已有文献没有深入探讨的内容,需要进行理论构建,因此采用探索性方法(Yin,2017)。

2、案例选择

本文之所以选取陕西省袁家村作为研究案例,理由有三:

其一,袁家村的发展起点是衰败的资源匮乏型村庄。就经营性资产而言,袁家村村集体虽然有过一段乡村工业化的辉煌时期,但在2007 年发展乡村旅游之前,仅有乡镇企业时期留存下的一处旧水泥厂房。就资源性资产而言,地处关中平原腹地的袁家村,既无丰富的矿产资源发展制造业,也无自然风光和人文景观发展旅游业,以至于在2007年发展乡村旅游时曾被专家断言,“袁家村要想发展乡村旅游,至少要等20 年 ”[7]。

其二,袁家村的新型集体经济发展特征显著。在所有制上,袁家村的土地、开展经营的小吃街都为集体所有;在合作原则上,袁家村的合作社“入股都是自愿的”;在合作形式上,袁家村采取股份合作,集体成员甚至是非集体成员可以以土地或资金入股[8],各个股东的份额固定、透明;在分配形式上,袁家村实行按劳分配和按股金分红相结合的分配制度,尽可能使更多的农民分享袁家村的发展红利。可见,袁家村的发展与既有文献所强调的新型集体经济的特征相一致,即集体所有的前提、股份合作的形式、分配原则的多样性以及合作原则的自愿性。

其三,袁家村是内生发展的典型。袁家村始终把农民作为发展乡村旅游的主体,不仅在旅游项目的开发上本地化特征突出,而且在经营管理上凸显农民主体性,在村庄发展的过程中,村民对关中文化、产业发展的认可以及对村庄共识的维护不断加强(马荟等,2020)。

此外,虽然袁家村是资源匮乏型村庄内生发展新型集体经济的典型,但是其后期以自主治理对新型集体经济发展制度的创新、以股权配置对集体成员利益分配的调控,对于非资源匮乏型村庄发展新型集体经济,也具有较强的借鉴意义,因此本文选择陕西省袁家村为研究案例,不仅希望为资源匮乏型村庄内生发展新型集体经济,提供成功的实践借鉴,更期待为更广大的村庄发展新型集体经济、实现共同富裕,贡献有益的经验参考。

3、数据收集

本文的数据收集主要以非正式访谈为主,辅以内部文档、公开报道等资料。作者所在的调研小组于2018年10月赴袁家村进行了集中调研,之后成员数次赴袁家村回访,也在2020年新冠疫情期间进行了多次线上访谈,采用半开放式的问题访谈了包括村两委干部、本村村民、各合作社社长、消费者以及外来创业者在内的共62人进行“三角验证”,以保证数据的可靠性(Yin,2017)。对村两委干部、各合作社社长等管理者的半结构化访谈主要包括村庄的发展历史、组织结构、政府等外部主体是否为村庄发展提供了帮助、有无负面事件、袁家村成功的关键因素等内容,对农家乐街、康庄老街、小吃街、作坊街等街区经营者的半结构化访谈则侧重于其个人经历(包括进入袁家村的时间及过程、技能获得等)、如何捍卫食品安全、村庄成员的关系(包括原村民与外来商户的关系、有无矛盾冲突及其解决)、对村集体及合作社的入股和分配原则的看法等,最终获得了时长2268分钟的访谈录音,并整理出29万字的访谈资料,为开展探索性的单案例研究,奠定了基础。

四

袁家村新型集体经济的发展

1、发展基础:一穷二白的空心村

袁家村是位于陕西关中平原地区的一个传统村落,村庄的发展既无丰厚的人文资源风貌、物资资源基础,也无独特的民俗文化资源。从村庄地理区位来看,袁家村虽距离唐昭陵仅10公里,但唐昭陵对游客的吸引力度有限,其经济效应难以辐射至袁家村及附近村落;从村庄发展历史来看,尽管2000年之前,在时任村支部书记郭裕禄的带领下,袁家村的集体经济曾有过一段社队企业到乡镇企业的辉煌发展历史,甚至一度涉足房地产、影视、制药和旅游等多个领域,但自2000年起,随着村办企业的关停和外出务工村民的增多,袁家村开始逐渐“空心化”,袁家村的村集体资产也只剩下了一座旧水泥厂房,即袁家村缺乏发展的物质资源基础。此外,袁家村发展初期也并不具备任何成型的、可供开发的民俗文化资源[9]。反而随着乡镇企业的衰落,村庄劳动力外流,空心化现象不断加剧。因此,袁家村属于典型的资源匮乏型村庄。

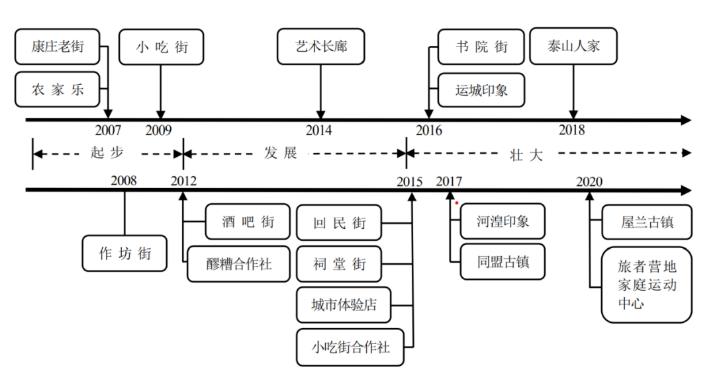

2、发展历程:新型集体经济发展的三个阶段

(1)起步时期,打造民俗旅游发展物质基础(2007—2012年)。2007年,袁家村老书记郭裕禄的儿子郭占武决定由西安返乡,带领村民兴办农家乐,发展民俗旅游,以重振袁家村。为此,郭占武和村干部自发筹集了一笔资金,一部分用于支持村民将自家房屋改造为农家乐,一部分用于改造水泥厂房建设康庄老街,用来展示当地的传统手工艺,如油、布、粉条、辣子、酸奶等的传统制作方法,并出售成品,袁家村的民俗旅游由此发端。随着客流量的逐渐增加,农家乐逐渐难以满足游客的餐饮需求。于是,袁家村在2009年新建小吃街,专门出售由农民制作的传统关中小吃。小吃街的建设,进一步丰富了袁家村的旅游业态,扩充了袁家村的民俗旅游项目。

这一时期,袁家村的民俗旅游蓬勃发展,而新型集体经济尚未形成,但由村民共建的民俗旅游资源,为新型集体经济的发展奠定了物质基础。

(2)发展时期,集体经济品牌优势增强(2012—2015年)。2012年,袁家村的客流量突破了百万大关,如何保住口碑、留住游客,成为这一时期袁家村着力解决的主要问题。于是在这一年,袁家村将原有的几家醪糟店铺合并为一个醪糟合作社,原有店铺的经营者可以入股或者加入合作社工作,目的就是为了保证醪糟的质量。2015年,袁家村又成立了小吃街合作社,无论是不是小吃街的经营者均可入股,目的同样是为了遏制小吃街店铺野蛮生长的状况,提高小吃质量。此外,袁家村又相继成立文创联盟,发展精品民宿、客栈,逐步开发酒吧街、艺术长廊、祠堂街、回民街等街道,形成了集吃、住、行、游、购、娱为一体的“关中印象体验地”,推动袁家村由民俗旅游向包含多元项目的乡村旅游转型。

在食品安全成为全社会关注的焦点问题时,2012年袁家村提出“农民捍卫食品安全”的口号,希望将“袁家村”打造成为一块“农字号”金字招牌。随着游客的不断涌入,“袁家村”名号越来越响,市场认可度越来越高,影响力越来越大。于是,在2015 年,袁家村通过集体成员集资,在西安市的曲江银泰城开设了第一家城市体验店,不仅将袁家村自产的辣子、酸奶、醋等农副产品卖进了城市,还开设了“一店一品”的传统关中小吃店,把袁家村最火的小吃街搬到了城市人的身边,村集体成员也通过入股城市体验店参与分红,获得了新的收入来源。

在这一阶段,袁家村的新型集体经济初见雏形,不仅通过成立合作社的形式,保住了袁家村口碑,更使旅游收益在集体范围内共享。依托“袁家村”品牌,通过集资开设城市体验店的形式,袁家村扩大了新型集体经济经营规模,为集体成员开辟了新的增收渠道。

(3)壮大时期,集体经济进一步拓展(2015年至今)。2015年至今,袁家村逐渐在西安市开设了15家城市体验店,这不仅使“袁家村”品牌的影响力越来越大,更使袁家村“八大作坊”的产品逐渐供不应求。因此,近年来袁家村的作坊合作社,逐渐建立起现代化生产线,用以扩大产能,满足袁家村本村、游客及城市体验店的需求。此外,为了确保食品原材料的安全,袁家村还在着手进行农业生产基地的建设。

另一方面,从2016年开始,袁家村逐渐与山西、青海、河南、山东、甘肃等省份达成合作,共同开发了运城印象、河湟印象、同盟古镇、泰山人家、屋兰古镇等项目。由此,袁家村不仅吸引了个体投资人参与到八大作坊合作社组建、15家进城店的前期投资和袁家村餐饮上市的筹备等事项中,更是在“农民捍卫食品安全”的农民主体理念下,不断以合作开发来扩大“朋友圈”,新型集体经济发展道路越走越宽。

图2 袁家村新型集体经济发展历程

资料来源:作者根据访谈资料、公开报道整理。

3、发展成果:新型集体经济的发展壮大

纵观其发展历程,袁家村由一个资源匮乏的普通村落转变为一个新型集体经济发展壮大的村庄,且实现了由单一旅游业向多样化产业综合发展的转变。2020年,袁家村共有小吃街合作社、辣子合作社、酸奶合作社等9个合作社[10]。依托多样化的乡村旅游项目,2019年袁家村的客流量突破600万,旅游收入逾10亿元。其中,小吃街合作社的日营业额超过了200万,袁家村集体成员的年均收入,更是达到了10万元以上。按相关报道,袁家村是一个从“烂杆村”到“网红村”的神奇案例,村集体经济积累从2007年的1700万元,增长到2016年的20亿元,创造了产业共融、产权共有、村民共治、发展共享的新型集体经济发展奇迹[11]。

五

基于公共治理说的袁家村经验分析

在乡村发展的实践中,大多数村集体面临着“巧妇难为无米之炊”的资源困境。资源匮乏,极大地制约了这些村庄集体经济的发展。2007年之前的袁家村,显然也在此之列。那么,袁家村是如何破解资源匮乏困境,最终实现新型集体经济内生发展的?下文将结合上文构建的公共池塘资源自主治理理论与共建共治共享的社会治理理论框架,对此做出分析。

1、资源共建:以社会资本破解资源困境

(1)依靠村庄的社会资本发现并汇聚村庄资源。在起步阶段,袁家村通过社会资本中的信任和社会关系网,在物质资源匮乏的条件下,发现并汇聚了资金和人才资源。

为了获得足够的资金发展农家乐和康庄老街,一方面,郭占武及村委会成员自发筹集了一笔资金[12];另一方面,通过村庄的信任机制,袁家村成功汇聚了来自村集体成员的资金,如王先生因为“比较信任郭占武”,积极开办了袁家村第一家农家乐,且自己承担了农家乐改造的一半费用;也正是基于对郭占武的认可和信任,具备旅游管理专业知识的宋副村长,毅然辞职返乡,协助郭占武成功打造了康庄老街和小吃街[13]。凭借村集体成员对发起人郭占武的信任,袁家村在成功发动村集体成员参与新型集体经济建设的同时,汇聚了村庄的物质资源——资金和人才。

为了寻找拥有传统技艺的手艺人,袁家村藉由村庄的社会关系网,一方面主动锁定并招揽了一批“技术名人”,并给他们开工资吸引他们加入袁家村,如豆腐合作社的经营者卢大哥原来在自己村卖豆腐,后来“被袁家村的人请了好几次,最后说一个月给我1500元的工资”,卢大哥才同意来袁家村。另一方面,袁家村对外广泛招商,免费为前来经营的商户提供店面和基本的加工设备,且免收房租和水费。这一消息经由乡土社会的熟人关系网广泛传播,于是一批“手艺能人”加入了袁家村,如卖稃子的马大姐在得知袁家村招商的消息后主动加入了袁家村的小吃街,而卖岐山臊子面的罗大哥和卖烩菜的李大姐,则是通过熟人介绍加入了袁家村。

(2)利用村庄的已有资源建设公共池塘资源。在起步、发展和壮大阶段,通过建设有形和无形的公共池塘资源,袁家村成功奠定了新型集体经济起步、转型的资源基础,破解了新型集体经济发展的资源困境。

首先,依托村庄聚集的资金和人才,袁家村建设了有形的公共池塘资源,奠定了新型集体经济起步的资源基础,如康庄老街、小吃街、作坊街等旅游项目,后来都成为了袁家村的“网红街道”,吸引了大量游客前来观光、消费。无论是起步阶段的民俗旅游还是发展阶段的乡村旅游,袁家村用以建设旅游项目的土地、资金、人才等要素,皆具有多样化的来源。一方面,凭借对这些要素的所有权或使用权,对土地、资金、技术等要素的贡献者都可以参与对袁家村旅游资源的开发利用,这使得袁家村旅游资源的使用具有非排他性的特征;另一方面,袁家村的旅游资源并非可以进行无限开发,过度开发会导致旅游项目体验下降,进而影响其他成员收益,因而具有竞争性的特征。可见,袁家村的旅游资源属于公共池塘资源的概念范畴。乡村旅游资源这一类公共池塘资源的发现和利用,使得袁家村新型集体经济的发展,具有了坚实基础:这种公共池塘资源既非私人所有,也非国家所有,而是由包括袁家村集体成员在内的特定群体所有,因此资源利用的收益,必定由该特定群体共享。随着资源开发利用的不断深入,袁家村的村集体经济逐渐蓬勃发展起来。

其次,基于有形的公共池塘资源,袁家村开发了无形的公共池塘资源,奠定了新型集体经济转型的资源基础。袁家村在发展乡村旅游过程中,积累了良好的口碑和声誉,直接促成了“袁家村”这一地域品牌的形成。由于地域品牌具有准公共物品的特征,因此,“袁家村”品牌的形成,标志着新的公共池塘资源系统的诞生。城市体验店的开设、作坊合作社现代化生产线的建立以及袁家村与其他省份的合作开发等,正是对“袁家村”品牌这一无形的公共池塘资源系统的有效利用。可见,依托“袁家村”品牌,袁家村从发展乡村旅游,到逐渐涉足食品加工,再到着手农业生产基地建设,实现了新型集体经济的多样化经营,而这种多样化经营也是一种由原来单一的第三产业,转变为“发展三产、带动二产、倒逼一产”的“逆向三产融合”过程。此外,依托“袁家村”品牌,袁家村的旅游资源也得以吸引更多的游客,这能够直接提高袁家村内生产经营项目的收益,进而通过“交叉入股”[14]的方式,惠及每一位成员,有效避免了成员间的恶性竞争,从而有利于袁家村旅游资源的可持续发展。

由此可见,在公共治理的视野下,不存在绝对意义上的资源匮乏型村庄,每个村庄都有社会关系和社会信任等社会资本,有共有的信息、理念和基本物质条件等资源。发现这些资源,就可以利用其建设公共池塘资源,从而破解新型集体经济发展的资源困境。

2、社会共治:以自主治理创新发展制度

作为公共池塘资源的一种,袁家村的旅游资源和“袁家村”品牌一度面临“公地悲剧”的威胁。就村庄内部而言,在袁家村成立合作社并实行“交叉入股”之前,同质化竞争的苗头已经出现,不少村民纷纷竞相开发辣子、酸奶等赚钱项目。如果任由村民进行同质化竞争,袁家村旅游业态的多元性将会遭到破坏,最终将导致袁家村的旅游资源过度开发,旅游项目体验下降。就村庄外部而言,在“袁家村”品牌形成之后,有不少附近村民打着“袁家村”的招牌做生意,这种搭便车的行为不仅损害了“袁家村”品牌所有者的利益,还会对“袁家村”品牌的形象和地位造成冲击。因此,袁家村制定了一套自主治理规则,以保证袁家村旅游资源和“袁家村”品牌的可持续利用,为新型集体经济的发展提供制度保障。

(1)西方自主治理理论下的袁家村治理规则。奥斯特罗姆提出的自主治理八原则,被认为是成功治理公共池塘资源的有效指南。在袁家村的治理规则中,其中的五个原则得到了体现:

第一,清晰界定边界,包括成员边界和资源边界。在袁家村,这一原则部分表现为成员边界的清晰界定,即袁家村合作社股东的身份。袁家村每一家合作社都悬挂了“某合作社社员名单”的告示牌,清晰说明合作社成员、社员地址、入股金额以及股东数量。

第二,分级制裁。例如,若是小吃街某个商户的食品质量和卫生状况不达标,在第一次出现这种情况时需要公开向大家解释原因并保证改正措施,若是发生第二次就会被直接淘汰。此外,对于违反袁家村食品安全添加标准的成员,袁家村轻则罚款,重则驱逐。

第三,监督。以酒吧街和小吃街为例,酒吧街的街长会定期检查各个商户的卫生和食品安全状况。郭裕禄老书记带头组织了小吃街“品尝小组”,每周一都要带领“品尝小组”巡视小吃街商户的卫生状况、餐饮状况等,这就对不同的资源使用者[15]形成了有效监督。

第四,冲突解决机制。首先是本村村民与外村村民的冲突。袁家村本村村民主要经营农家乐,外村村民经营小吃街,而小吃街的经营发展挤占了农家乐的部分生意,导致本村村民对外村村民不满。为化解本村村民与外村村民之间的利益冲突,袁家村要求本村村民土地作价,入股小吃街合作社,与外村村民共享小吃街发展收益。其次是小吃街内部不同商户的收益冲突。随着民俗旅游的发展,小吃街商户内部开始出现利益分化,而小吃街合作社的成立以及“交叉入股”的推进,将小吃街商户的利益联结在一起,使得小吃街的商户每挣一块钱,就有其他小吃街商户的一份[16],这样就将袁家村由原来松散的“矛盾综合体”,变为一个紧密的“利益共同体”。

第五,嵌套式组织。在袁家村,村委会统领涉及集体经济发展的各项事务。在袁家村村委会之下,设立有专门的旅游公司管理袁家村景区的收支,同时由街道的街长和合作社的社长或经理对所管辖商户的日常经营进行管理。在小吃街合作社中,所有的小吃商户又被划分为4个小组,分别由2个小组长进行日常管理。

(2)中国特色“自主治理”下的袁家村治理规则。西方语境下的自主治理原则并不能完全适用于中国乡村的治理情境。因此,袁家村的治理规则在契合奥斯特罗姆自主治理八原则中的五个之外,还有如下四方面异于西方治理理论的特征:

第一,资源的使用者同时是资源的贡献者。以小吃街为例,正是繁复多样、独一无二的关中小吃,构成了袁家村独特的乡村旅游资源。与此同时,这些小吃店的经营者也依靠袁家村的平台获得收入。

第二,规则的执行主要依靠非正式制度。就解决冲突而言,主要依靠权威人物的调解来进行,如袁家村曾发生一起村民因邻居盖房比自己高10厘米而导致的冲突,这起冲突最终由村委会成员负责调解解决。就监督而言,袁家村小吃街监督工作的一部分,由老书记郭裕禄来承担,对于卫生状况和食品质量不达标的商户,“老书记直接拿把锁就把门面锁住了”,强制要求不达标的商户停业整顿。

第三,资源的占用规则更注重效率。这主要体现在小吃街的每一种小吃,只能由技术最高的人开一家店。无论是在袁家村的小吃街还是袁家村的城市体验店,一家小吃店只能经营一种小吃,经营者通过“比赛”竞争上岗。因此无论多火爆的小吃,也只能有一家,但是这些小吃店的收入,都通过合作社由经营者和所有股东共享。袁家村独特的资源占用规则,保障了袁家村小吃街经营项目的多元性以及旅游业态的丰富性,是村庄规避同质化竞争,可持续发展的关键。

第四,权威领导下的自主治理。袁家村的自主治理,实际上是村委会领导下的自主治理,规则的制定和执行实际上都由村委会决定,其他村民或参与者其实是被动地参与治理过程。然而与用水协会自主治理中的用户低参与度不同(Wang et al.,2019),袁家村的治理参与者都体现出高参与度的特征,不论是每周例会等村务活动,还是捡垃圾等志愿活动,袁家村的家家户户基本都会参与。

综上所述,袁家村发展新型集体经济的制度安排,不仅体现了奥斯特罗姆提出的公共池塘资源自主治理八原则的一大部分,也呈现出与西方自由民主制下的自主治理显著不同的特征。例如,与八原则“主要依靠正式制度执行规则”不同,袁家村的规则执行主要依靠非正式制度;与“资源占用规则与当地条件一致”不同,袁家村的资源占用规则更注重效率;与“用户集体参与决策”不同,袁家村是一种权威领导下的自主治理,因此集体的决策大多由权威来决定。更为独特的是,在袁家村,资源使用资格的获取基于成员对资源的贡献,因此资源的使用者同时也是资源的贡献者。不仅如此,袁家村的自主治理还克服了中国情境下自主治理低参与度的弊端。这表明,在中国乡土社会的情境下,自主治理是可能达成高参与度的。只要公共治理制度设计合理,就能嵌套进不同的村庄治理情境,并提升治理能力和治理水平。由此,袁家村的实践,为探索实现乡村治理的广泛参与、从而达成社会“共治”的局面,提供了可供探讨和借鉴的经验。

3、成果共享:以股权配置调控分配格局

随着袁家村经济体量扩增,袁家村集体成员间利益失衡的现象日趋显著,如袁家村的“宰老师”[17]所述,“农民不知道游客需要多少矿泉水,结果只有一户村民准备了,这家赚了个盆满钵满。到了第二天,袁家村家家户户都在卖矿泉水……类似这样的事情太多了”。可见,由于农民的风险厌恶以及从众等心理,在依托乡村旅游资源进行经营时难免会出现“有人盆满钵满、有人颗粒无收”的收益不均现象,以及“一窝蜂上、一窝蜂下”的经营项目同质化陷阱。而经营项目同质化的背后,是同一经营项目的不同经营者之间“你死我活”的零和博弈,甚至是“两败俱伤”的负和博弈。

为了解决经营项目同质化的问题,袁家村开始着手组建小吃街合作社、作坊合作社等以不同经营项目为主体的合作社,所有集体成员甚至非集体成员均可以入股。于是,原来相互竞争的经营者变为“合作”的合作社股东,原来“你死我活”、“两败俱伤”的零和博弈、负和博弈也转变为“有福同享”、“利益共沾”的正和博弈。以项目为主体合作社的成立,不仅调和了集体成员之间的利益冲突,且极大地调动了集体成员参与新型集体经济建设的积极性,如“2016年袁家村停车场募股2000万元,一夜之间村民报了7000万元,最后不得不缩股”。

在组建合作社的基础上,袁家村通过股权配置对不同集体成员间的收入分配进行调控,在肯定劳动者贡献与能力的基础上体现了对弱势群体的人文关怀,缩小了不同成员之间的收入差距,最终实现发展成果的共享以及集体成员的共同富裕。

(1)调节合作社经营股与分红股的收益权分配。袁家村小吃街合作社的特点是分散经营、统一分配,如何分配经营股与分红股的收益以兼顾效率与公平,是小吃街合作社面临的关键问题。为了解决这一问题,袁家村对不同小吃店经营股与分红股之间的利润分成比例“一店一议”。例如一年盈利高达300万的粉汤羊血店,经营股与分红股的利润分成比例为1:2;经营状况次之的调料店,经营股与分红股的利润分成比例为1:1;经营状况较为一般的豆花泡馍店,则不与分红股进行分红,所得利润均由经营股占有;经营状况较差的馒头店甚至需要村集体对其进行补贴,来确保经营者每月最少获得人均3000元的收入。

通过经营股与分红股的配置,包括小吃店经营者在内的袁家村集体成员,均可通过入股小吃街合作社的方式,来获取集体经济发展收益;而不同小吃店经营股和分红股收益权大小的灵活设置,既缩小了小吃街的收入分配差距,又维护了小吃街经营项目的多样性;既肯定了劳动者的能力与贡献,保护了劳动者的积极性,又体现了对处于劣势经营者的人文关怀。尽管从短期来看,小吃街店铺经营者的收益相较于入股分红前下降了,但却通过成员间报团取暖、互相入股的形式,有了更加可持续、稳固的收入来源。

(2)调节不同集体成员间的分红股股份分配。对于分红股而言,股份的大小,代表着收入的多少。因此,在分红股内部,对不同集体成员间收入分配的调整,主要是通过股份分配来进行的。为了解决集体成员间的股份分配问题,袁家村村委会制定了一套“钱少先入、钱多少入、照顾小户、限制大户”的派股原则,以帮扶贫困农户。例如,当新项目实际募集的股金超过目标金额时,袁家村倾向于向那些初始资本较少、家庭经济状况较差的农户分配更多股份,使他们尽可能多地获得合作社的分红收益,缩小与经济状况较好的农户之间的收入差距,最终实现所有集体成员的共同富裕。此外,对于周边村庄的贫困户,袁家村村委会也无偿分配了相应股份,使他们能够获得较为稳定的收入,共享袁家村的发展成果。

通过以上分析,可以发现,在袁家村新型集体经济发展过程中,共建是发展的基础。正是由于袁家村的旅游资源是由村集体成员共同贡献要素建设而成,后期在以项目为主体组建合作社时,才能要求原有的经营者让股,进行收益共享。共享是目标,基于“多劳多得”、“扶危济困”的分配原则,袁家村新型集体经济发展的成果不仅由集体成员公平共享,也惠及了周边村庄。共治是核心环节,亦是关键所在。袁家村新型集体经济的成功发展,离不开自主治理带来的制度创新,通过清晰界定边界、分级制裁、监督、冲突解决机制、嵌套式组织,以及中国特色的资源使用者同时是资源贡献者、依靠非正式制度执行规则、资源占用注重效率、权威领导自主治理等原则,袁家村形成了多元主体参与的“社会共治”局面,最终不仅兼顾了新型集体经济发展过程中的效率与公平,也克服了长久以来的“统分困局”,调动了集体成员参与新型集体经济建设的积极性。可见,只有真正落实了“社会共治”,才能将新型集体经济发展的“资源共建”持续推进,并最终实现“成果共享”。

六

结论与讨论

本文对陕西省袁家村发展新型集体经济的发展历程,做了探索式案例分析,通过理论与现实的对照,说明了即使是资源匮乏型村庄,也能实现新型集体经济的内生发展。

第一,利用村庄的社会资本发现并集聚物质资源,并在此基础上“共建”公共池塘资源,作为新型集体经济起步、转型的资源基础,以破解村庄的资源匮乏困境。

第二,建立中国化的自主治理规则,以实现“社会共治”,推动公共池塘资源的可持续利用,创新新型集体经济发展的制度安排。

第三,通过股权配置推进资源收益的合理分配,解决利益分配失衡问题,促进新型集体经济发展的成果“共享”,最终实现集体成员的共同富裕。其中,分散经营、注重效率的资源占用规则,以及“多劳多得”、“扶危济困”的收益共享原则,不仅可以兼顾效率与公平,而且实现了农村集体经济发展的“统分结合”。

长久以来,农村集体经济发展的不足被归咎于农村集体产权的模糊,因此旨在构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权制度改革,被大力提倡和推行。然而,农村集体产权制度改革,也并非一帆风顺,农村集体资产的量化、成员资格的认定和股权的设置、集体经济组织法人主体地位的确立等方面存在诸多困难和制约(方志权,2014)。换言之,农村集体经济的发展,长期囿于农村集体资产的“产权不清”。而作为追求公平的理想,提倡培育集体经济“社会性”的社会经济也面临着发展不可持续的困境。因此,需要更加宽广的学术视野去另寻新型集体经济发展的出路,从而超越产权之困和社会经济。

基于此,本文以陕西省袁家村为例,尝试从公共治理的视角出发,来探寻新型集体经济的发展道路,并激发相关研究从更加多元的理论视角展开关于新型集体经济发展的讨论,从而在理论上发掘新型集体经济发展的新可能,进而为构建后扶贫时代脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接的长效机制,提供实践路径。

参考文献

1.陈军亚,2015:《产权改革:集体经济有效实现形式的内生动力》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》第1 期。

2.方志权,2014:《农村集体经济组织产权制度改革若干问题》,《中国农村经济》第7期。

3.符刚、陈文宽、李思遥、唐宏,2016:《推进我国农村资源产权市场化的困境与路径选择》,《农业经济问题》第11期。

4.高鸣、芦千文,2019:《中国农村集体经济:70年发展历程与启示》,《中国农村经济》第10期。

5.高强、孔祥智,2019:《新中国70年的农村产权制度:演进脉络与改革思路》,《理论探索》第6期。

6.耿羽,2019:《壮大集体经济 助推乡村振兴——习近平关于农村集体经济重要论述研究》,《毛泽东邓小平理论研究》第2期。

7.郭云南、张晋华、黄夏岚,2015:《社会网络的概念、测度及其影响:一个文献综述》,《浙江社会科学》第2期。

8.哈罗德·德姆塞茨、银温泉,1990:《关于产权的理论》,《经济社会体制比较》第6期。

9.韩兆柱、翟文康,2018:《西方公共治理前沿理论的比较研究》,《教学与研究》第2期。

10.贺雪峰,2019:《农民组织化与再造村社集体》,《开放时代》第3期。

11.江国华、刘文君,2018:《习近平“共建共治共享”治理理念的理论释读》,《求索》第1 期。

12.井上达彦,2016:《深度案例思考法》,王广涛、宋晓煜译,北京:北京联合出版公司。

13.孔祥智、高强,2017:《改革开放以来我国农村集体经济的发展与当前亟须解决的问题》,《农村经营管理》第5期。

14.蓝煜昕,2017:《社会共治的话语与理论脉络》,《中国行政管理》第7期。

15.蓝宇蕴,2017:《非农集体经济及其“社会性”建构》,《中国社会科学》第8 期。

16.李飞、贾思雪、刘茜、于春玲、吴沙莉、马宝龙、米卜,2011:《关系促销理论:一家中国百货店的案例研究》,《管理世界》第8期。

17.李天姿、王宏波,2019:《农村新型集体经济:现实旨趣、核心特征与实践模式》,《马克思主义与现实》第2期。

18.李文钢、马良灿,2020:《新型农村集体经济复兴与乡土社会重建——学术回应与研究反思》,《社会学评论》第6期。

19.李新春、叶文平、唐嘉宏、区玉辉,2015:《创始爱心资金获取:情感信任还是能力信任》,《管理科学》第2期。

20.李周,2017:《全面建成小康社会决胜阶段农村发展的突出问题及对策研究》,《中国农村经济》第9期。

21.李祖佩,2017:《乡村治理领域中的“内卷化”问题省思》,《中国农村观察》第6期。

22.刘可,2014:《农村产权制度改革:理论思考与对策选择》,《经济体制改革》第4期。

23.罗必良,2007:《农民合作组织:偷懒、监督及其保障机制》,《中国农村观察》第2期。

24.罗家德、孙瑜、谢朝霞、和珊珊,2013:《自组织运作过程中的能人现象》,《中国社会科学》第10期。

25.马超峰、薛美琴,2015:《村集体经济再认识与集体经济再造——来自浙江省126 个集体经济薄弱村的调查》,《经济与管理》第1期。

26.马荟、庞欣、奚云霄、周立,2020:《熟人社会、村庄动员与内源式发展——以陕西省袁家村为例》,《中国农村观察》第3期。

27.马庆钰,2018:《共建共治共享社会治理格局的意涵解读》,《行政管理改革》第3期。

28.潘家恩、杜洁,2012:《社会经济作为视野——以当代乡村建设实践为例》,《开放时代》第6期。

29.潘毅、严海蓉、古学斌、顾静华,2014:《社会经济在中国——超越资本主义的理论与实践》,北京:社会科学文献出版社。

30.谭江涛、蔡晶晶、张铭,2018:《开放性公共池塘资源的多中心治理变革研究——以中国第一包江案的楠溪江为例》,《公共管理学报》第3期。

31.王海娟,2016:《农地调整的效率逻辑及其制度变革启示——以湖北沙洋县农地调整实践为例》,《南京农业大学学报(社会科学版)》第5期。

32.王名、蔡志鸿、王春婷,2014:《社会共治:多元主体共同治理的实践探索与制度创新》,《中国行政管理》第12期。

33.王亚华,2013:《中国用水户协会改革:政策执行视角的审视》,《管理世界》第6期。

34.魏后凯、刘长全,2019:《中国农村改革的基本脉络、经验与展望》,《中国农村经济》第2期。

35.温铁军、刘亚慧、唐溧、董筱丹,2018:《农村集体产权制度改革股权固化需谨慎——基于S 市16年的案例分析》,《国家行政学院学报》第5期。

36.夏锦文,2018:《共建共治共享的社会治理格局:理论构建与实践探索》,《江苏社会科学》第3期。

37.许泉、万学远、张龙耀,2016:《新型农村集体经济发展路径创新》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》第5期。

38.雅克·迪夫尼、帕特里克·德夫尔特雷、赵黎,2011:《“社会经济”在全球的发展:历史脉络与当前状况》,《经济社会体制比较》第1期。

39.杨团,2018:《此集体非彼集体——为社区性、综合性乡村合作组织探路》,《中国乡村研究》第1期。

40.姚树荣、周诗雨,2020:《乡村振兴的共建共治共享路径研究》,《中国农村经济》第2期。

41.苑鹏、刘同山,2016:《发展农村新型集体经济的路径和政策建议——基于我国部分村庄的调查》,《毛泽东邓小平理论研究》第10期。

42.赵阳,2004:《对农地再分配制度的重新认识》,《中国农村观察》第4期。

43.赵中源,2018:《新时代社会主要矛盾的本质属性与形态特征》,《政治学研究》第2期。

44.周振、孔祥智,2019:《新中国70年农业经营体制的历史变迁与政策启示》,《管理世界》第10期。

45.朱有志、肖卫,2013:《发展农村集体经济要深化“五个认识”》,《毛泽东邓小平理论研究》第2期。

46.Alcock, P., 2012, “New Policy Spaces: The Impact of Devolution on Third Sector Policy in the UK”, Social Policy &

Administration, 46(2):219-238.

47.PVFP(PracticalVisionariesFieldProject),2013,TheoreticalFramework,Massachusetts:PracticalVisionariesFieldProject,

Tufts University.

48.Moulaert, F., and Oana, A., 2005, “Social Economy, Third Sector and Solidarity Relations: A Conceptual Synthesis from

History to Present”, Urban Studies, 10(11): 2037–2053.

49.Ostrom, E., 1990, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, New York: Cambridge

University Press.

50.Putnam, R. D., Leonardi, R., and Nanetti, R. Y., 1994,Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press.

51.Wang, Y., Zhang, M., and Kang, J., 2019, “How does context affect self-governance? Examining Ostrom’s design principles in China”, International Journal of the Commons, 13(1):660–704.

52.Yan, H., and Chen Y., 2013, “Debating the rural cooperative movement in China, the past and the present”, Journal of Peasant Studies, 40(6):955-981.

53.Yin, R. K., 2017, Case Study Research and Applications: Design and Methods, California: Sage Publications.

注释:

[1]数据来源:农业农村部农村合作经济指导司、农业农村部政策与改革司(编):《中国农村经营管理统计年报》(2018年),中国农业出版社。

[2]2018 年9 月21 日,习近平在主持中共中央政治局就实施乡村振兴战略第八次集体学习时指出,“要把好乡村振兴战略的政治方向,坚持农村土地集体所有制性质,发展新型集体经济,走共同富裕道路”。

[3]1983 年,中央一号文件《当前农村经济政策的若干问题》中指出,“长期以来,由于‘左’倾错误的影响,流行着一些错误观念;……一讲合作就只限于按劳分配,不许有股金分红。……这些脱离实际的框框,现在开始被群众的实践打破了”。1984 年,中央一号文件《中共中央关于一九八四年农村工作的通知》指出,“允许农民和集体的资金自由或有组织地流动,不受地区限制。鼓励农民向各种企业投资入股”。1985 年,中央一号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》又进一步指出,“有些合作经济采用合股经营、股金分红的办法,资金可以入股,生产资料和投入基本建设的劳动力可以计价入股,经营所得利润一部分按股分红。这种股份式合作,不改变入股者的财产所有权,避免了一讲合作就合并财产和平调劳力的弊病,却可以把分散的生产要素结合起来,较快地建立起新的经营规模,积累共有的财产。这种办法值得提倡,但必须坚持自愿互利,防止强制摊派”。

[4]1998 年,《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》提出,“农民采用多种多样的股份合作制形式兴办经济实体,是改革中的新事物,要积极扶持,正确引导,逐步完善。以农民的劳动联合和农民的资本联合为主的集体经济,更应鼓励发展”。

[5]2013 年,党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“积极发展混合所有制经济。国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式”,“允许混合所有制经济实行企业员工持股,形成资本所有者和劳动者利益共同体”。

[6]此处的“社会共治”为狭义上的社会共治,仅指多个主体共同参与公共事务治理的过程。

[7]作者所在的调研组在袁家村进行访谈时,袁家村村史馆的讲解员,做了如此介绍。

[8]袁家村每户原住村民被分配了20万元的小吃街合作社股份,这20万元可以通过土地入股以及资金入股的方式获得。以土地入股则每亩土地作价4万元,每户原住村民向村集体流转5亩土地即可获得20万元股份;若是自家土地不足5亩,则需以现金补足差额以获得20万元股份。非袁家村原住村民的成员只能以资金入股,以出资金额获得相应股份。

[9]根据袁家村村史馆的讲解员介绍,郭占武当时带领袁家村发展旅游的决定,“被包括老书记在内的很多人反对,他们认为袁家村没有旅游资源,发展旅游简直天方夜谭”。

[10]袁家村共有小吃街合作社、辣子合作社、酸奶合作社、粉条合作社、醪糟合作社、醋合作社、面合作社、豆腐合作社、油合作社9大合作社,其中后8个合作社因主要从事农产品的加工生产,也被称为“八大作坊”。

[11]见搜狐网报道《袁家村,一个从“烂杆村”到“网红村”集体资产20 亿的神奇案例https://www.sohu.com/a/239819888_793673。另见人民网转载《陕西日报》报道《陕西礼泉袁家村:老典型焕发新活力》,http://dangjian.people.com.cn/n/2014/0409/c117092-24860117.html。

[12]2018 年12 月21 日,郭占武在“第八届全国农民合作社大会首届乡村振兴论坛峰会”上指出,袁家村筹集的起步资金约为100 万元。

[13]宋副村长辞职回乡参与袁家村的发展建设时,郭占武曾问他,“没有工资你干不干”,宋副村长回答“干!”。

[14]所谓交叉入股,就是不同项目的经营者可以入股包括自己经营项目在内的所有项目的股份,如小吃街商户可以入股作坊合作社股份,农家乐经营者虽然不能参与其他项目的经营却仍可以入股其他项目,凭借资本要素获得收益。

[15]这里的资源使用者指小吃街、酒吧街的商户,由于这些商户依托袁家村平台获得收入,因此可以将他们视为袁家村旅游资源和“袁家村”品牌这两类公共池塘资源的使用者。

[16]前提是其他小吃街商户入股了小吃街合作社,只有入股小吃街合作社的商户才能参与合作社的分红,若是没有加入,则不能参与分红。

[17]宰老师,笔名望峤,原是西安的大学老师、报社记者,自2009 年起一直住在袁家村,任乡村振兴袁家村课题组组长,见证了袁家村从起步到发展壮大的全过程。

—END—

文章来源:节选自《中国农村经济》2022第1期,本文系中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)重大项目“建设共建共治共享的食品安全治理体系研究”(项目编号:20XNL012)的阶段性研究成果。

原标题:资源匮乏型村庄如何发展新型集体经济?——基于公共治理说的陕西袁家村案例分析

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号