导 语

我们目前读到的企业改革案例及其阐释,多为主流经济学给出的解读,很少能够读到被改革对象——工厂员工视角下的近距离观察与记录,本文就是这样一份稀缺的记录——张师傅作为工人出身的工程师,亲历企业改革全过程的记录。

按照“大锅饭养懒汉”的逻辑:劳动者始终是消极的,管理权力才是唯一积极的促进因素和力量。而张师傅在襄阳轴承厂改制过程中的亲身体会是:从前的公平分配与普惠福利消失,层层承包与分包制彻底瓦解了工厂内部的协作关系,工厂管理层中涌现出各种拼命捞钱的投机者,工厂干部和工人走向分化乃至对立,政企关系割裂,五次希望资本收购而被放鸽子......这些深刻的教训,都是主流经济学叙事从未且不敢呈现的。与此同时,在工厂之外,还有着各种内外勾结的技术与产品流失、利益输送,市场上出现假冒伪劣品挤压和替代高成本合格产品,社会文化中出现对金钱的崇拜和对劳动者的蔑视与贬低……

该轴承厂从兴建到衰落的过程,恰恰揭示了两种截然相反的企业经营逻辑及其效果,而这不仅仅是产权制度和经营方式的改革,更是当时整个社会变迁的一个缩影。

作者|张师傅

责编|西西废、姜饼、老田

后台编辑|童话

一、奋斗与辉煌

我是张师傅,是武汉市21中69届的初中毕业生,1970年2月到湖北枣阳插队落户,1971年10月调到襄阳轴承厂当工人,在襄阳轴承厂干了一辈子。

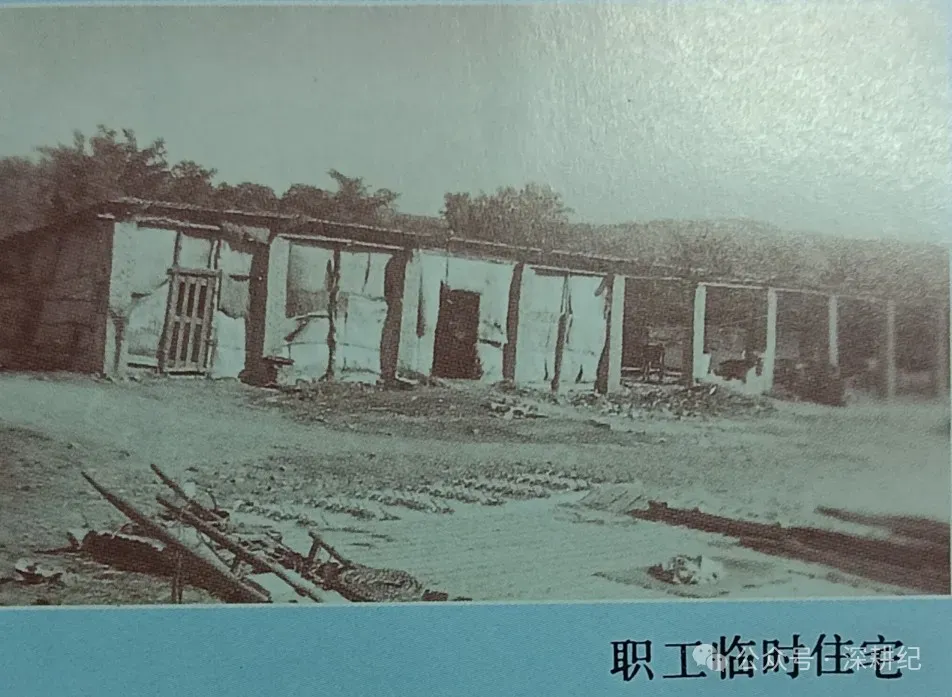

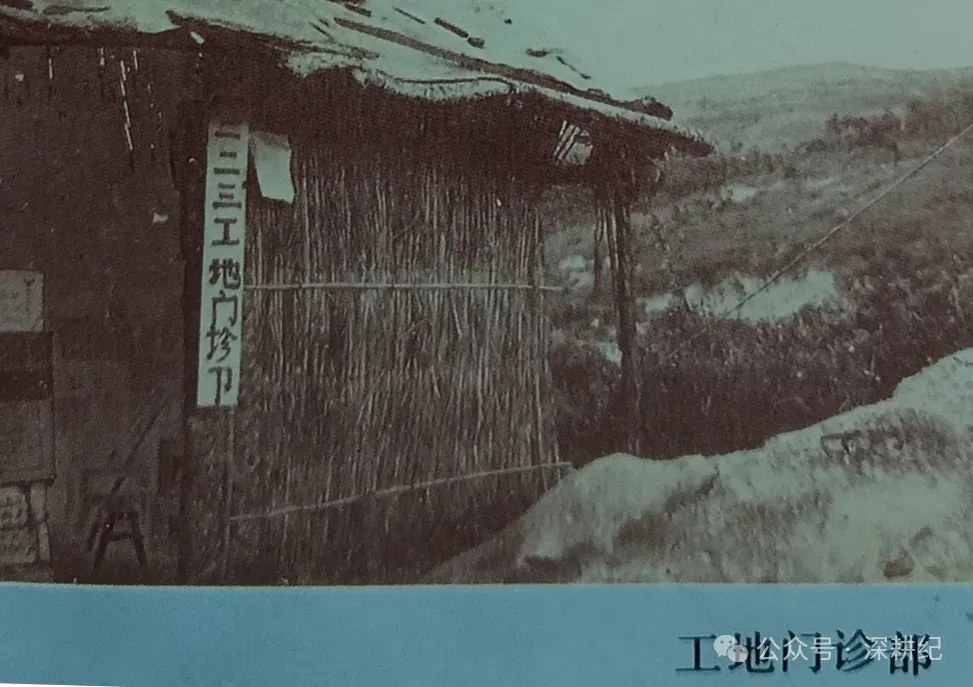

襄阳轴承厂是我们国家第四个五年计划的重点工程之一,主要为第二汽车制造厂生产配套产品。我厂是一个三线工厂,与所有的三线工厂一样,建厂初期的生活都异常艰苦。一没有厂房,二没有宿舍。【编者注:更多有关三线工厂的介绍,可以点击《我国的三线建设》标题查看】

当时厂里的领导干部和洛阳轴承厂援建襄轴的老师傅,住在干打垒的草屋子里。我们招工进厂的知青和部队复员转业军人住芦席棚子,两个人发一张芦席睡地铺。当时没有自来水,只能吃堰塘里的水,洗衣服都是用山沟里流出来的水。开山、炸石、架线、盖房子,我们老工人都干过。

那时的干部和工人是一条心地干革命。那时的口号是“先生产,后生活”“与帝修反抢时间”“让毛主席他老人家放心,让毛主席睡安稳觉”。

1981年,襄阳轴承厂正式投产了。投产以后与哈尔滨轴承厂、洛阳轴承厂、瓦房店轴承厂形成了我们国家的四大轴承生产基地,共享“哈瓦洛襄”的盛名。1990年我们厂生产的产品已达到400多种,其中两个还获得了国家级银质奖。

改制前,我们襄轴的生活区已达到了相当的规模。我们有厂幼儿园,有学前班,有子弟小学、子弟中学,有技校,有电视大学,有职工大学,还办了党校。我们厂的人均住房面积在襄樊市是最高的,住房是排队分,越分越大。比如厂里今年盖了200套房子,老工人先搬进去住;明年又盖了两百套新房子,老工人又搬到更大的新房子里,年轻工人就搬到老工人那个房子里,总之老工人是优先的,按工龄排队。

分房是很讲究的,那时候走后门行不通。同一年进厂,看月份;同月进厂,看日子。都打好分了,按分排队。整个过程是在众目睽睽之下,做不了假。我们厂里有一个跟我们同年进厂的,按说他的分应该是跟我们一样。但他是中层干部,中层干部加半分,他又有职称,又加半分,他就多了一分,多一分就能压一批人。

后来他在竞选厂长的时候说:“我们厂里工人都没住大房子之前我不搬进大房子里,我要搬我也最后一个搬。”信誓旦旦地表白自己,要做好事让大家先搬。后来别人跟他算了一笔账,他确实加了一分——这儿加了半分,那儿加了半分。

但是他有一项东西有问题,他生了两个孩子。他第一个孩子有残疾,所以国家允许他生第二个。生了第二个就是二胎,二胎就要扣两分。所以他加了一分,又扣了两分,反而排到我们后头去了。那时候是很公开,你凭什么加分,凭什么减分,都是公开的。我们同年同月进厂,我早一天比你报到,你就排在我后头。

我们厂的医院门类齐全,技术条件和设备都相当的齐备。医院的建筑面积达5800平方米,病床有132张。我们还有全套的生活设施,如石油液化气站、煤厂、浴室、电影院、灯光球场、足球场、老年宫、青年活动中心,等等。

改制前,襄轴工人看病、住房、受教育是不花一分钱的,那时候的幸福指数非常高。那时同年参加工作,在我们襄轴当工人,工资比在市政府当公务员还要高一倍。市政府的很多领导都走后门,将他们的子弟送到我们襄轴当工人。

襄阳轴承厂1977年总结颁奖

图片来源:7788收藏网

我在上海实习的时候,经常在礼拜天早晨穿着我们油腻的工作服,跑到上海国际饭店去吃早饭。点一杯牛奶,来两个蛋糕,二郎腿一翘在那坐着。服务员呢?看到我们穿工作服的,热情得很。高鼻子深眼的洋人他不理,西装革履的公务员他也不理,都得往后排,首先要照顾我们工人阶级。国际饭店先照顾我们!

我到上海市区玩也喜欢到四川饭店。几个朋友在一起的时候,在这里点两个菜喝一瓶酒,什么麻辣豆腐才一毛多钱,炒鸡丁也就3、5毛钱一盘,再来一瓶一块钱的“绿豆大曲”,两三个人喝一瓶酒,蛮高兴。上海人也看欣赏我们,看到我们年纪轻轻的划个拳,打个杠子,热闹的不得了,上海人都看得稀奇。

过了许多年以后,我去上海出差,这时我当工程师。国际饭店衣冠不整的不让进,我说我这衣冠还可以,就往里走,被人家拦住了不让进。中午吃饭,我在一个小餐馆买了一盒饭,人家都不让我坐在那吃。我说我在你的餐馆里买的盒饭,为啥不让我吃?人家说,点炒菜的可以坐餐馆里吃,你买盒饭就在马路边上去蹲着吃。这个落差太大了。工人阶级地位是一落千丈。

襄阳轴承厂1975年度先进班组基建计划调度组工程质量检查小组合影留念 | 图片来源:7788收藏网

我进轴承厂的时候满头黑发,下岗的时候满头白发,我真是一生都献给了轴承厂。我66年小学毕业,69年初中毕业。初中的文化课一点都没上,ABC也没学过,其实就是个小学毕业生。我初中、高中的文化全部是自学的。1979年我考上了我们厂办的第一届电视大学,是带工资、带奖金的,全日脱产的三年制的电视大学。

但是分厂领导不放我过去,因为我开的机床是全厂最贵的机床,是1970年从意大利进口的,又铣又刨又磨,这个机床全国只有三台,周总理亲自批了一台到我们厂,就是我在开。因为我是生产骨干,他不让我去,我也理解,所以我就没去。等到1982年,我第二次又考上了电视大学,他还是不放我去,他把我徒弟放去了。他说你这个机床又铣又刨又磨太复杂了,一般人掌握不了,所以他不放我去。等到1984年我又考上了,那时候我都30多岁了,我就想到这是我圆大学梦、受高等教育的最后一次机会了,不去不行。但是领导还是不放,分厂领导还是不放我去。

我就去找总厂领导,找到了总厂的副厂长。他原来是省办公厅的主任,因为他是ZF派,所以被贬到我们厂里当副厂长。我爸原来在省委工作的时候认识他,关系蛮好,所以我就去找他了。我跟他把这个情况一说,他说那不行,怎么能耽误人家的美好前程呢?他说我去跟孙厂长说一声。孙厂长就住在他们对面的干部楼,他跟孙厂长说了。孙厂长第二天就一个电话打了我们分厂,他跟分厂领导说:“张师傅一次又一次地放弃个人上大学的机会,你们一次又一次地刁难别人、卡着别人,不行!上午让张师傅办完手续,下午到厂教育处报到。”这样我才圆了我的大学梦,以后才有机会当工程师。

下岗后我也打过工,我是工程师,搞设计什么都可以。私企老板的厂房是铁皮房子,不透气,夏天简直跟蒸笼一样,老板坐在楼上办公室里开空调,楼下工人干活都是汗流浃背。可以说,我在国营企业干了30多年,流的汗没有在私企老板那里一年流的汗多。

我们是一心扑在工作上,把襄轴当作我们的儿子一样。看看襄阳轴承厂的沧海桑田,我们这些当年住芦席棚子,喝田沟里的水的建厂元老心里充满了悲哀!充满了愤恨!怎么说呢?我既泪奔,又想拼命。

二、承包经营打断了襄轴的腿

我们轴承厂是国家第一批工资与效益挂钩的试点单位。那时候轴承厂牛得很,四年涨了五级工资,特别是1988年一下子涨了两级。这样美好的日子是毛泽东时代的余晖。但与此同时,资本主义复辟的帷幕也缓慢地拉开了。1979年轴承厂实行厂长分工负责制,开始搞奖金制度了。一开始奖金只发给在生产一线的工人,后来扩大到干部,再后来各种岗位津贴也搞起来了,干部与工人之间的差距越拉越大。

当年和工人同吃同住同劳动的厂级领导干部住进了干部楼,后来又搬进了独门独户的二层小别墅。最可怕的是,发奖金以后,有多余的钱,各个单位都逐渐搞起了小金库。小金库的危害非常大,相当多的企业领导干部都腐烂在小金库里了。

1983年,搞领导干部四化——革命化、知识化、专业化、年轻化。总之一句话,有文凭的上,没文凭的下。不少思想没改善好的、轻视工人干部的知识分子被提到了领导岗位上。

1988年,全国性的工矿企业五年承包经营开始了。1988年到1993年的国企承包经营是国企私有化的第一步。国企承包经营,使得厂长独断专行的现象登峰造极。厂长的一些恶行得到了法律的保护。厂里的党委书记,成了为厂长保驾护航的带刀侍卫。曾经领导一切的党委书记也有不服气的。比如洛阳河南的某一个厂的党委书记,开除了厂长的党籍,厂长反过来开除了书记的厂籍。一个开除党籍,一个开除厂籍,都利用职权互相斗。

轴承厂承包经营的厂长是轴承厂的工人选出来的,他原来也是厂里的厂级干部,是1970年进厂的那一批大学生。五年的承包经营,给襄轴带来了极大的伤害。襄轴走下坡路,就是从那个时候开始的。接下来我归纳一下承包经营对轴承厂的几大伤害。

第一个是层层承包。分厂对总厂的领导承包,车间对分厂领导承包。层层承包在工人内部制造了矛盾,各分厂、各单位之间工人的待遇也出现了很大的差距。像我所在的机修分厂,和我们对面的锻工分厂就有很大的差距。因为机修的产能是过剩的,很多大设备发挥不了作用,承包了以后可以对外经营,就可以从外面捞钱。但是锻工不行,他们没有对外经营、对外创收的手段,他只能打套圈 。所以他们眼看着我们机修今天发个瓜,明天发个枣,后天发两个钱,再过几天发两瓶油。他们着急得很,甚至有很大的意见。

当时轴承厂还出了一件很丢人的事情。因为轴承是工人生产出来的,要承包就要想办法调动工人的积极性。机修车间有办法,机修有钱,从外面创收搞的钱多,今天发这,明天发那,工人的干劲很大。但是轴承厂最大的轴承生产车间是磨一车间,轴承厂60%的成品轴承是从磨一分厂运出来的。磨一分厂要调动工人的积极性,他们没办法,因为他们没有对外创收的能力。但是他们要把生产搞上去,还要对轴承厂的厂长张德炳负责,完成他的五年承包计划。

磨一分厂的厂长没办法,他就想了个歪主意——倒卖轴承。因为60%的成品轴承是从他那运出去的,于是他决定倒卖轴承。有一次,一个卡车装了两个集装箱,里面装的轴承价值12万。车从厂里开出来,在厂门口检查的时候,门卫本来要给他们做接应,但是门卫偶然有事没到场,他们就开着车子强行闯关。后来保卫科派兵围追堵截,最后人赃俱获,最后不得不向承包的总厂长张德炳承认犯了大错误。

他干了十几次,每一次都卖了十几万块钱。他把倒卖轴承获得的钱,发给厂里,给他们分厂的工人发福利。所以每年他们分厂能够完成任务,支持了总厂的厂长张德炳搞承包。所以张德炳也不好处分他,就使了一个小计谋,把他平调到另一个分厂当厂长。当时襄轴是有厂志的,但是厂志是1992年写的,他偷运轴承出去倒卖这个事情是1993年的,所以没写进厂志里。

五年承包期间还遇到一个大事,也给我们轴承厂带来很大的伤害,就是通货膨胀。现在的年轻人可能没有感觉,那一次通货膨胀相当厉害。因为全国大搞开发区,热炒地皮,所以银行放贷过多,导致物价飞涨,老百姓哄抢商品。比如盐,刚才还是六分,马上涨到七分,调头又是八分。有的老太婆买塑料盆子,一买就买一二十个。她没动脑筋啊,买晚一点他就涨几毛钱,她一下子买一二十个,却不知道即使放着不用,塑料盆也会老化。

更离奇的是当时《襄樊日报》上刊登了一篇文章,说襄阳的十字街有个人抢蜂窝煤,把他家的一楼堆满了,又堆二楼,结果把房子压塌了。这件事情登了报。

从企业的角度来说,因为通货膨胀银行要收紧银根、减少放贷,所以很多中小企业借不到钱,就搞垮了。就连我们轴承厂——这是襄樊市最大的厂之一,是个万人厂——都因为借不到钱,在银行里贷不到款,没钱买钢材,出现了困难。当时国家银行公开的利息,是每年10%以上,这是有证可查的。银行私下帮中小企业贷款利息达到多少呢?最高的达到30%。我们厂有工行和农行,两家银行展开了“工农大战”。工行的利息是21%,农行马上22%,工行改成23%,农行马上改为24%。因为有人贷,所以他们放得高,他们敢放,敢把利息涨起来。利率最高的达到了30%,可能与解放前的高利贷差不多了。

当时轴承厂看起来也是要垮了,因为没钱买钢材,市委书记也着急,因为我们厂是市里的纳税大户。市委书记跑了几次,跑到省里,最后省工行的行长给了我们厂一个特殊照顾,允许我们厂厂内自己搞集资解决问题。但是他给我们提了三个条件:第一,集资只能搞一次;第二,集资到的钱只能买钢材;第三,集资的本钱和利息都由襄轴自己付。等于是跟工行没有一点关系。我们厂当时答应了,当时承包经营的厂长是张德炳,张德炳给我们付的利息是25%,就是四年连本带息翻一番。我们厂里当时候集资了大概600多万块钱,就解决了资金紧张的问题。

第三个伤害是假冒伪劣产品的冲击。当时国家放开政策,不搞计划经济,搞市场经济,对生产放开了。国家明文规定,除了火车轴承以外,任何型号的轴承,不管多大尺寸,不管多高精度,民营企业都可以生产。所以国内的民营企业、外资企业的水货轴承铺天盖地。我们厂两个获得国家银质奖的轴承7815E和7608E,也被民营企业冒牌生产了。

当时,中国最大的水货轴承生产和集散地是山东临沂。于是国家最大的四个轴承厂“哈瓦洛襄”联名给国务院写信,要求取缔临沂的水货轴承市场。但是国家当时极力推行市场经济,极力保护私营企业和外资企业,对四大轴承厂的要求置之不理。五年的承包经营,打断了襄轴的腿,但也打断了承包者张德炳的脊梁。

周国献2018年11月拍摄

第四个大伤害是组建襄轴集团。1992年1月17日,邓小平南巡讲话。邓小平说:“思想再解放一点,在改革开放的路上,步子再迈大一点。”为了贯彻邓小平的讲话精神,各个省都组织学习,采取了措施。我们湖北省当时决定“舞七条龙”,就是要搞七个托拉斯。

当时“七条龙”是这样搞的:烟草行业是一条龙,湖北省所有的烟草行业,都归到武汉烟草去了。第二条龙就是机械行业,和我们轴承行业有关,当时要把二十多家跟轴承生产有关的企业、生产基地,科研单位里面的核心单位,与襄轴组成松散型的集团,其中七家轴承生产厂,像仙桃轴承厂、黄石轴承厂、恩施轴承厂,还有其他一些轴承厂,与襄轴组成核心的、紧密性的企业集团。当时是“九统一”:党政工、人财物、采供销,就是他们那几家厂这九个方面的事务统归襄阳轴承厂领导。当时省里是决定这样“舞七条龙”。

张德炳是反对搞集团的。原因很多,最重要的一条原因就是他担心搞集团会影响他的承包。因为那些小厂长都是宁当鸡头不当凤尾的,都是搞全国性的五年承包经营,都怕影响自己的承包经营。谁都不服谁,谁都不相信谁,都是相信自己。张德炳就是怕搞集团影响了他最后一年的承包经营——因为搞集团是1992年底,1993年初的事。他担心搞集团会影响他的承包,所以他不愿意搞。

但是一心想要“舞龙”的省长郭树言给他打包票,如果说因为“舞龙”影响了承包,他会压襄阳市委,让他们承认是完成任务了。但是湖北省搞的“舞龙”计划注定是要失败的,因为它和当时的大方向是背道而驰的。当时是要发展民营企业,而“舞龙”是发展国营企业。这根本就不是一回事。

所以张德炳的承包期到了,承包书上的各项指标都完成了,可是以卖官闻名全国的市委书记孙楚寅就是不给他发200万的承包奖。理由只有一个:你不给我交税,我凭什么给你发奖?张德炳好冤枉啊。承包的前四年,每一项税他都交给襄樊市了,仅仅第五年的所得税一项交给了武汉市。因为为了“舞龙”,把七个“龙头”的管理权都收到省里去了,所得税这一项也就跟着交给省里了。所得税只占全部税收的12%。

张德炳200万的承包奖泡汤了。给张德炳打包票的省长郭树言,因为“舞龙”计划失败,被调到三峡工程当总指挥去了。所以张德炳的靠山也没了,他做了五年的美梦彻底破产了。

这件事不是孤例。武汉长江动力集团的于志安,他也是完成了承包,把一个长江动力变成了好几个长江动力,但是武汉市政府就是不给他发承包奖。后来他一气之下,干了一件惊天动地的事。

当时长江动力在菲律宾建火电厂,厂建好以后,他们派人去剪彩。于志安就带着他手下的副总和家里的老婆孩子,到菲律宾去剪彩。剪了彩他就上任了,那个厂就是他的了。因为菲律宾只承认于志安,法人代表是于志安。他们保护投资人,他不管你钱是哪来的,钱是谁出的,他不管,他只认法人,他们也有他们的投资者保护法。于志安后来就成了我们国家通缉令上的红色人物,直到现在红色通缉令还没取消。

全国五年承包,大部分的厂长都是短期行为。他为了完成自己的承包目标,不顾工厂里的设备,不顾工人的情绪,只顾完成他自己的承包目标,这样他就能拿一笔钱,好像一辈子的钱都挣够了,他的个人奋斗就实现了。

当时承包的时候很多厂长都很短视,他拼设备。因为后来我当设备工程师,我管理设备,我知道他们都是拼设备。国家规定设备是一年一小修,三年一中修,五年或者多少年一大修。小修、中修、大修都是要花钱的,而且不工作,专门修床子,生产都要停下来,维修还得花一大笔钱。

他为了完成他的五年的短期承包,他拼床子,床子不休息,拼命地干。干到最后,比方说那个机床导轨上拉了一个小沟,本来沟还小的时候,你修修补补就好了,可以接着用。但是承包经营的时候,机器拉了个小沟,他就不让修,还接着用。就像农村的人说补衣服一样,小洞你不补,大洞一尺五。到最后等他承包期结束了,他承包任务完成了,厂里也被搞垮了。因为所有的生产设备都垮了,都瘫痪了。

所以很多小厂经不起五年承包,都垮了,很大一部分原因就是厂长短视拼设备。因为我们是大厂,我们原来就有成套的设备管理。因为后来我当工程师以后我是搞设备管理的,设备管理有很多条条框框。大厂想变好难,想变坏也难,因为他大,就跟航空母舰一样,你要再掉头很不容易。

襄阳轴承厂标语 周国献2018年11月拍摄

三、改制与职工抗争

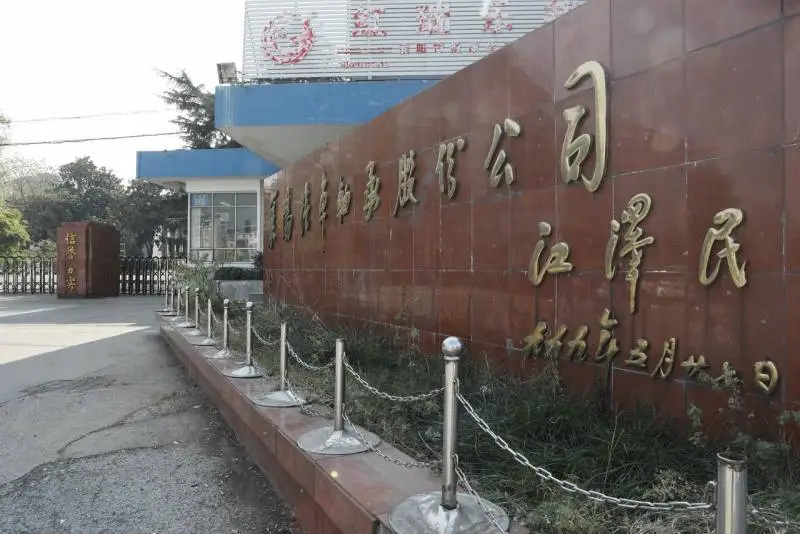

“舞龙”计划把轴承厂搞得骨瘦如柴。但还要不要生存?怎么生存?董事长张德炳决定把襄阳汽车轴承集团改为襄阳汽车轴承集团股份公司,他想到股市上去募集资金。

襄阳轴承厂厂门口题词 周国献2018年11月拍摄

那时还没有上交所,深交所门口天天排着长队等着上市,要上市就要做公关。张德炳让当时的他的秘书——后来成为襄樊市“十大恶人”之首的毛XX——带着人去公关。白天他们在武汉市办研讨会,给大家发点礼品。晚上,张德炳的秘书毛XX带着四个美女去攻关时任湖北省副省长的李大强。李大强后来是最大的煤矿——神华集团的董事长,也因为作风问题被搞下台了。

在湖北省公关以后,他们又到北京去了。他们在人民大会堂召开桥牌邀请赛,邀请国家几个大部委和北京几个大厂矿的桥牌队到人民大会堂打牌。北京的几家媒体也为襄轴做广告。与此同时,他们还登门给北京城里湖北籍的政坛领袖、军界要人和社会名流、文化显达赠襄轴的原始股。为了股票早点上市,张德炳不惜血本地抛售襄轴的原始股。他坚信只要股票上了市,以后送股、配股,再送股、再配股,投资的本钱再大也能收回来。其实不然,春天他播下20多亩的种子,后头一颗籽儿也没收回来。

对企业家来说,生产经营的环境是很重要的。计划经济的生产环境是天堂,市场经济就是地狱。表现最突出的,就是三角债。当时三角债弄得全国很多工矿企业奄奄一息。当时国务院总理决定拿出300个亿在东北做试点,清理三角债,结果失败了。襄轴当时也受三角债的折磨,但是襄轴是债权大于债务。欠襄轴钱的主要是汽车制造厂和全国的一些零售商。

当时汽车制造厂还懂一点规矩,他们采取两种方式还债:一种是滚动式,你给他发第二批货,他给你第一批的货款;你给他发第三批货,他给你第二批货的货款。总之要压一批货。还有一种方式是抹账式,抹账式就是他拿他的产品,比如汽车,来抵债,说难听点就是强买强卖。至于零售商那是一点规矩都没有,一点诚信都没有。他们知道欠债不还,时间过长了就变成了呆账,再拖长了就变成了死账。

而且零售商跟当地政府、当地的黑社会勾结在一起,所以襄轴要走法律程序维权很难。当时,张德炳也采取了几项措施,组织了专门的班子出去要债,取消了销售员的固定工资,将他们的收入与绩效挂钩,但是很难奏效。但也不是说襄轴一点钱也没有要回来,也要回来了一些。

我们厂里电视台转播了一段新闻。厂里多年的劳动模范、金牌销售员李某某,在表彰大会上说:“交给厂里的那些钱,是我给老板无偿干了几天家务,给老板使劲地磕了几个响头才要回来的。”说到这里,李某某嚎啕大哭。小李的父亲是从洛阳来的老工人,也是我的老师傅。看到我们的子弟在外面受人欺负,襄轴建厂的元老们心里是很难受的。

周国献2018年11月拍摄

现代企业的管理模式,就是效益不好就裁员。1993年,裁了200多名老工人,这批老工人都来自洛阳的农村,青年的时候1958年进洛阳轴承厂当工人,洛阳轴承厂是当时苏联援建我们国家的156项工程之一。1970年他们又举家来到襄阳,援建襄轴。

这批人下岗的时候一般都是55岁左右,职务不是技术工人就是管理干部。这样一批老工人还有余热,怎么办?厂里有资本的人动起了脑筋。襄轴建厂时的老厂长,想利用厂里一些退库的旧设备办一家五七工厂挣点钱,给这批下岗的老工人发点儿补差。厂长张德炳同意,觉得这是个善举。可时间一长,他发现不是这么回事。小工厂的调度跟大厂的调度暗中勾结,锻工分厂和车削分厂将“不合格”的——实际是合格的——产品按斤卖给小工厂,小工厂转个手又按件卖给大厂。这样挖墙脚的事,惹怒了张德炳,他把那个小工厂关了。这是建厂初期的老厂长干的挖墙脚的事。

建厂初期的老书记就更出格了。他在万山脚下创办了一家私营的特种轴承厂。后来张德炳发现,我们厂刚刚完成台架试验的新产品还没投产,老书记的产品已经上市了。一气之下张德炳把老书记的两个儿子赶出了轴承研究所,并发誓永不重用。

2002年襄轴股票上市以后,连续两年ST。张德炳又因为各种罪名被双规了。张德炳的主要罪名是帮人贷款收回扣,总金额大概是200多万,张德炳被判了无期徒刑。2021年百年大庆时,张德炳被特赦放出来了。张德炳在拘留所曾和襄樊电视台的记者对话,这一番对话在电视台转播了,记者问他你怎么干这种傻事?张德炳当时是怎样回答记者的?他说,在大气候、大环境下,你不贪是个“苕货”,“苕货”就是傻子的意思。

张德炳对他那200万的承包奖,一直耿耿于怀。他想贪够了200万就金盆洗手。2003年2月22日,厂里第二次减员增效。一千多名建厂的元老——老知青和转业军人,被迫下岗。每个人每个月发400块钱生活费。我就是2003年下岗的那一批。

第二次减员增效以后,热衷于搞私有化的省委书记急着给襄轴找婆家。有好几家大型国企他不卖,他非要卖给著名的私营企业万向集团。可能省委书记不知道万向集团的鲁冠球是襄轴的冤家对头。鲁冠球当年曾经带人溜进襄阳轴承厂学做轴承的技术。鲁冠球早就是上市公司了,他配股、送股搞了几次,他的资产已经上十亿了,比襄轴多一倍,他有这个能力吞并襄轴。

襄阳轴承厂大门 周国献2018年11月拍摄

2003年11月,襄樊市准备搞“双退出”,即国营企业退出竞争机制,国有职工退出国有身份。职工退出国有身份,就要买断工龄。当时买断工龄的时候,因为那时候老工人都退休了,都办理了内退,所以厂领导就和在职的青年工人发生了矛盾。但是青年工人又是我们的后代,所以很多房改的事、医改的事都跟厂里的老工人有很大的关系。

这件事情跟厂领导达不成协议,当时襄轴工人一声怒吼就上街了。襄轴几代人,老老少少上万人,把厂门口的316国道堵了,把襄樊市的一桥、二桥这两个主要的交通桥给堵了,把一桥上面通往大西南的铁路也给堵了。

堵铁路是要上报国务院的,所以当时的市委书记阮成发很着急,堵桥的第一天,他搞了两手——他一边与襄轴工人在襄阳最大的襄阳剧院对话,一边又调了200多名武警在桥上跟工人干仗,在铁路上跟工人干仗。结果会谈没搞成,打架他又是一败涂地。200多名武警根本不是上万工人的对手,他们被打得丢盔弃甲,第一天算是失败了。

第一天晚上,阮成发给他所管辖的周边的枣阳、宜城、南漳、保康、老河口等几个地县打招呼,要他们所有的警察连夜赶到襄樊。襄樊的武警、襄樊的所有的消防车都准备好了。他想趁天色已黑,围观的群众少了,就开始新的行动。但是襄轴工人料到了这一点,下午五点钟就主动撤回轴承厂了。

第二天,阮成发又到亲自襄轴跟工人对话。对话时他没有一点诚意,没谈出什么。工人又去堵桥,又去堵路了。但是桥上他已经严阵以待了,他把周围的周边县市的警察都调来了。几千名警察在桥两边的人行道上,黑压压地站了几十米。汽车道上和铁路上是襄轴的工人,都是襄轴的精兵强将。在开战之前,双方都在做对方的思想工作,都希望对方缴械投降。就在双方剑拔弩张,非常紧张的时候,老天爷下雨了。真是“好雨知时节”!警察浑身上下湿透了,中午12点,一声令下,他们走下桥,不知道到哪个地方吃饭去了。

襄轴的工人不一样,因为那几天天阴的厉害,大家都有所准备。我那时候是带了个小板凳,想着打架时也是个武器,带了一个伞,带着塑料袋里头装了两个大饼,一个瓶子里头装了白开水,吃的喝的都有了。结果那天也没打成。到下午五点多钟,襄轴的工人又回到根据地——轴承厂去了。

周国献2018年11月拍摄

第三天,副省长周坚卫率领省公安厅厅长、省工会主席到襄轴来,在襄轴的文化宫跟襄轴工人对话。襄轴的文化宫,也是湖北省比较有名的,盖得富丽堂皇。那一场对话很有趣。我只讲几个比较重要的点。

对话一开始,省公安厅厅长就宣读治安管理条例。他说,现在是文明世界,不管任何人,在任何地方破坏交通都是违法的,都是要镇压的。有一个人走上舞台,接过话筒,气宇轩昂地说:“请问1923年,京汉铁路工人大罢工,堵了铁路,算不算违法?反动军阀吴佩孚用大刀砍死了‘二·七’大罢工的领袖施洋和林祥谦,是不是反革命的行为?”他说得省公安厅厅长哑口无言,把他的气焰打下去了。

襄轴老工人中一位有名的戏迷走上台,他说:“我襄轴人堵铁路各个英雄,堵公路人人好汉。在这里我就不多说了,我来一段京剧。”他就唱了一段,是《红灯记》里的:“休看我戴铁镣裹铁链,锁住我双脚和双手,锁不住我雄心壮志冲云天。”唱了这样一段戏,得到了工人的热烈掌声。当时省公安厅厅长还说:“你们堵桥堵路的有十个领导人,我们都把他们录了像,希望他们会后到公安局去自首。”那时闹得很厉害。

最后,周坚卫临走之前,跟阮成发说了,谁不在买断工龄的合同上签字,就下谁的岗。他们当时承诺三天之内给工人答复。三天内阮成发做了很多工作,最后他很有把握地召开了职工代表大会,因为职工代表大会是厂里的最高权力机构。为什么他敢召开职工代表大会?因为老工人,包括我们这些建厂的元老工人,都下岗了,都和厂里没有一点关系了。

在职的工人里,领导干部都是埋头拉车,不抬头看路的那种人。职工代表大会里占多数的,都是什么班组长那种有一官半职的,生产模范、劳动标兵这些人。像我们这种经历过文化大革命的,路见不平就敢吼两声的工人没有了。职代会里没有我们这种人,就像四川的川味里没有辣椒,就不起作用了。

结果他们都举手投票了,都赞成卖厂。那次堵桥堵路最后就以失败而告终了。但是给工人的买断工龄的钱加了一块钱,由914块钱加到915块钱,象征性地加了一块钱。

周国献2018年11月拍摄

四、五次卖厂引爆地雷

直到目前为止,轴承厂还是国家控股。轴承厂把改制从头到尾走下来了,这是很少见的。很多企业在承包的时候就垮了,到三角债的时候又垮了很多。许多企业半路就垮了,而襄轴是从头走到尾走到现在还没垮。为什么没垮?不是说它有多能,而是市委、市政府或省委、省政府四次卖厂都没卖成。为什么?不是人家不想卖,而是买家耍阴谋诡计。卖了四次厂,每次都是卖给名人,但都没卖成。

襄阳轴承厂 周国献2018年11月拍摄

第一次是卖给鲁冠球。鲁冠球大家都知道,是民营企业家“劳动模范”。企业界最高的荣誉、最多的荣誉都被他占了。鲁冠球第一次要兼并我们厂时,打了6000万定金到我们厂里,他要买我们轴承厂。那时候职工听说卖给鲁冠球,鲁冠球是生产轴承的,我们也是生产轴承的,工人可以不改行了,全厂的职工皆大欢喜,就帮他清理资产,结果鲁冠球搞清楚了我们厂的销售网点、技术实力、技术储备等情况后,就不买了。他撤资了,他摸清楚你底细之后就不买了。

第二次卖给了全国资本运作第一高手,科学家出身的资本家顾雏军。顾雏军是格林柯尔的创始人,就是在空调中使用氟利昂替代品的那个家伙。顾雏军买我们厂之后,他公开说,襄轴缺的不是钱,襄轴缺的是民营精神和民营文化。所以他买下襄轴之后,钱却迟迟不到位。

但是,他一接手襄轴,就要求轴承厂的领导干部学习他布置那几本书,美国西点军校编的《不折不扣》《绝对服从》之类的书。领导干部要学这几本书,学完了之后考试上岗。工人要学他编的“七反七要”,总共几十条。一句话,要相信资本家。工人的前途、工人的生活是资本家给的,要绝对的服从资本家。他对轴承厂的工人就搞这种宣传教育。

但是好景不长,他碰上了郎咸平。郎咸平用他的手术刀,一层一层地把顾雏军解剖了,说他是空手套白狼。后来,顾雏军被判了十年有期徒刑,前两年放出来了。

周国献2018年11月拍摄

第三次又卖给了美国企业天胜集团。天胜集团的规模连襄轴的一半都没有,它的生产规模很小,但是它有庞大的海外销售网点。襄樊市政府看中的就是这一点,所以把轴承厂卖给他们。他们许诺把他们的生产基地搬到襄樊来,把他们的办公总部搬到襄樊来,并且答应给襄阳轴承厂投资。

结果过了半年,他们一分钱没投,一个厂也没搬到襄樊来,后来就双方就闹崩了。为什么呢?股市上传出来的消息是,因为某某条款达不成协议,最后双方谈崩了,收购无效。后来有人透露原因:同样一套轴承,我们厂自己拿出去卖能卖五块钱,襄轴通过他拿出去卖四块钱,被他赚了一块钱。我们被他兼并,我们还吃亏了。所以襄樊市政府不同意,又落空了。

第四次卖厂,也不卖给资本家了,而是卖给国营企业了,卖给了三环集团。三环集团是国家控股集团,也是湖北省的汽车轴承公司,它的上市公司名字叫三环集团。当时也不是卖给他,因为都是国营企业,是划拨给他们,把相同的固定资产划拨给他们。但是有个条件,省国资委要求三年之内三环集团必须给襄轴划拨三个亿,用来给襄轴更新设备。他们一年的利润才不到100万,却要他三年拿出三个亿。没办法,他们为了买襄轴,把上市公司的壳子卖了,卖完拿钱交给省国资委,省国资委就把襄轴划拨到三环集团了。这就是第四次卖厂。

周国献2018年11月拍摄

更精彩的是第五次卖厂。后来三环集团也连续亏损,没办法了,准备把它的母公司和子公司打个包,总共100多亿出售。结果,武汉市有一家企业金凰股份,做金银珠宝的金凰股份,看中了三环,包括我们襄轴一起,它拿了200个亿来买。当时金凰股份拿不出现金,就拿了80吨黄金在银行抵押了200亿来买三环,包括襄轴一起买。

结果前两年疫情的时候,银行的资金周转不过来,办事效率很低。金凰账到期了拿不出现钱,结果几家信托公司、几家银行要收他的黄金,因为他有80吨黄金在银行里抵押着。当时贷款的时候,80吨黄金入银行的库的时候是验收过的,全部是真家伙。但是金凰违约了,要没收它80吨黄金的时候,把仓库门打开一验收,80吨黄金全部是假的。

当时金凰股份还是在美国上市的,在我们国家黄金首饰行业里排在前几名,结果闹出这么大的丑闻。我写了一本小说,写了四次卖厂,但是第五次没有写,因为那是后事。很多人跟我说,老鲁啊,你应该把金凰股份参与的第五次卖厂写上去。我说太多了,有第五次,还会有第六次、第七次,说不定一次比一次精彩。我说算了,就不写了,因为我年纪也不小了,七十多岁了,以后的事真说不着。

我们厂这些年最大的贡献是什么?我认为就是引爆了几个大地雷。这些年,把声名显赫的农民企业家鲁冠球炸得面目全非;把资本运作第一高手、科学家出身的大老板顾雏军炸得体无完肤;把洋鬼子炸得开膛破肚;把形形色色的资本家炸得原形毕露。我觉这就是我们襄轴这些年,对工人阶级、对历史最大的贡献。

周国献2018年11月拍摄

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

bioteam3个月前•江苏省110回复 审核中..

bioteam3个月前•江苏省110回复 审核中..  粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫