00后应该没多少听过刀郎的歌了,即使对我们80后老帮菜而言,这个名字也只停留在中学那几年的记忆中,虽然在那个还是磁带加随身听的年代,追逐时尚的年轻人们就已经不怎么听这种民歌风的作品,但刀郎在那短短几年里获得的影响力确实独一无二,唱片销量横扫两岸三地。

直到今天,在这个年薪百万的大厂精英们搅尽脑汁通过短视频把地气接到村头巷口的年代,人们会发现刀郎作品中所指向的,那种在潮人和文化精英眼中可能显得土气粗俗的文化符号反而比20年前还有生命力。前两年的《沙漠骆驼》和《可可托海牧羊人》等歌曲的热度让当下一众歌手和爱豆们为之汗颜,但这些作品的传唱度以及相关创作者的创作能力,和当年的刀郎比显然还有一段距离。

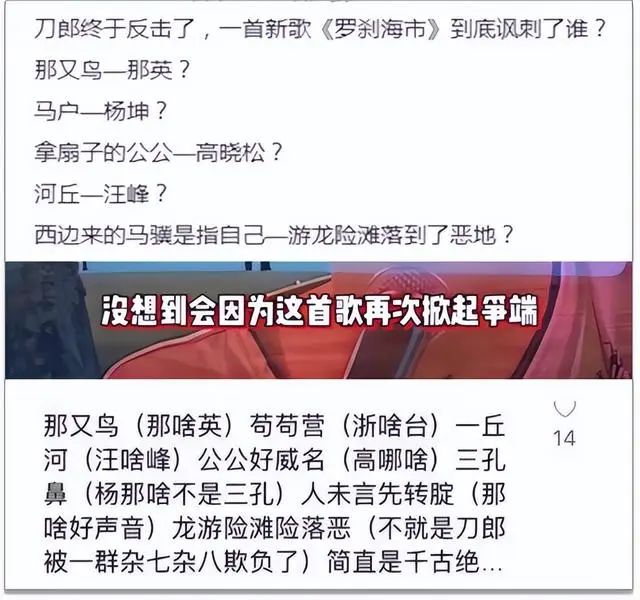

在《罗刹海市》引爆网络后,很多人将这首歌描绘成一个“草莽奇才当年受尽主流乐坛压迫,如今十年一剑报仇反杀”的爽文故事。刀郎后来淡出人们视线与当年受到音乐圈的排挤从时间因果上看确实存在关联,尤其有的人现在仍然以导师和大咖的身份活跃在各种舞台上。

不过仅就作品而论,也别忘了刀郎这张新专辑《山歌寥哉》中的作品都以《聊斋志异》为题材,而《罗刹海市》本身就是聊斋中一篇充满讽刺意味的小说。借以丑为美的罗刹国点出“花面逢迎,人心如鬼”,看刀郎这两年的作品题材,展现出的创作意图应该不只局限在讽刺具体人物上。

只当成爽文解读也有意义,当年几位流行歌手,其中有的还没有创作能力,就能以权威姿态一言断定别人的作品不具有审美价值,没有音乐性,确实很讽刺。流行音乐在技术上确实有高下之分,但不管哪种风格,在文化商业体系下最后都要着落到取悦受众和实现商业价值上,长久以来的事实让人们认识到我国很多所谓的“文化精英”,“知识分子”们,摘掉光环后不过都是从业者,通俗说就是以此谋生,多少专家学者都不讲体面,何况流行歌手呢?到了今天,华语乐坛早已没什么权威可言。

直白的说,刀郎当年受到的排挤,排除利益恩怨之外,就是因为他的“土”,当年流行乐坛,内地普通的学港台,高端的学欧美,港台则学日本,无论学谁,在生态上其实都不想跟中国的底层文化相容,流行文化全面占据着人们的视听,代表着西式现代化和城市化生活中的潮流文化对本土底层文化的无情碾压。与底层,与农村有关的一切被认为难登大雅之堂,而镜头对准底层的那些文艺导演们则又致力于迎合西方对中国的猎奇式想像。

从这点来说,刀郎遭遇的偏见与赵本山遭遇的偏见如出一辙,而对赵本山的偏见更出自那些真正的文化权威。比如,一个根据反邪教的时代背景创作出的《卖拐》被一口咬定是侮辱残疾人,将农民形象带到春晚舞台和电视黄金档的一系列作品被从不拿正眼看农村的文化权威们认为“丑化农民形象”。

09年春晚小品《不差钱》中,擅长模仿刀郎歌声,长相也与刀郎有几分相似的小沈阳横空出世,成为那几年最炙手可热的明星,既代表了赵本山与刀郎这两个不同领域但又有相同属性的文化符号在那个年代的影响力,也宣告着一个时代将要结束。12年之后,赵本山与刀郎都基本告别了自己的巅峰。

拜互联网技术所赐,底层文化在如今的抖音快手等短视频平台中延续着强大的生命力,同时信息圈层的极度分隔又让同处在一个社会中的不同人群可以完全不了解不接触对方的文化生活。而大厂们则用极致的算法来统御这一切。老帮菜们完全不理解管人是什么东西,年轻人则对秀才和一笑倾城莫名其妙。

或许随着世代的更迭,中国从农业社会而来的底层文化最终可能会消亡,但不代表文化圈层的隔阂也会消失。说到底,这种隔阂的本质是在极度复杂的现代社会中,共同的生活范式被瓦解,人们被分置在不同的情境之中。

这种隔阂的源头可以追溯到资本主义历史早期,就中国来说,头几十年文艺工作者的群众化改造是解决这一问题的努力,但最终结果上并没有完成这一使命,而且就算是头几十年,城市文化和农村文化的隔阂本质上也没有消弭过。刘心武以1982年的北京为背景创作的小说《钟鼓楼》描绘了当时城市社会中一种“朝气蓬勃”的场景,这种朝气蓬勃来源于对新的生活方式,引入的新鲜事物,新的价值的好奇和期待,在改开后短短几年间,这种期待的发展是迅速的,小说中借分别来自于城里和乡下的两位姑娘之口描述了这时已经明显的文化隔阂——

节目不好,电视机显见不错。杏儿不由得问:“磊子哥,你这机子真好,是打百货大楼买的吗?”

荀磊便告诉她:“是我从英国带回来的。我工作以前,到英国学习了两年。”

杏儿恍然大悟:怪不得磊子哥这屋的东西,都有那么股子洋味儿。

……

冯婉姝插进来告诉她:“这不是英国货,这是‘索尼’牌,日本货。”不待她反应过来,冯婉姝又议论道:“日本这个‘经济动物’可真厉害!如今他们小汽车赛过了美国,手表赛过了瑞士,音响设备赛过了荷兰,光学器材赛过了西德……你看,到了英国,想买物美价廉的电视机,挑来挑去也还是东洋货!”

……

的确是这样。冯婉姝尽管属于城市青年知识分子中最能接近低文化劳动群众的人,尽管她因热爱荀氏家庭而“爱屋及乌”地对杏儿充满了最大限度的善意,在眼下输出知识的尝试中却也不由得烦躁起来。

……

在眼下冯婉姝那没完没了的灌输和时不时插入的“你明白了吗?”“懂吗?”“能理解吗?”这类逼问面前,她心底里却泛起了一种古老的、难以抑制的对占有知识优势的城里人的一种厌恶……乃至于仇恨。

当冯婉姝用急促的语气又一次提到“电脑”时,杏儿终于按捺不住了。她扬起头,突然截断冯婉姝说:“啥‘电脑’、‘猴脑’的!俺就吃过猪脑、羊脑。俺知道那‘电脑’有啥用?俺就知道村外野地里还有叫涝稆的野菜,你吃过吗?赶明儿你吃吃去。告诉你吧,吃了涝稆肿脸!”

记得学生时看过的某篇文章描述过80年代末的北京高生中吃着冰淇淋约会谈恋爱的场景,早恋在那时候就成为家长头疼的问题,然而同样是在中国,《山海情》中的闽宁镇在96年都还没通上电,那的孩子上学不容易,更不可能见过冰淇淋。

当年对第一代文艺工作者的群众化改造在很多方面是成功的,但在最终结果上看又是失败的。历史唯物主义者最该承认现实的无情。80年代,国家还维系主导着底层文化生产体系,从全国到省市县乡的文艺宣传队,各种活动和文艺汇演频繁进行,赵本山就是从这个体系中走出来。这个体系和文工团一起哺育出了春晚,最后又随着商品经济和娱乐资本化的大潮退出了历史舞台。

官方主导的文化建设从社会基层收缩回体制内后,底层文化中野性生命力的回归与商品经济的冲刷并行,主流娱乐文化全面向港台和邻国学习,在两者之外,摇滚,民谣等音乐文化进入大陆后,迅速变成一种”反建制“的半地下文化迎合着一代青年追求自由,向往西方社会的心理需求。而官方的文化工作则变成了体系内有限生产,文化管理与收编。

就像春晚从流行语创造者变成老段子合集那样,这种收编总是显得被动,以及时不时出现反效果。

比如最近因为石家庄宣布打造中国摇滚之城,遭到很多非议,其中重要原因就因为两年前河北共青团在B站上发布的《杀不死的石家庄人》,将《杀死那个石家庄人》原歌词后半部分强行改成正能量,反映下岗伤痛的歌曲被改成正能量歌曲,这种宣传毫无正面作用,只会又一次揭开精神创伤,强化摇滚被一些人赋予的”讽刺“功能。尤其万青作为中国摇滚青年心中精神图腾般的存在,他们更不容许“摇滚信仰”被这样玷污。

摇滚文化在中国的发展更展现出这种社会割裂的一面。摇滚进入大陆后发展出了自己的特色,也产生了很多优秀作品。然而它进入中国后被打上的“半地下”烙印至今也无法抹去,这些年因为西方愈演愈烈的毒品去罪化思潮对某些群体的影响,反而让摇滚圈中的不少人愈发的对“建制”抗拒。看似独立的摇滚精神背后,“反建制”的终点实际上是仍然是对西方自由主义社会的向往,为反而反。就像那个在Livehouse里脱裤子的暴力香槟。

《杀死那个石家庄人》的图腾地位就显示出摇滚圈这种为反而反的吊诡。这首歌之所以震撼人心,是因为它艺术化的揭开了当年的下岗带给城市几代人的创伤,“如此生活30年,直到大厦崩塌”,然而这个伤痛的主体是什么,悼念的是什么?是国企,是集体主义生活,是工人阶级,不管哪一点,都与中式田园“摇滚精神”中的自由主义和西化诉求相斥,反而下岗才是所谓的“市场决定一切”,当他们在谈论自由的时候,没有人会怀念这些东西,总是避之不及。唯有在这一首歌里,我们才能看到整个圈子集体行为般的对这些东西的肯定。只能说艺术的讽刺也经常是双向的。

摇滚辉煌的嬉皮年代底色是迷茫,进入中国后这种迷茫底色也隐藏在半地下的形态背后。万青无疑是杰出的,但我却也能从他们的作品中感受到这种迷惘。在听过《采石》之后,我又不确定他们在《杀死那个石家庄人》中对前下岗时代表现出的到底是怎样的感情。恐惧工业和城市文明对生态和乡土的破坏,批判一成不变的秩序对人的桎梏,又悲悯大厦崩塌后如此生活三十年的破碎。当然,艺术家并不用负责回答问题,但这种摇滚艺术式的思考确实有着极限。

中国在几十年突飞猛进后,原有的共同生活范式逐步瓦解,新的共同生活范式和价值观也才起步探索,过去的三年是一个尝试,不论结果,起码证明生活范式会对整个社会的价值观和行为逻辑产生根本影响,而人类社会在进入极复杂阶段后,更高级的生活范式并不会自在式的产生,必然需要以集体进行自为式的探索。

在那之前,很多文化从业者也在自觉不自觉地探索着。如刀郎这几年的专辑,虽仍根植于民歌,但也在融入传统文化中更有层次的东西,不再那么通俗易懂。作为创作者,杀死过去的自己,走出新路的探索是一种宝贵的勇气。刀郎终究没有被当年的“主流乐坛”杀死,反而主流乐坛自己在今天已经变成了无足轻重的东西。希望他在走出新路后,不要像当年的那些人一样,成为新的权威。

当下的文化产业,开始越来越积极的向传统文化中索要养分,或许再过几年,我们会看到从社会主义文化改造时代汲取养分的创作也越来越多。西游取经走不通后,自然就会回头看看。

但是,两个同样使用五声音阶的创作者,创作意图和价值取向可能截然不同,最终,新的集体价值和共同生活范式,才能为新时代文化认同的大厦奠基。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号