今年春节,一些回乡的年轻人发现,自己在大城市辛苦打拼后消费降级,呆在县城老家的发小却能买黄金开宝马,旋即感慨“北漂十年,不如县城中产”。

随后,“县城婆罗门”和“公务员经济”两个词在舆论中脱颖而出。前者讽刺性地挪用了印度的种姓制度,意指“县城有钱”并不具备普惠性,而是依托体制和裙带关系所形成的“门阀经济”;后者更是指出了一些地方产业结构单一,只能依靠转移支付的财政供养体制内人群,而他们在本地的消费带动了“吃喝玩乐”的兴盛,也形成了“县城有钱”的错觉。

所谓“公务员经济”,是在怎样的财政背景下形成的?一个地方的经济活力,能靠“县城婆罗门”拉动吗?这些词在挑动公众神经的同时又有怎样的遮蔽性?和一个由多元商业网络编织的经济模式相比,过分依赖转移支付和政府投入的模式又有哪些隐忧?希望通过本文,你能有一个背景和数据上的认知。

文|李厚辰

编辑|阳少

什么是“公务员经济”?

2023年有一个显著的现象,代表着社会路径选择的转变。考研报名人数在增长八年后下降了36万,为438万;而公务员报名人数大涨,仅国考报名人数就突破300万。与报名人数增长相匹配的,还有招录人数的扩张:2023年各省公务员扩招17%;而刚刚举办的省考,也有450万人报名角逐15万个岗位,两项数据均为历史之最。

此外,央企国企、事业单位体系以及与政府雇员相关的各种临时工也大幅度扩招,在就业形势严峻的背景下,营造出一种“社会冷,政府热”的局面,也因此衍生了“公务员经济”这一提法,即一个地方依靠财政雇员收入支撑消费的情况。

当一个县\市的财政雇员(公务员、事业单位、国企、编外人员)的人数与工资支出达到一定比例,且该数额与该地区的总消费支出相当,我们就产生了一个假设,即地方消费和经济的“活水”已经不来源于市场,而是来源于政府雇员的工资了,这就叫“公务员经济”。

而在“公务员经济”这个概念流行的同时,国家明显意识到财政供养体系过大带来的负担,也在全国进行编外人员的优化裁撤,比如人口小县的编制改革与部门合并等等。很明显,不管是个人路径选择还是整体经济,我们都来到一个重要的十字路口。

这里面涉及几个重要的“数量级”,例如政府雇员与城市常住人口的比例,雇员支出与总消费量的关系,城市经济活动中政府与社会的分配比重。以及这其中的财政负担,是咬咬牙就能坚持的那种?还是短期内就难以为继?

为了让这些数量级的关系可以更明晰地呈现出来,我们可以选取两个地区来进行对比与分析。

电影《山河故人》

两种经济与社会样貌

我选择的一是山西省忻州市河曲县,代表政府雇员庞大的传统县城,河曲县因此也是山西省两个开展人口小县机构改革试点的县之一。从2021年开始,该县大刀阔斧地进行改革,将36个党政机构精简为22个、135 名领导职数精简为114名;将186个涉改事业单位整合为40个、1964名事业编制核减为659名,宣布“大部制”目标基本实现。

但由于河曲县的财政公开数据缺乏细节,所以我将河曲县所在的忻州市作为对比指标,忻州市是传统的煤矿业城市,发展的是煤矿焦化,冶金等相关产业。

为了让差距不过于悬殊,我找到的另一个对象是已经跌出全国百强县、在2022年长三角百强县中排名53的绍兴市新昌县。新昌县以轴承工业闻名,全县大小600余家民营轴承企业,是典型的东部民营经济制造业县城。

忻州市和新昌县代表了两种典型的中国县市样本——中部能源产业与东部制造业。因为是市与县的对比,二者规模是不同的,忻州市常住人口265万,而新昌县常住人口42万,前者是后者的6.3倍。这个倍数是重要的对比基准,我们可以由此顺着看一系列的数据。

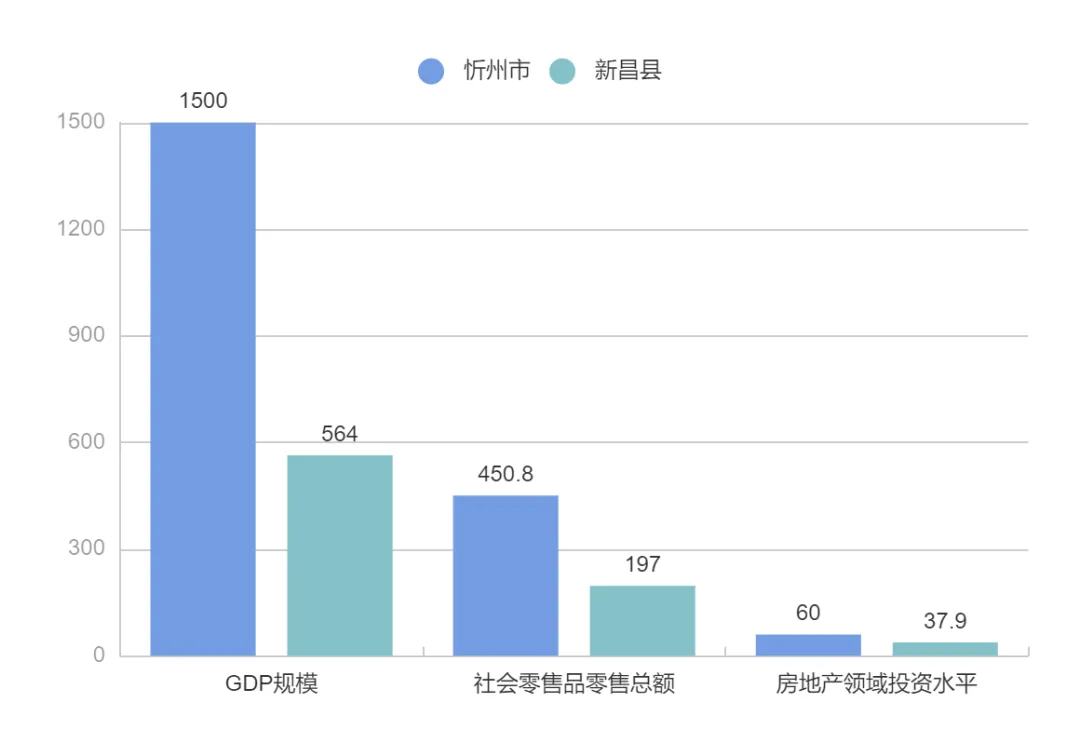

忻州市以6.3倍的人口规模,实现的GDP规模仅是新昌县的2.6倍。两相调整,按照人口规模,忻州市的收支和经济活动规模应该在新昌县的2.62倍左右(人口倍数6.3/人均GDP倍数2.4)。

两地的消费水平与经济水平相当,忻州市的“社会零售品零售总额”(即消费额)为新昌县的2.24倍。高财政供养比例并没有实现更有活力的消费水平。不仅整体消费不彰,房地产消费同样,前者的房地产领域投资水平仅是后者的1.5倍。

单位:亿元

数据来源:2023年两地政府工作报告(下同)

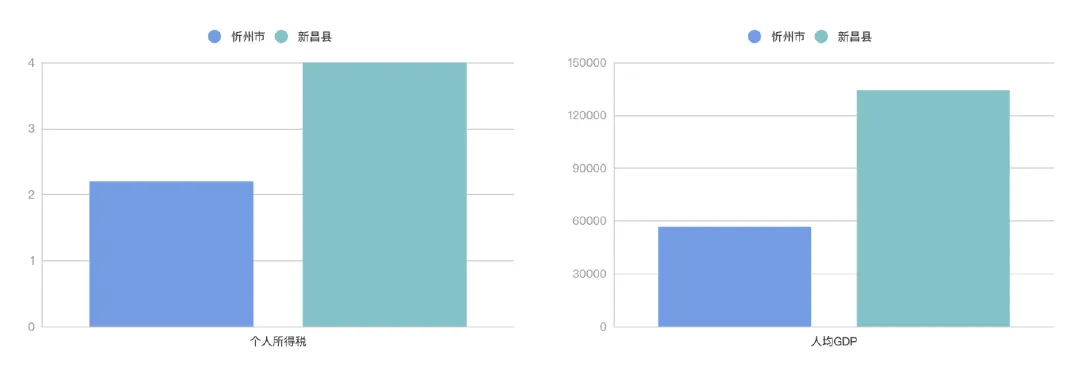

这样的情况自然与整体收入有关,而两地差异最大的数据便是“个人所得税”和人均GDP,新昌县的人均GDP反而是忻州市的2.4倍,忻州市的个人所得税仅仅是新昌县的50%,也展现出两地巨大的居民收入差异。

个人所得税单位:亿元

人均GDP单位:元

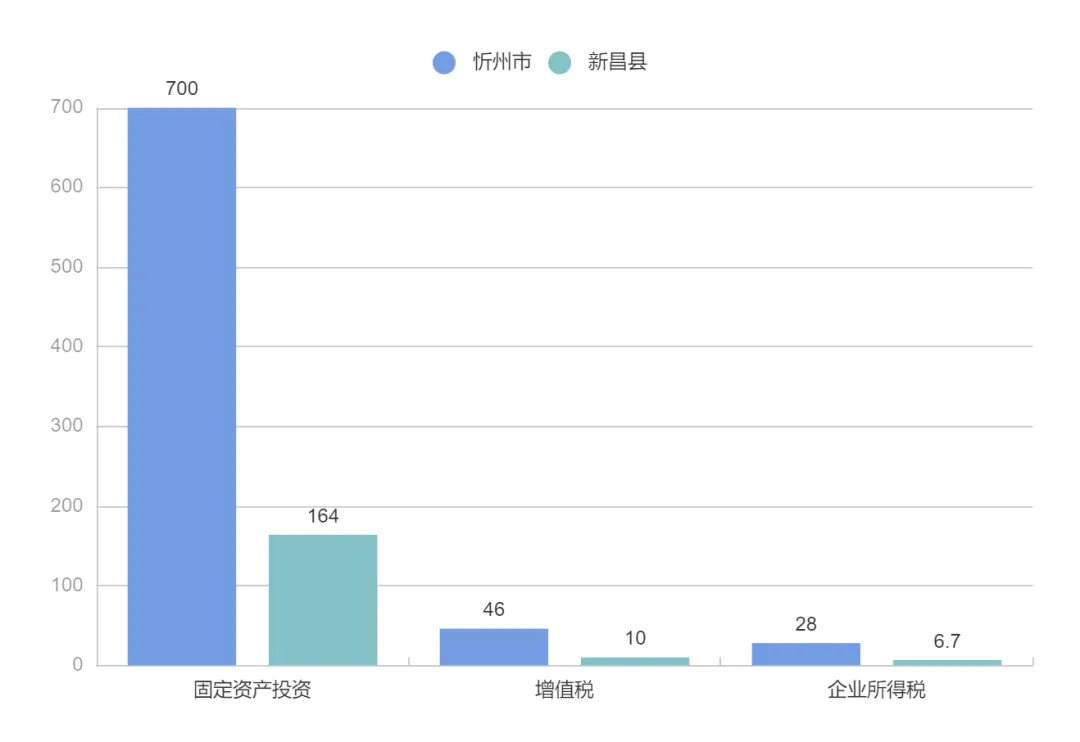

但在GDP为2.6倍,消费为2.2倍,个人所得税仅有一半的情况下,忻州市却实现了更高的经济活动规模:增值税水平达到了新昌县的4.6倍,固定资产投资达到后者的4.2倍,企业所得税达到其4.1倍,整体税收收入达到其4倍。这意味着该市的固定资产投资高,依靠资源行业刷出了更高的经济规模,但这规模更多分配向政府而非民间。

单位:亿元

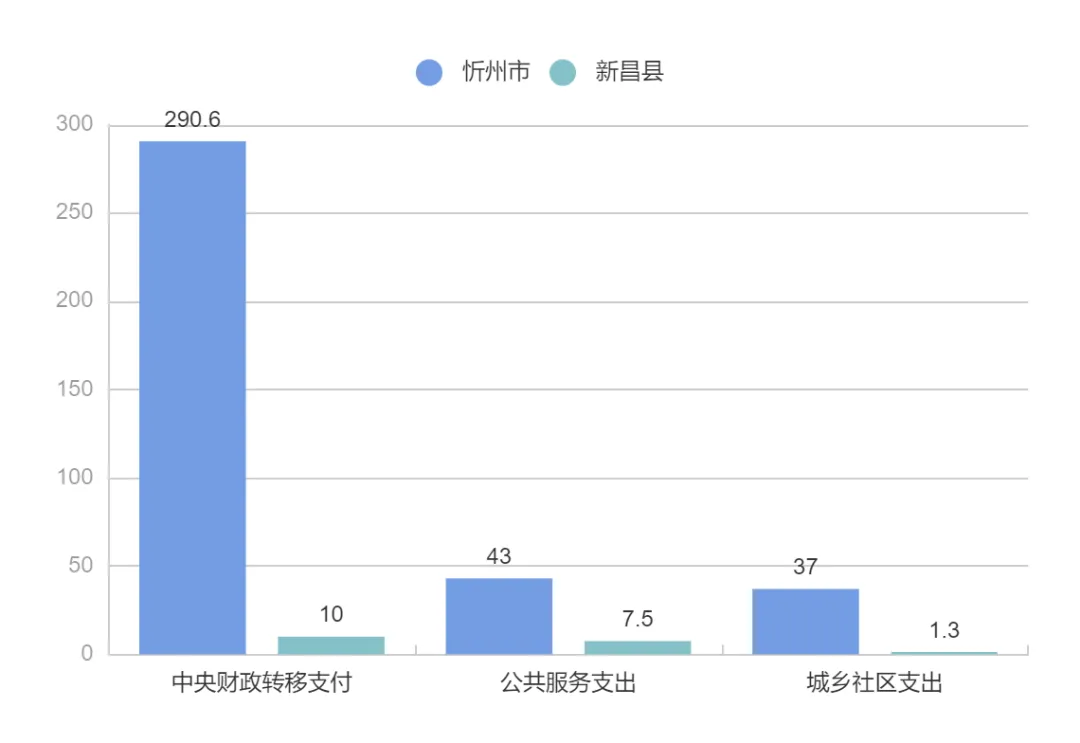

相应地,忻州市政府管理成本也更高,公共服务支出为新昌县的5.7倍,而与编外人员招聘最相关的城乡社区支出,竟然高达后者的28倍。当然,在这个基础上,前者一定需要更大规模的转移支付才能够维持收支平衡,为后者的29倍。

单位:亿元

由此我们可以勾勒出的忻州市和新昌县所代表的两种经济与社会样貌:前者依托能源行业,经济集中程度高(企业所得税高)、更多依靠基建投资拉动(固定资产投资高)、政府汲取能力强(税收收入高),且政府支出大(公共服务支出高、城乡社区支出高、接受转移支付规模大)。

但这样的规模并不能转化为消费能力(零售总额一般),也无法转化为对房地产的消费(房地产投资低),且更无法转化为居民收入水平(个人所得税极低)。

况且与县财政相比,市财政本来就有集中的优势。因此忻州市与新昌县的差距,只会比上面呈现出来的更大。这是一个资源分配倾向大型企业与政府、投资与生产,而非中小型企业、个人与消费的经济模式。

更可怕的是,继续维持这样的规模会从根本上改变政府与社会分配的模式。政府对大型企业的支持力度加大,因为他们可以贡献更具规模的利税,而对中小型企业普遍的减税降费则越来越少(国家发改委规划2022年减税降费规模在4.2万亿,而到2023年,随着政府财政压力加大,新增的减税降费骤减到1.5万亿)。地方财政的税务和非税汲取能力越来越强,在企业所得税和个人所得税普遍下降的背景下,税收收入却大幅上涨(2023年全国税收收入增长8.7%,同时企业所得税同比下降5.9%,个人所得税同比下降1%)。社会财富的蛋糕越来越向政府而非社会倾斜。

电影《江湖儿女》

消费真可以靠“县城婆罗门”拉动吗?

从上面的对比可以看出,大家戏称的“公务员经济”拉动县城消费,可能远比想象中的规模更小。因为县级规模财政体系的扩充,主要是为了控制失业率的指标。以中国青年报2021年报道的陕西佛坪县为例,截至2020年年底,全县“官民比”为1∶13,有各类编制2194名,而全县只有3万人。

而半月谈在《1个正式工背后1.8个临时工:一个欠发达县的临聘人员之困》中给出了另一个数量参考。在乌蒙山区A县,该县当年保工资预算总支出为26.3亿元,其中在职人员20亿元,离退休人员1.7亿元,临聘人员4.6亿元。临聘人员总工资预算小于在职人员总工资预算的四分之一,但数量是后者的1.8倍。该县临聘人员人均年收入仅约1.61万元,人员总数约28806人;在职人员人均年收入约12.83万元,人员总数约15580人。

如此大规模的临时聘用人员,让县城财政支出被大幅度摊薄。非编制人员工资极低,根本没有拉动消费的可能,而这部分支出,又反过来压制了编制人员收入增长的可能性。近两年土地财政锐减,财政压力更大,中央持续强调”紧日子“,财政体系降薪、奖金停发成为主流。本就萎缩中的蛋糕要被更多人分享,每个人分到的都不会多。

因此,在诸多自媒体上挑动公众神经的“县城婆罗门”或“县城门阀”不过是为了强化焦虑和塑造公正张力被创造的概念。实际情况下,恐怕除了极少数高收入者,“公务员经济”最严重的还不是“公正”问题,而是质量问题:财政供养体系维持的并不是一个贫富分化的县城,而是一个普遍中低收入的县城。

依靠财政供养产生的就业会带来恶性循环。大家有没有想过,民营经济为何在拉动就业的数量上大大超过国有经济模式?实际上,民营经济拉动就业的真正原因在于多样化、流动性和充分竞争。

十家各有不同的咖啡厅,比一家连锁咖啡厅开十家店,会使用更多的人手,拉动更多的就业。这还不仅仅在其企业内部,产业链上下游的所有环境也会因此受益,例如装修、设计、原料供应,都提供了更多的商业机会,容纳了更多的就业。

并且,民营经济的就业宽进宽出,不会像财政供养体系需要维持招聘的刚性,所以民营经济总是招聘很多,也经常面临大规模裁员,而这种方式维持了劳动力的流动性。劳动力的流动,就是经验、技能的流动,这本身大大优化了市场间要素的交流和配置。此外,更多元的主体才带来更激烈的竞争,竞争会加速一个行业在多元方向的变化,这会进一步增加行业的多元性,让就业机会和空间增大。

很多人认为是民营经济规模小,就业分散,集约效率低,因而这种就业模式并不是高效的模式,这种说法具有某种“大一统美学”的误导性。一个体系以相对单一、非竞争的、规模庞大但又匮乏的方式配置资源,其结果就是配置效率越来越低。具体到县域经济,就体现为对转移支付的规模需求越来越多,财政供养规模越来越大,居民平均则收入越来越低。

而这不仅会影响县城,还会影响我们每一个人。

电影《路边野餐》

县域经济,不仅是县城的问题

我想阅读本文的读者,绝大多数都生活在城镇。这是什么样的数量级呢?截止到2021年底,我国的县和县级市共有1866个,占全国县级政区数量的65%左右,县城和县级市城区常住人口数量约2.5亿,占全国9.1亿城镇常住人口的近30%。北上广深四座城市大概有8500万人口,15座”新一线城市(成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥和青岛。)共拥有2亿人口。其他32座二线城市拥有人口2.4亿。在剩下的281座二线以下城市中,县域人口成为了主力。

因此你可以设想三个“城镇中国”,首先是北上广深与新一线城市,这是最有活力的大都会,但其中北上广深的城市净流入人口已经几乎见顶,而新一线城市人口还在大幅流入。接着是其他省会城市与长三角、珠三角的城市群,维持着基本人口的稳定和一定的产业。然后是以县域人口为主的广大分散的地区,人口每年几乎都在流出,但依然维持着较大的规模。这三个“城镇中国”几乎维持1:1:1的人口数量,可以看作中国城镇的三架马车。正因如此,在2024年两会的工作报告中,关于一直强调的”新型城镇化“部分,就以县域经济作为核心,其中说到:

把加快农业转移人口市民化摆在突出位置,深化户籍制度改革,完善“人地钱”挂钩政策,让有意愿的进城农民工在城镇落户,推动未落户常住人口平等享受城镇基本公共服务。培育发展县域经济,补齐基础设施和公共服务短板,使县城成为新型城镇化的重要载体。

这个政策当然看重的就是县城经济的低基数和潜力,将其当作新的增长点。但通过上面的对比,县域经济不仅无法成为“新的机会”,恐怕还在成为“财政负担”。前面我们对比的忻州市和新昌县,前者每年接收290亿净转移支付。至于全国,这笔钱在2023年达到了创记录的10万亿规模,占中央一般公共预算支出的比例高达72.38%。2023年,我国GDP为126万亿,而全国总税是18万亿。10万亿规模不仅巨大,且投入如逆水行舟,不进则退。

举个例子,我盈余8元,另外一人赤字10元,我向他转移8元,最后整体赤字2元,算基本维持。但如果我的盈余和他的盈余分别降低2元,看起来幅度不大,我盈余6元,他赤字12元,赤字规模马上增长300%,很多问题就会变得严峻。而我们现在面临的情况,不管是土地财政大幅萎缩、城投债到期和利息规模上涨,以及经济整体的压力,这个财政转移支付逆水行舟的游戏将变得危险。

这不仅是县域的问题,也会让经济发达省份”挑起大梁“,为维持转移支付水平开足马力。大家可能看到如上一期所说的社保缴纳基数上涨,减费降税规模缩减,也就是说,这会改变另外两个“城镇中国”在政府和社会间的分配,让每个人“感到寒意”。

通过上面的分析,你可以明显感受到一种“无法面面俱到”的无奈。保短期就业和保转移支付下支撑的财政分配方式,就是一种维持财富在政府和社会间划分的体系。这样会伤害民营经济、增加税费负担、伤害消费。而如果维持另一端,则会伤害县域多达2.5亿人的就业与社会福利支出。但这两者不可能有任何一边放弃,前者涉及社会的根本稳定,在我国,尤其县乡地区社会保障水平较低的背景下,转移支付是社会稳定的基石;而消费与民营经济又涉及社会的根本活力和增长,尤其在固定资产投资和外贸都面临困境的情况下,经济活力更加依赖于内需。

正是面临这个巨大的困境,我们才开始寄望于“颠覆性科技创新成果竞相涌现”,以寻求突破。但这又谈何容易?不管是生活在哪个“城镇中国”,不管你是什么职业,你的钱包,又将在这难以两全的张力下,面临什么样的改变?

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

评论功能已恢复开放,请理性发表高见!