2024年7月5日,一场由英国现首相苏纳克毅然发动的提前选举宣告结束。在这场丝毫没有出人意料的选举中,工党一举成为最大赢家,挽救了其2019年的灾难性的选举失败。

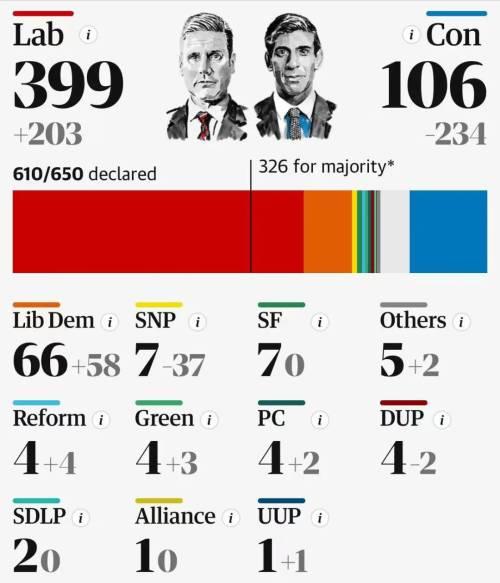

截止笔者写作前,英国下议院650个席位中仍有5个席位结果尚未公布,本次结果大局已定。工党一举增加了210个席位,达到了惊人的411席,距离三分之二只差二十余席,堪称工党建党以来的最大胜利。相反,在法拉奇领导的改革党势头强劲的情况下,保守党创下百年来最糟糕的选举记录,失去了整整249个席位,苏纳克因此宣布辞职。可以说苏纳克为了保守党能挽回败局而发动提前选举的赌博彻底失败。

工党的胜利不是左翼翻盘,而是英国加速右转

不少媒体将工党的胜选视为欧美日益右翼民粹化的逆流大书特书。特别是在法国国民阵线和特朗普都虎视眈眈的情况下,斯塔默所代表的温和路线胜出自然成为建制派的强心剂。笔者理解欧洲建制派对心理安慰的渴望,但毋庸置疑的是,本次选举恰恰证明欧美的右翼民粹势力正在进一步崛起。斯塔默的工党是本次选举最大的受益者,但法拉奇所领导的改革党才是这场比赛最大的胜利者。

为了支持这一观点,笔者将从以下几个方面进行论证。

第一,斯塔默的温和工党路线没有真正扩展工党的支持率。

2019年科尔宾带领英国工党选举的灾难性结果笔者已经有过论述。问题的关键在于科尔宾无法调和城市的进步学生与普遍支持脱欧的英格兰北部工人之间的矛盾。在这次选举之后,工党内部对科尔宾路线进行了全面清算。更靠近布莱尔新工党路线的斯塔默成为工党的新领袖。

在建制派媒体的叙事中,斯塔默的温和路线被认为是工党在下次选举中获胜的关键保障。尤其是考虑到斯塔默本人相对无趣的风格,政治路线的作用将进一步放大。但从本次选举结果看,工党在改变科尔宾路线之后,虽然提高了在中间阵营的支持率,但被其在左翼阵营的损失所抵消。

特别是由于斯塔默在巴以问题上更为主流的态度,使得大量少数族裔,特别是穆斯林群体对工党表示不满,拒绝投票。因此,与上次选举相比,工党的支持率也仅仅提升了1.6%,达到33.8%;上升的支持率主要集中在苏格兰地区(这也是苏格兰民族党本次惨败的原因)。

在这种情况下,笔者认为建制派媒体的叙述策略值得商榷。与其说工党赢得选举,倒不如说它自动成为保守派前所未有的大分裂的受益人。斯塔默的作用仅仅在于将工党的政治光谱重新向中间靠拢,从而将左边的选票让给其他政党或者个人。科尔宾本人以独立议员的身份当选是典型的例证。

换言之,如果没有这次大分裂,工党的议席甚至可能不会增加。两次选举的结果充分暴露了工党的困境。它似乎无法充分容纳党的两翼;无论向哪一边靠拢,都会损失在另一边的支持。这导致其总体支持率只能维持在30%多的状态。

第二,保守党的内部分裂主导了本次选举的结果。与工党相比,保守党的情况更为糟糕。保守党甚至连保持大体稳定这一点都做不到。在保守党内部,留欧派和脱欧派的矛盾一直十分突出。约翰逊在2019年巧妙利用时机,最大限度将两个团体联合起来,造就了保守党数十年来的最大胜利。问题是,约翰逊在因为丑闻下台的情况下指定了一位灾难性的继承人,也就是特拉斯。

作为典型的政治花瓶,特拉斯在担任外交大臣期间就错误百出,担任首相更是远远超出了她的能力水平。她在上台45天之后就黯然下台,严重损害了保守党的声誉(保守党的民调从此再也没有起来过)。特拉斯本人更是在本次大选中受到复数保守派候选人的挑战导致大量分票,最终以650票的差距输给工党候选人。

苏纳克作为温和路线代表取代了硬脱欧派系的特拉斯成为新任保守党领袖。这产生了两个严重的问题。一方面,苏纳克资历浅薄,在保守党内没有非常深厚的根基,他本人也不是魅力型领袖,缺乏动员选民的能力。唯一能避免苏纳克政府垮台的因素在于保守党单纯无法承受再换一次首相的代价。这注定苏纳克只能成为保守党的裱糊匠,带领保守党熬到下次选举。

另一方面,特拉斯本人虽然能力欠缺,但她所代表的硬脱欧势力确是实打实的政治集团。在苏纳克转向温和路线之后,硬脱欧派自然非常不满。甚至很多的硬脱欧派(比如英格兰北部的工人阶层)在2019年之前从未支持过保守党,这导致他们缺乏政党忠诚,非常容易再次改头换面,选择其他支持他们主张的政党。在本次选举中,约翰逊在2019年建立的选举联盟直接解体。

更为糟糕的是,一部分本属于保守党内部的硬脱欧派系也脱离保守党。保守党的投票率也从上次选举的43.7%下降了整整20个百分点。可以说,保守党在本次选举中失去了一半的支持者。

第三,法拉奇的改革党是本次选举最大的胜利者。单纯从席位上看,这种说法令人匪夷所思。毕竟改革党在本次选举中仅仅获得了四个席位。改革党的投票率给予了我们一个更准确的观察视角。在本次选举中,改革党以14.3%的投票数超越自由民主党,成为投票数仅次于工党和保守党的政党。改革党得票较高的地方几乎全部为2016年脱欧投票率较高的地方。这意味保守党所损失的选票绝大部分都属于脱欧派系,并基本都由改革党所接收。

更为重要的是,这意味法拉奇成功挑战了英国数百年来的两党制游戏。保守党再也无法将法拉奇所代表的力量视为无足轻重的边缘声音。恰恰相反,保守党正在忧虑的是,现在谁才是英国右翼的真正代表。虽然保守党以23.7%的投票数领先,这不意味保守党有信心在下次选举中能够投票超过改革党。

正如上世纪初工党取代自由党成为新的主要反对党一样,保守党是否会被改革党取代(或者吞并)才是最令建制派恐惧的事情。这并非危言耸听。法国共和党在过去几次选举的支持率变化更是说明这种取代可能会极为迅速。在不到十年中,国民阵线已经完全取代共和党成为了法国右翼的新主导力量。几乎已经没有人记得萨科齐在2012年代表共和党仅仅以三个百分点输掉与奥朗德的选举。现在法国人只会讨论谁在2027年和勒庞竞争成为法国总统。

类似的事情已经在整个西方世界上演。荷兰自由党和奥地利自由党也已经成为本国新的右翼最大势力。保守党完全有理由担忧,自己会不会成为下一个共和党(当然笔者本人觉得,更有可能的是前保守党人法拉奇吸收保守党借壳上市)。

一事无成无功无过的苏纳克下台,保守党该怎么办?

现在的问题是,为何英国工党会在在仅仅获得33.9%票数的情况下却获得将近三分之二的席位?这就和英国议会的选举制度,特别是英格兰的选举制度密切相关。这一制度没有对议员的得票数有明确要求,只要该名竞选人获得本选区最多票数的投票即可。

以本届选举中东北萨默塞特和汉纳姆选区为例,著名的英国硬脱欧派雅格·里斯-莫格代表保守党参选。这一选区也是总体上偏向于保守党的选区。然而在改革党候选人的分票(14.5%)下,雅格·里斯-莫格只获得了30.2%的选票。丹·诺里斯代表工党获得40.6%选票,成功当选该选区议员。这种情况也出现在本次选举中诸多保守派占优势的选区中。保守党和改革党的相互竞争,成为工党大面积当选的关键原因。

英格兰的选举制度变相巩固了英国的两党制度。或者更明确地说,它极度奖励团结度较高的大党,以及有特定地区优势的政党。这也是为何英国自由民主党的支持率只比上一届增加0.6%的情况下,一跃增加了63个席位;这也是为何苏格兰民主党支持率比上一届下降1.3%的情况下,损失38个席位。

除非能够像本次改革党一样成功分裂保守派的选票,否则小党很难有出头之日。英国绿党就是一个例子。英国绿党的全国支持率最近几年一直在5-6%之间,但它在议会中几乎没有自己的代表。原因很简单;绿党很难在某个选区中获得最多票。法拉奇自己的竞选历程更是活生生的写照。事实上本次选举是法拉奇第八次参加英国议会选举。他在前七次失败就是因为无法分裂保守派,难以获得最多票数。

再说说苏纳克。苏纳克在2015年第一次当选保守党议员,2019年就爬升到财政大臣的位置,并在2022年成为首相。这种火速晋升的路径背后是他对保守党内部控制力的缺乏。正如上文所说,保守党支持苏纳克内阁的最大原因就在于没有人愿意替代他承担不可避免的败选。苏纳克也清楚自己的定位,毕竟对一个成功的创业人士而言,政治可能不是他的全部。

苏纳克上台后,采用较为主流的经济政策安抚了被特拉斯吓坏的英国金融市场,暂时稳定住国内外的局面,但他能做的也仅仅是稳定局面。在一年内更换三个首相的打击下,保守党的民调一蹶不振。苏纳克本人相对技术官僚的作风也无法起到鼓舞人心的作用。

或者更准确地说,一开始所有的保守党人都知道这一点。包括苏纳克本人在内,保守党的唯一目的在于苟延残喘,为自己稍微争取一点喘息空间。这是苏纳克几乎在内政外交上几乎都没特别建树的深层原因。他唯一比较具有个人色彩的政策,即增强英国的人工智能研究,也缺乏实质性的进展。斯塔默和苏纳克最大的区别可能在于工党没有保守党14年执政包袱的束缚。一事无成,无功无过是对苏纳克准确但略带苛刻的评价。

作为两个世纪来最年轻的英国首相,他以西装革履的精英形象维系了保守党十四年执政的最后体面。但他确实不是保守党的救星,废墟后的保守党必然呼唤新的领导,苏纳克也明白这一点,并且迅速宣布辞职。现在唯一的问题是,在改革党的压力下,保守党究竟该怎么办?

欧洲整体右转已势不可挡

通过上文的分析,相信读者已经能够理解笔者为何认为法拉奇才是本次选举的最大胜利者。欧美右翼民粹主义的势力没有被削弱,反而正在不断突破曾经的限制,达到新的高峰。

在美国,这是特朗普与拜登民调之间越来越多的差距。在法国,这是国民阵线成为第一大党的重要动力。在德国,这是三党执政联盟日益不受欢迎的真实写照。在英国,这是法拉奇第一次成功动摇英国两党制的空前表现。

更不用谈已经由极右翼自由党主导的荷兰政府和在即将举行的奥地利选举中占据第一的极右翼奥地利自由党。欧美的极右翼民粹主义,或者用更为公正的说法,欧美的传统主义者和民族主义者,正凭借民众对过去数十年来新自由主义国际秩序的愤怒激发自己的政治力量。英国议会选举绝不是这股政治力量的终结。在欧美建制派的不断绝望中,曾经被他们抛到垃圾桶中的幽灵再次竖起了旗帜。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

评论功能已恢复开放,请理性发表高见!