近年来美国国内政治日渐呈现出种族、性别、地域三大矛盾的显著极化,除此之外,年龄阶段之间的政治倾向也开始呈现显著的撕裂化,体现在娱乐工业和流行文化上,呈现出类似60年代中后期嬉皮士年代的混乱局面。彼时,美国社会的传统保守价值观亦经受了一次巨大冲击,并造成了持续至今的深远影响。

并不意外的是,当时的美国文娱界,也深度介入政治,以最终获得诺贝尔文学奖的民谣歌手鲍勃·迪伦和最终当上总统的好莱坞演员里根,分别为两个对立阵营的代表人物。

在1968年那次,美国选民受够了社会乱象,用“红色横扫”把尼克松送进了白宫,随后虽然经历了卡特的短暂执政,但在1968-1992这24年间,只有卡特一个民主党籍总统,在任也仅有短短四年。此后比尔克林顿为代表的“新民主党”人和党内68一代及民权遗产切割,回归中左路线,再加上苏联解体带来的巨大“冷战红利”,民主党才焕发新生。

然而,随着“911“事件后美国深陷对外干涉泥潭,再加上2008年金融危机的巨大冲击,从奥巴马时代开始,美国社会开始出现重大的文化分裂,通常被称为"文化战争"。这一现象代表了美国社会内部深刻的意识形态分歧,涵盖了各种社会、政治和道德问题。

文化战争与美国的政治极化密切相关。它的特征是保守派和自由派意识形态之间的分歧日益加大,双方在各自的立场上越来越根深蒂固。从占领华尔街、茶党运动再到MAGA,美国社会的内部混乱在特朗普的第一任期即将结束时以“黑命贵“与“占领国会山“交叠的形式达到了爆发的顶点。

特别是最近十年间,社交媒体和数字技术创造出了常常强化现有信念和极化观点的回音室,使得这种文化战争的烈度演变为全面对抗。按照JD万斯的说法,这是有后代的人和没有后代的人之间的战争,民主党当权派是没有孩子,爱猫胜过爱人的一群家伙,他们的决策怎么会让社会的未来变好呢?在《蛮族与乡巴佬,谁能拯救新罗马》一文中,我们讨论了人口结构和DEI等因素对当代美国政治的影响,今天我们来聊聊核心家庭解体与社会资本衰退对当代美国政治的影响。

家庭解体与福利困局

《分化:1960-2010年美国白人生活实录》一书延续了90年代初经典著作《独自打保龄》中对美国社会公共生活衰退的观察,揭示了当代美国政治极化和民主党激进派主张近年遭到强烈反对的部分原因。社会资本的衰退可通过两个指标衡量:社会脱离和公民脱离。前者指人们不再加入运动俱乐部或退伍军人团体等,后者则指人们不再参与服务性团体或当地政治组织。

书中2004年的调查显示,下层白人聚居的小城费什敦社会脱离人口比例从20世纪70年代的63%上升到75%,公民脱离人口比例则从70年代的69%上升到82%。这一现象的关键因素之一是经济条件恶化导致的家庭解体。单亲父母既要努力养家糊口,又要关爱子女,难以抽出时间或精力参与社区活动。

《乡下人的悲歌》剧照

"黑人没有爸爸"不仅是一个网络梗,更是残酷的现实。美国统计局数据显示,2021年全美有近1850万儿童在无父环境中成长。2016年的人口普查显示,25%的美国未成年人家中没有父亲。2019年的调查显示,38%的非裔儿童与已婚父母同住,而白人和亚裔儿童的这一比例分别为77%和88%。另一份数据显示,1950年美国43%的家庭是有孩子的已婚夫妻,到2010年这一比例降至20%。

哈佛大学教授罗伯特·帕特南在《我们的孩子》一书中指出,美国单亲家庭比例最高的地区往往也是社会流动性最低的地区。家庭破裂很大程度上源于经济困境,"上一代的贫穷导致家庭解体,而家庭解体又造成下一代的贫穷。无论如何,家庭都是关乎全局的重要因素。单亲父母越多,社会流动性就越低。"

与此同时,美国儿童生活在大家庭中的可能性远低于其他国家:仅8%的美国儿童与其他亲属同住,而全球这一比例为38%。

帕特南观察到,对社会底层男性而言,婚前性行为和非婚生育的污名已消失,奉子成婚的社会规范也成为过去,因此生育和婚姻间的紧密联系已经瓦解。而对受过高等教育的女性来说,便捷可靠的避孕手段和唾手可得的职业机会使推迟生育不仅可行,还成为理想的人生规划。

教育程度低的下层阶级日益贫困,经济前景越发黯淡——工作不稳定,相对收入持续下滑,使他们难以建立和维持传统婚姻模式。经济状况不佳的女性开始自危,在这个社会经济阶层中,越来越多的女性不愿与无法提供经济保障的男性结婚。只有在伴侣已获得稳定经济保障后才结婚,似乎成了婚姻成功的必由之路。

但对贫困女性而言,经济安全往往遥不可及,只有那些情感坚定、财务稳定的男性才愿意担当父亲角色。五十年代以后,女性不结婚也能活得充实:劳动市场为她们提供了经济独立的机会,福利救济为收入设置了下限;避孕药使她们在性生活中无需担心意外怀孕,非婚生子得到社会宽容,使单身女性也可以生养孩子;未受过大学教育的男性失去经济优势,减少了婚姻对女性的经济助益。

因此,在长期婚姻之外当母亲、养育孩子变得更加可行且有吸引力。女权主义者希望维护女性选择这条道路的自由,认为提倡婚姻的运动试图重申男性对女性生活的控制权、抑制女性的自主权。虽然单身母亲的生活可能不易,但已不像过去那样艰难。与其提倡婚姻,不如为单亲家庭提供更多的收入补贴、托儿服务选择和灵活的工作环境,以最大限度地减少不利因素。

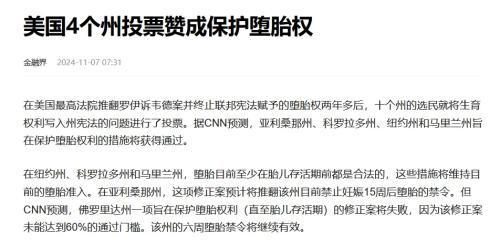

美国沸沸扬扬的堕胎权之争,实际上也反映了这种经济差别待遇。在家庭政策讨论中,自由派指责保守派将男主外女主内的家庭模式置于其他模式之上,而保守派则指责自由派所谓平等支持所有家庭的措施实际上对男主外女主内的家庭不公平。

由于社会传统和政府政策对单身母亲并不友善,即便是要求政府积极、平等地援助所有家庭的自由派,早期也主张留在家里照看孩子的女性不能领取代金券和补贴。直到1996年福利改革法要求低收入单身母亲就业,自由派才开始承认父母留在家里照看孩子的权利。

另一方面,美国现行的社会保障法维护男主外女主内的家庭模式,大部分福利项目鼓励女性结婚、男性养家。例如,社会保障金和失业补偿金都默认受益人是男性,全职主妇只有结婚后才有资格领取社会保障金,且不能领取失业补偿金。所得税制度也鼓励男主外女主内家庭,而不鼓励双收入家庭。

如果一个男子收入5万美元、一个女子没有收入,他们婚后的税负会比单身时少;但如果该男子和女子各自收入2.5万美元,婚后的税负反而会比单身时多。结果,"无孩爱猫女"的文化程度、经济地位和社会权利均显著优于早早步入婚姻的家庭女性,这反而形成了一种性别内部的反向歧视。

“去制造业”与“女左男右”

本世纪初,罗纳德·英格里哈特和皮帕·诺里斯提出了两性分歧的“发展理论”,他们认为,后工业化时代的经济发展和现代性别投票差距的出现之间存在着内在关系。“外包资本主义”将苦活累活转移,使得更多有利于女性的服务业工作岗位出现,产生了相对繁荣,促进了“后物质”政治的流行——

这是一种将人身自由、自我表达和性别平等问题优先于人身和物质安全问题的政治取向。大量女性成为了劳动力,这增加了她们对工会运动的参与,以及她们对社会福利服务供给的总体关注——社会福利能让她们更好地兼顾养家糊口的事业和照料家庭的双重负担。

美国国家经济研究局(NBER)曾经发表了一篇论文《当工作消失:制造业衰退和年轻男性婚姻市场价值的下降》,指出美国制造业过去提供男性大量工作机会与稳定收入,是中产阶级的主力。全球化与自动化导致工厂外移,上千万职务消失,改变美国政治与“婚姻市场”状态。国际经贸竞争导致美国婚姻市场“有资格结婚”的男性减少,连带影响生育率和育儿环境。经贸冲击让男人收入减低,婚姻价值也降低,这对在劳动市场处于不利地位的男性带来负面影响。

有趣的是,这篇文章发表在特朗普首次当选之后的2017年,当时67%高中教育以下白种男性的选票给了特朗普,表达愤怨与不满。

另一个产生政治变量的因素是文化流变。2009年,美国未婚妇女人数首次超过已婚妇女人数。如今,美国的年轻女性不仅单身率高前所未有的高,她们对异性恋的兴趣也前所未有的低。支持民主党的数据科学家大卫·索尔(David Shor)对外表示,他的调查数据中,25岁以下的美国女性约30%为LGBT;而在60岁以上的女性群体中,这个数字还不到5%。

与之相对,国际研究机构Glocalities发布的一项调查显示,从2014年到2024年,全美最保守的群体从55-65岁的年长男性变为了18-24岁的年轻男性。他们强调男子气概、反对堕胎权、敌视多元社会,并仇视女权运动。皮尤研究中心发现,截至2022年,近一半年轻人都是单身,男性单身率高达63%。失去女性的陪伴,男性更容易面临孤独的问题。同时,男性自杀率在过去十年飙升,2022年已经达到女性的4倍。

也正是因为如此,2024年特朗普的选举策略中充满了“男子气概”,Spotify上收听量最高的五个播客中的三个节目都有特朗普的身影,包括《乔·罗根体验》、《肖恩·瑞安秀》和《与西奥·冯共度的这个周末》,而年轻男性是这些节目的主力受众。

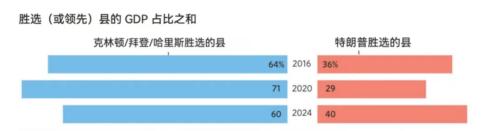

美联社在选后民调的结果显示,特朗普在18至29岁的男性中获得了超过半数的支持,44%的年轻拉美裔男性支持特朗普,大约30%的45岁以下黑人男性选择了特朗普,这一比例几乎是他在2020年得到的两倍。反之,只有大约十分之一的女性认为选出女性总统是她们投票的首要因素,四成女性表示这根本不是投票动机。黑人女性是最支持选出首位女性总统的群体,大约三分之一表示这是她们选择投票的主要因素。

那些认为过去四年处境变差的人显著更大比例给特朗普投票,家庭经济变得更差(80%)、受到通货膨胀影响(73%),认为国家经济有问题的(69%),他们希望特朗普的激进“再工业化”政策能够改善美国中下层的经济状况。美国的未婚女性往往更倾向于支持民主党,而已婚有子女的女性则可能更倾向于支持共和党。许多保守派女性认为,全国性的跨性别权利运动侵犯了她们为孩子做决定的权力。

一些人还主张,特朗普支持由父母而不是政府来决定儿童是否接种疫苗。她们认为,特朗普打击边境走私活动将防止孩子接触到芬太尼,即使这些走私者大多是美国公民而不是合法入境的移民。她们还指出,日常必需消费品价格的上涨是对那些努力养家糊口的女性的侮辱,认为特朗普可以采取措施防止这种情况的发生。基于这些立场,2024年美国选举中的民意调查结果显示,已婚男性中59%,已婚女性中50%支持特朗普也就不足为奇了。

身份政治敌不过阶级政治

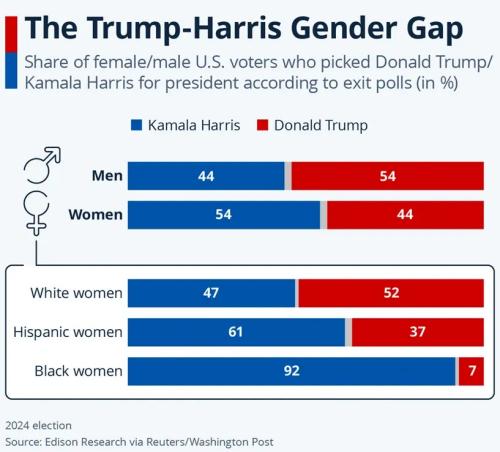

回溯到20世纪90年代初期,两党在美国农村地区几乎不分伯仲。然而,到了2024年,共和党在农村县域的支持率领先了40个百分点。同时,在过去三十年间,民主党在城市地区的优势在20%到30%之间波动。

有趣的是,《华尔街日报》进行了一项分析,比较了白领和蓝领工作比例不同的县域的选票流动情况。结果表明,特朗普在白领工作比例较高的县失去选票份额的可能性要大得多,而在以蓝领为主的县则情况截然不同。

尽管民主党关注不平等、社会性议题与歧视问题,并且统计数据表明自2020年以来不平等有所下降,但他们未能触及相对处于不利地位的美国人。最终结果是,如果将选民地图映射到美国经济版图,民主党在产生美国大部分GDP的县域占据主导地位,无论是在他们获胜的2020年还是在失利的2016年和2024年,都是如此。

有趣的是,“种族主义法西斯分子”特朗普提名古巴裔卢比奥当国务卿,印度裔维维克·拉马斯瓦米和南非裔马斯克搭档政府效率部,任命了美国历史上首位女性白宫幕僚长苏西·怀尔斯,提名了美国历史上首位印度教萨摩亚裔女性国家情报总监图尔西·加巴德,其班底多元化程度也颇可观。但与民主党为了多元而多元不同的点在于,这是“MAGA统一战线”的结果。而其更深层次的原因是美国人口结构不可逆转的多元化趋势。

根据乔治梅森大学政策与政府学院院长马克·罗泽尔在演讲中指出的数据,目前美国的100%人口增长都来自于少数族裔人口的增长。到2045年,少数族裔将成为美国人口的主体。目前,美国有7个州的白人属于少数族裔,还有10个州里的白人占总人口比例不到60%。这意味着,几年之后,这些州可能都会成为少数族裔占主体的州。

佐治亚州已经成为少数族裔占主体的州,夏威夷长期以来都是亚裔人口为主。得克萨斯州、内华达州与加州等也都是少数族裔占主体的州。20年前,白人占美国人口的70%;但到了2020年,这一比例下降到了60%。尤其在2019年,60岁以下人口中白人已经成为少数。这反映了一种代际更替的趋势。

根据最近一次人口普查(2010-2020年),18岁以下的人群中,绝大部分已经不再是白人,其中约一半是拉美裔。数据显示,在2018年,拉美裔人口中人数最多的年龄是11岁,而白人中人数最多的年龄是58岁。这意味着,未来的趋势显示拉美裔将会成为人口增长的主要推动力,这将在选举和政治中产生影响。

拉美裔选民在2012年总统大选中占所有投票选民的10%。到2020年,拉美裔首次成为少数族裔中投票最多的群体,超过了非裔美国人。传统上,拉美裔偏向民主党,但2024年的出口民调显示,特朗普获得了共和党候选人2004年以来在拉丁裔选民中最高的45%选票,其中男性支持率大幅拉升33个百分点。

美国共和党的年轻男性选民被描述为坚信所谓的“美国主义”,这是一种基于美国身份的民族主义。根据JD万斯的说法,“文化斗争也是一场阶级斗争。……左派不仅仅是在批评我们的国家、不仅仅是在让我们为自己的过往而感到羞耻,他们更是在试图夺走我们的每一丝对国家的自豪,以及国家存续的意义——这两者唇齿相依,唇亡齿寒。对于那些中产阶级和工人阶级家庭的孩子来说,如果你不说正确的东西、如果你不采用正确的词汇,你就是在政治生活里不受欢迎的人。”

万斯的言论很能代表美国保守派的担忧,他们认为当人们没有对国家的未来做出任何生理上的承诺时,这将事关政治行动,甚至与国家的未来密切相关。“仅仅围绕着没有孩子的成年人,究竟什么样的社会才能建立起整个文明、信息流、国家的领袖、政治与政府、企业?这是历史上从未有过的事情,也是世界历史上的新事。这是一件不好、更不健康的事情。一个有着孩子的国家,是一个健康而值得生活于此的国家。我们不是精神病人,我们也不想生活在一个充斥着疯子的国家里,所以我们关心孩子。”

也正是由于如此的共鸣,痛斥“觉醒病毒”杀了自己的儿子的“美国煮肘”、生子狂魔马斯克才会大力支持共和党,一跃而成“第一哥们(First Buddy)”吧。

冷战结束后,中国社会的发展,本质就是追赶现代化,其目标榜样往往是西方发达国家。国人也经常以摸着石头过河自诩。随着中国社会现代化的飞跃,在很多技术与发展层面事实上已经超过了西方发展水平。到今天,人们还能从西方社会汲取借鉴的先进部分已经不多了,更多步入后现代的深刻教训。

眼下发生在美国的身份政治与文化战争,也可以说是美国这个老大帝国最后能言传身教给我们的东西了,值得我们深入观察与思考一番。

最后,我问了一下ChatGpt,这是它给我的回答,像哈里斯的超能力一样,索然无味。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫