01

最近几天,处于抗疫一线的西安连续传出令人感到既痛心又愤怒的消息。

迄今为止,至少发生了两起由于人为耽误就医而导致的死亡事件,这些悲剧性的事件玷污了西安广大干部群众和医务人员为战胜疫情而进行的艰苦努力,也让西安这座千年古城蒙羞。

对这些事件略加分析,我们就会发现手段和目标之间出现了系统性的倒置和异化——制定严厉的防控措施原本是为了保护人民的生命健康,但是,当机械地、教条性地执行这些防控措施已经直接威胁到孕妇和病人的生命时,却没有人敢于、愿意按照这些防控措施的本意(即“保护人民的生命健康”)来打破这些措施,果断决定抢救孕妇和收治危在旦夕的病人。

出现这样的情况,主要的原因有两条:

第一,在这个链条上每一个有权做出决定的人,都是冷漠的利己主义者,连“人命关天”这样最基本的人道情怀都没有,他们首先考虑的是如何撇清自己的责任,确保自己不受损失;

第二,从更深层次考虑,这也和一个时期以来,上级在对下级和基层问责时,采取不问青红皂白的惩办主义、甩锅主义有关。这导致一线官员也把推卸责任作为全部行为的基本出发点,你甩锅,我也甩锅,能躲则躲、能藏则藏,反而使情况变得更糟。

问责应该实事求是,一是一,二是二,不应该是葫芦僧判断葫芦案;问责不应该以惩办干部为目标,而应该以总结教训、改进制度、教育干部为目标。

西安的问题,是多年不讲唯物辩证法,唯心主义和唯意志论盛行,多年不讲实事求是,不发动群众进行整风的必然结果。

疫情会结束,但对多年积弊的反思不能结束,希望西安经过这次抗疫斗争的洗礼,能够焕然一新。

02

这两天,西安围城中发出的“长安十日志”引起了争议。

和方方的“日记”相比,江雪的“十日志”是有进步的,至少不是像方方那样坐在暖气烧得有点过热的大客厅中,把道听途说的东西作为亲历亲见蓄意误导读者。

但坦率地说,我同样不喜欢“十日志”。原因就在于,江雪的笔下也散发着浓浓的失败主义情绪,她用一种伤感的、自怜自艾的悲叹,消解正在进行中的悲壮的西安抗疫的意义。

江雪采取的手法,和龙应台在《大江大河1949》中,用所谓“小人物”的命运消解解放战争的意义是完全一样的。

龙应台不愿意面对并且刻意回避的问题是,没有解放战争,“小人物”的命运只会更糟。而随着解放战争的胜利和新中国的成立,亿万“小人物”翻身做了主人,他们分得了土地,获得了前所未有的尊严与保障,物质生活水平大大改善,人均寿命也大大提高了。

现在,西安就是前线。

一个身处前线的媒体人,究竟应该是为“西安保卫战”的胜利鼓与呼?还是站在一个旁观者的立场,用一种听上去似乎悲天悯人的调子,质疑战斗的意义?

我想,答案应该是不言而喻的。

江雪在“十日志”的结尾写道,“每一个人的死亡就是所有人的死亡。”

这是什么意思?

“一个人的死亡”就是一个人的死亡,怎么能够等同于“所有人的死亡”?

如果“一个人的死亡就是所有人的死亡”,那么西安继续抗疫还有意义吗?

“西安保卫战”之目的为了拯救“所有人”,使“所有人”获得免于被新冠病毒夺去生命的自由!

这才是最重要的。

江雪最后说,“病毒没有在这城市带走生命,但别的,却真有可能。”

这就更加令人感到匪夷所思了。

既然病毒如此善良并且无害,我们停止对病毒的围堵,让它肆意流窜如何?难道一定要像印度那样当街烧尸体,你们才会感到满意吗?

迄今为止,“病毒没有在这城市带走生命”正是西安此次抗疫所取得的最值得肯定的成就,这应该得到认可而不应该被讽刺。

“但别的,却真有可能”中的“别的”,江雪指的是什么,我无意揣测,希望她不是指“西安保卫战”本身。

针对围绕江雪“十日志”产生的争论,一位西安市民这样这样写道——

“我妹从我们县城来西安支援,做核酸。她们不怕吗?她们很怕,我妹来西安前哭了。可是她是一名医护人员,她是党员啊,她来到西安做核酸,很忙很辛苦,早上早早起床一直忙到晚上,有时凌晨两点才睡觉。可是有人偏偏不做核酸啊,有人偏偏对医护人员挑三拣四啊……志愿者都是一些热血儿郎,他们为什么?他们不就是希望西安尽快好起来?可是有人偏偏翻栏杆,有人偏偏偷跑出去,万一翻栏杆的那个人就是感染者,万一买馍的那个男生就是感染者,这给西安人将会带来什么?”

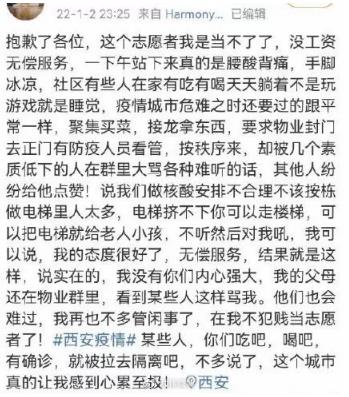

截图是一位深感疲惫的志愿者的心声——

这也是西安人的声音,我们也应该听一听。

中国工程院院士钟南山昨天表示,西安此轮疫情的拐点应该已经出现,最高的时候是一天172例确诊病例,昨天是63例,一直在往下降。因为西安采取了极严格的防控措施,现在看是奏效的。

曙光已现,希望西安早日摆脱疫情。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“高度一万五千米”,授权红歌会网发布】

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

wb严衡56266471633年前•河北省5814回复 审核中..

wb严衡56266471633年前•河北省5814回复 审核中..  蒋真力3年前•北京市4315回复 审核中..

蒋真力3年前•北京市4315回复 审核中..  粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫