1

杜雪儿,你可能不认识这个人,她确实不算顶流。

近日北京法院消息:身为“福禄寿乐队”成员的她,因犯走私毒品罪被判刑。

比较吊诡、也是引起群众热议的是对她的处理:有期徒刑一年,罚金一万元,刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,“羁押一日折抵刑期一日”,即自2021年1月29日起至2022年1月28日止。

福禄寿FloruitShow是一支成立于2018年9月的中国内地独立乐队,由键盘/主唱豆豆(杜冰儿)、竖琴/吉他捏捏(杜雪儿)以及电子/打击乐咪咪(杜飞儿)三位成员组成。

据说她们是三胞胎,不过这不重要。

杜雪儿是在2021年1月4日通过微信联系境外卖家,从美国购买并邮寄入境的毒品,在购买的聊天中她会用“裙子”的表情来指代这类物品。

可以得知,杜雪儿的不在其团队的时期是2021.1.29-2022.1.28,但是在她不在的这段时期乐队却在过去一年仍进行着各种表演及活动,并找了一个借口说是成员的身体不适,同时一些歌曲的宣传都是三人共同出境。

更牛的是,在2021年杜雪儿服刑期间福禄寿乐队至少发行了四张单曲EP,试问这些歌曲以及专辑是怎么录制和发行的?

这明显是经纪公司拿她们的NC粉当韭菜。

在庭审过程中,杜雪儿方曾辩称:“其不知道所购买的物品为毒品,也不知道邮件来自于境外。”

对于是否有犯罪故意的判断,北京京师(成都)律师事务所刑事部主任吴俊就有认为:“任何的一个犯罪都必须要具有主观的故意和客观的行为。”

根据两高一部《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定,可以从嫌疑人的客观行为来推定其是否主观明知。

根据判决书认定的事实,杜雪儿曾和多人讨论过“LSD”(毒品“邮票”),并通过国外网站了解到其能作用于人的大脑,又规避国家管制通过网络从境外购买“LSD”。

杜雪儿作为所谓“艺人”,接受过专门的禁毒警示教育等情况,能够认定杜雪儿对其购买的“LSD”是毒品具有明确认识。

而其查询跟踪境外邮件的物流信息、在家中签收与其姓名不符的邮件等行为、采取高度隐蔽的方式交接毒品——这都明显违背了合法物品惯常交接方式,也能印证其主观上对所接收的邮件性质是有明确认识的。

“LSD”即邮票,在大多数国家都属于管制品,杜雪儿对此具有“高度的警惕性”,在微信聊天中她会使用“咖啡”“真咖啡”“假咖啡”“邮票”“集邮”等词,代替其他违禁品和“LSD”,这根本没法洗。

2

杜雪儿一案,让“邮票”这种新型毒品被更多人了解,这种图案多样、颜色丰富、拇指指甲大小的毒品,就像一张薄薄的纸片,却拥有危害甚大的毒性。

“邮票”成分为麦角二乙胺,是一种强烈的半人工致幻剂。

每张“邮票”含有30至50微克的致幻剂,只需要吸入100微克迷幻剂,吸食者就会在视觉、听觉和记忆上产生幻觉,并出现急性精神分裂。

这种新毒品在我国属于第三代,案发率比重还不高,但滥用情况有越来越严重的趋势,尤其是在年轻群体中。

第三代毒品与前两代毒品一样具有较强的成瘾性,作用于人体中枢神经引发兴奋、致幻等,大剂量服用与毒品无异。

除了“邮票”之外,新型毒品中还有“糖”(摇头丸)、大麻巧克力、可乐、奶茶等各种形式的新型毒品。

根据《2020年中国毒情形势报告》,截至2020年底,全国现有吸毒人员180.1万名。其中,新精神活性物质滥用时有发现,花样不断翻新,包装形态不断变化,有的甚至伪装成食品饮料,出现“毒邮票”、“毒糖果”、“毒奶茶”,极具伪装性、隐蔽性、诱惑性。

由此引申出一个讨论良久的话题:公众人物、明星艺人吸毒,为什么必须零容忍。

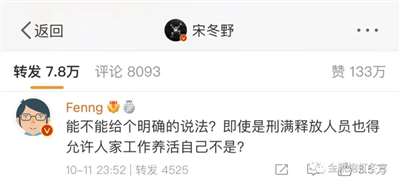

比如去年10月的宋冬野,这个B就不止一次试探和挑战公众底线。

2017年时的某草莓音乐节,宋冬野就悄咪咪地触摸红线,结果被共青团中央揪着耳朵打脸,乖了一段时间。

结果去年又来,甚至不再悄咪咪了,干脆直接发文裹挟粉丝以逼宫。

就示范效应而言,如果在2021年开了宋冬野、杜雪儿等口子,那么之前所有的“行业威慑”都会灰飞烟灭、前功尽弃。

今后所有劣迹艺人都会以宋冬野、杜雪儿等为案例,逼迫作品上新所在的平台、逼迫线下演出所在地的主管部门,层层让步。

今天是小打小闹的音乐节,明天是几万人聚众的演唱会;今天是吸毒的艺人,明天是出轨群P淫乱的艺人,后天是侮辱烈士、搞历史虚无主义的艺人……

总之所有的“劣迹”都可以被冲淡和原谅,就因为他们是“艺人”。

什么是“艺人”?一方面可以打着风花雪月的资产阶级招牌,给自己极尽粉饰;另一方面可以凭着胯下无脑粉丝数量多,行饭圈闹事之法宝。

而前文所说的来之不易的“行业威慑”,则是十年近百名缉毒警用生命换来的禁毒成果,就这么付诸东流吗?

3

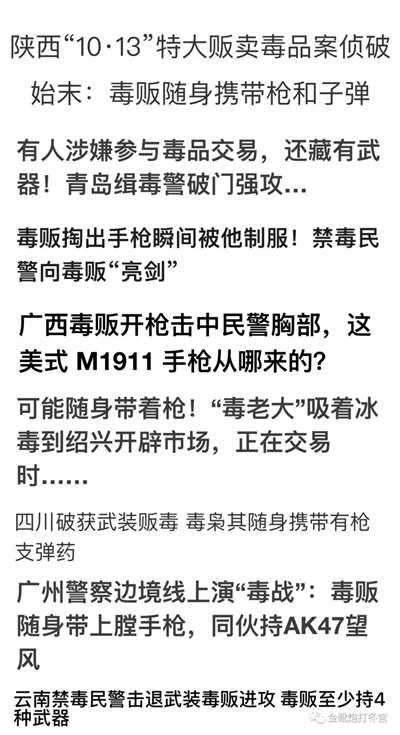

为什么每次遇到这种事我们都会不厌其烦地强调「缉毒警」这个特殊警种的付出牺牲,就是因为禁毒工作相比于其他警事维稳工作,确实太特殊!

扒手被捕,出狱后可再偷;奸者被捕,出狱后可再淫。

唯独贩毒者,一旦吃了牢饭,要么贩毒数量巨大而死刑,否则出狱后他根本不可能再重回“圈子”——因为他吃过警察的饭、有了“白道污点”,毒圈不会再给他信任,过往所有的人脉、网络、货源、渠道,全部都会将其排挤出去。

等于是,黑白两道都混不下去。

甚至很多毒贩落网,其旧部和同伙会把触手伸进警府内部,赶在他开口受审之前将其灭口(毒贩行贿是不计成本的,所以缉毒系统的反腐工作同样艰巨)。

这就是为什么毒贩都会随身携带军火、遇到缉毒警时不惜舍命火拼也绝不可被抓进局子,这是每一个毒贩心中的铁律。

古今中外,规模巨大的贩毒集团无一例外全部也同时是军火贩卖集团。

这也就是为什么,缉毒警是所有警种里最危险的。

他们的对手全是一帮六亲不认、杀红眼的亡命徒。

一旦发现自己暴露,缉毒警在他们眼里就必须是要碎尸万段、置之于死地的「敌人」。

可以去查阅,那些被毒贩“俘虏”的缉毒警,在毒贩手里都是遭遇何等反人类、惨烈的下场……

我们中国人是吸着鸦片步入近代社会的,我们的男人曾经为了一盒粉而甘当汉奸,我们的女人曾经为了一支烟而沦为妓女。

毒品,从来就是辅助军事侵略、控制殖民地民众、搜刮掠夺殖民地财富的利器。

1906年6月,日本在大连设立过“关东州鸦片总局”,规定“关东州内所有鸦片贩卖事宜,专归其办售”,并在金州、普兰店、貔子窝等地设立分局。

日本人当时还允许大连居民吸食鸦片和从事鸦片经营活动,但鸦片原料的进货和鸦片产品的生产和流通,必须经日本人自己的鸦片总局统一办理,除此之外均为犯法,格杀勿论!

还需要多说什么?

很多事情都可以忍、都可以讨论,唯独吸毒,零容忍。

根据公开数据,近五年来已有超过30名缉毒警或公安民警在打击毒品犯罪中牺牲,有1406名民警光荣负伤,伤亡比例是所有警种里最高的!

这还不包括那些伤亡比例同样可怕的缉毒犬。

同样是狗,有的狗狗经过强行杂交配种,生来便相貌可爱、登堂入室成为小布尔乔亚们的宠物;而有的狗,生来就活在枪林弹雨里,伴着缉毒警守卫着亿万国人。

娱乐圈这些毒B,随时在筹划着复出捞金,敢问那些很多连尸骨都寻不到的缉毒警,他们的生命还能再来一次吗?

不要动不动就拿“不讲人性”的帽子去扣共产党,党不是不讲人性、不通情理,而是党必须要为多数人的福祉负责,而不是为少数人的特殊自由徇私。

“讲人性”,如若给宋冬野们之少数人“讲人性”,那么更多的人可能连性命都没了。

宋冬野、杜雪儿及其孝子们,包括一帮各怀鬼胎拿宋冬野当枪使(表面声援宋冬野、实际心怀小九九)的杂碎们,你们跟党、跟人民群众“讲人性”,在我看来完全就是“欺负死人不能说话”。

那些逝去的警察没法发声了,他们的家人同样迫于压力没有胆量说话,所以话筒就让给了你们以及不计其数的艺人粉丝们,步步蚕食、步步逼近、直至把话语权抢走?

不好意思,缉毒警们不能发声了,我们这些老百姓替他们说话!

宋冬野们,口口声声说自己并不想大把大把赚,只是想“混口饭吃”……然而,谁不给你饭吃了?

你做幕后不可以?给人写歌不挂名不可以?这难道不算依然在发你音乐的光、发你音乐的热?

怎么就不满意?怎么就非得登台捞钱?

一口一个“我只想混口饭吃而已”,结果你真让他们只能“混口饭吃”时,他们就急了,暴怒得恨不得杀了你,然后再抱着吉他、无病呻吟矫揉造作地来一曲:“都是这个世界的错……这个世界会好吗……”

啊呸!

大老爷们,男人一点,别动不动气急败坏就骂街。

4

柯震东一直在隐隐闹着复出,房祖名一直在借着他爹的资源暗暗冒头,宋冬野们更是从未被完全封杀,还有许许多多依仗着家室背景、背后资本和庞大粉丝撑腰的涉毒艺人,都在观望着、跃跃欲试着……

宋冬野和杜雪儿,就是他们的大旗。

前者是典型的粉丝体量大、作品路人缘广泛,后者则是典型的「家室背景」护体。

此前我在写曲婉婷母亲大行国资私有化、用贪腐资金供女儿学艺的文章中就有一笔带过:

杜雪儿,她的家室同样“强大”。

杜雪儿的母亲杜明明,是前新华社广东分社任社长、《光明日报》总编辑、《南方日报》副总编辑。

而她的爷爷能量更巨:杜导正,山西定襄人,早在1937年就加入中国共产党,当时他参加了“蒋村脱离生产武装抗日自卫队”,之后被薄一波同志领导下的抗日战争动员委员会吸收,成了定襄县第二区动委会的工作员。

此后任繁峙县、雁北专区青年抗日救国会主任,中共应县县委民运部部长,新华通讯社解放军第二十兵团分社副社长。

建国后,杜导正历任新华社河北分社、广东分社社长,《羊城晚报》总编辑,新华社国内部主任,《光明日报》总编辑,新闻出版署署长,是第七届全国人大代表。

这就给这桩杜雪儿案增添了别样的味道。

5

杜导正同志的政治履历、思想经历和从政中后期的信仰转变非常剧烈,是党史上比较典型的那一波“思想剧烈变动”的同志。

早年,在抗日战争时期他到晋察冀中央局党校学习,在那里逐字逐句学习了少奇同志的《论共产党员的修养》。

抗战胜利后,因受到周小舟同志的赏识提携,被分配到新华社北平平郊支社,任采访科长;后在解放战争中又担任《晋察冀日报》的记者、编辑、随军记者,在战地采访中写下了不少战地通讯。

建国后,杜导正告别部队,来到新华社华北总分社工作,后到新华社河北分社担任社长。

1959年,杜导正被批判为右倾机会主义分子,一年后中共广东省委对他做出书面处分决定:“兹定杜导正同志为党内右倾机会主义分子,撤销党内外一切职务,另行分配工作。”

然后,杜导正被下放到暨南大学筹办新闻专业,几个月后又被下放到新会县农村,劳动了半年,接受群众的再教育。

1962年2月,中央七千人大会以后,省委副秘书长陈越平、文教部长梁嘉代表省委找他谈话,杜导正得到彻底平反,恢复了新华社广东分社社长的职务。

应该来说,党对他的教育是充分而深刻的,既没有任由“假麻子”对他进行肉体伤害,也没有放弃对他的思想改造,始终拿他当一位可塑之才,始终希望他能够坚定对人民群众的信仰、对社会主义公有制与马克思主义新闻观的坚持。

但是历史和人心的走向往往并不遂愿。

被下放的那段经历对杜导正的影响是巨大的,严重的挫伤了他的“精英感”。

1977年夏天,他从广州调回新华总社,五年后也就是1982年,他正式被调到到《光明日报》工作。

也正是在《光明日报》工作的几年间,他几乎完整参与了那一时期轰轰烈烈的「论战」,成为了新一届崇尚改革开放战略的班子阵营中重要的“笔杆子”。

这,也为他日后担任著名的右翼反共刊物——后来在2016年被取缔——的《XX春秋》的社长,奠定了理论与组织基础。

可以说,《XX春秋》这本杂志一定程度上正是在杜导正领导下开始了震荡性转变,完全告别了薄一波任名誉会长、周谷城任第一任会长、程思远任第二任会长、魏巍任副会长、李运昌和李力安任顾问时的左翼风范,彻底在世纪之交走向了歧途。

多的我也不想谈,放个新闻截图,同志们自品:

跋

“全党同志特别是各级领导干部都要牢记党章中的规定:党除了工人阶级和最广大人民群众的利益,没有自己特殊的利益。”

“如果有了自己的私利,那就什么事情都能干出来。”

“党内不能存在形形色色的政治利益集团,也不能存在党内同党外相互勾结、权钱交易的政治利益集团。”

“党中央坚定不移反对腐败,就是要防范和清除这种非法利益关系对党内政治生活的影响,恢复党的良好政治生态,而这项工作做得越早、越坚决、越彻底就越好。”

—— 在党的十八届五中全会第二次全体会议上的讲话,2015年10月29日。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴炮打冬宫”,授权红歌会网发布】

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

汗珠2年前•河南省30回复 审核中..

汗珠2年前•河南省30回复 审核中..  粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫