【导读】近期,电视剧《底线》火遍全国,人们对法院运作有了更多了解。不过,光鲜亮丽的银屏背后,我国基层法院的现状也亟待关注。例如,基层法官超负荷工作、“案多人少”等问题,就困扰着基层法院。如何理解这一现实矛盾?

本文以美国、日本为比较案例,指出我国法院“人案矛盾”与其他国家的共性和差异。研究发现,无论是法官人均立案量,还是结案量,近年来我国法官的案件量确实大幅攀升,但并不比美国和日本多,我国法官人均案件量与其他很多国家相比也较低,因而“案多人少”的矛盾尚未达到美国、日本的严重程度。不过,由于我国法院有独特的定位、法官有独特的角色要求,法官们工作时间长、负荷大成为普遍现象。作者指出,我国法官有两种角色:社会工程师和裁判员。作为“社会工程师”,法官还需要承担不少审判之外的工作,而案件量的地方差异性也非常大,越是中西部地区与相对不发达地区,法官参与社会治理的事务越多,越是基层法官,在民事案件中需要处理的家庭纠纷也越多。

在解决法院司法能力危机方面,作为全球先行者的美国没能对其法院系统进行大刀阔斧的结构性改革,而是通过不断增加法官职数和其他人力资源来舒缓困难;日本则既有宏大的结构性改革,也在提升法官质量和数量上做了大量投入。针对我国的情况,作者认为,精准测算全国法院法官的工作量及其不均衡分布,是解决“案多人少”和缓解司法能力危机的科学前提,而如何减免“案件量”之外的工作量,也是需要认真对待的务实问题。

本文原载《社会科学辑刊》2022年第5期,原题为《法院“案多人少”的跨国比较——对美国、日本和中国的实证分析》。仅代表作者观点,供诸君参考。

法院“案多人少”的跨国比较

——对美国、日本和中国的实证分析

引论:法院“案多人少”的全球之忧

近年来,中国法院的诉讼案件量持续上升,先后几任最高院院长在每年全国“两会”工作报告中,都明确提到法院系统“案多人少”和法官工作负荷重的问题。当然,从全球范围看,中国法院系统所遇到的“人案矛盾”和工作压力挑战,并不是个例。

多年来,美国法院系统更是“案多人少”的重灾区。在20世纪下半叶,该问题尤为突出。曾有美国联邦上诉法院的法官如此描述自己的工作:“早上4:30起床——在家工作到7:00——8:30到办公室——下午6:00离开办公室回家——晚上9:00休息——每个周六都要加班,有时候还搭上部分周日时间。”进入新世纪,美国法院系统工作量大的问题虽然有所缓解,但是压力依然存在。为了应对“人案矛盾”,美国法院系统早在1970年代就推出了“权重化案件量”(weighted caseload)方法来测量案件量以合理配置法院人力资源。联邦法院系统近年来更是实施了一个被称为“法官互助”(judges help judges)的项目,也就是让一些通常是即将退休的资深联邦法官作为志愿者到其他法院任职,帮助“友院”解决因案件过多或者法官空缺所积压的工作量。

不仅中国和美国法院遇到了“案多人少”的问题,其他国家也有类似问题。比如,在韩国,2008年全韩共有法官2352人,法官一年人均至少要处理737件案件,在釜山地方法院法官年人均处理民事案件已经达到890件,所以法院加班情况也比较普遍,“晚上办公楼都亮着灯”。2016年4月25日刊发的英国《金融时报》报道了一则印度首席大法官“声泪俱下”向莫迪政府请求帮助的消息:当年全印度每位法官人均审理2600件案件,印度最高法院的31名法官共有6万件案件(人均约1900件)等待审理,全国另有3300万件案件有待审理,所以印度法官们“利用假期时间加班写判决书”并且“身心状况堪忧”。

诉讼案件量巨大导致法官们工作负荷大、身心不堪重负,并进一步妨碍法院及时作出公正判决的效能发挥,这已经是全球性问题,并被称为“司法能力危机”(judicial capacity crisis)。法院司法能力危机最根本的原因是“人案矛盾”:诉讼案件量不仅巨大,而且常年居高不下甚至逐年上升,同时法官职数以及其他相关司法资源配备跟不上,导致法官的工作负荷巨大,因此影响了法官的司法产出,并有可能相应地损害司法效率和司法公正。

在与“案多人少”和司法能力危机的斗争中,各国法院都根据自己的国情进行了探索。中国的法律理论和实务界也作了大量有益的思考,并提出了一些解决问题的途径。为了优化现有解决途径,我们除了要继续对中国的真实问题进一步开展实证研究以外,对其他国家——尤其是发达国家——的法院类似问题进行实证性的比较研究,也是帮助我们优化解决方案的重要知识途径。基于这个考虑,本文的主要目的是通过跨国比较实证研究,把“中国问题”放在“世界眼光”下去审视。具体而言,主要是利用中国、美国和日本三个国家法院系统的长时段量化数据,试图寻找如下几个问题的答案:美国和日本等国家法院系统的案件到底到了怎样的量级,并采取了哪些举措,改革效果如何?从其他国家应对危机的经验和教训中,能发现哪些一般性的规律和实践做法?相对于其他国家而言,当前中国法院系统“案多人少”问题的相对严重性怎样,其核心的问题在哪里?

对于外国法院“案多人少”问题,中国司法理论和实务界一直非常关心,但是基于第一手数据进行长时间跨国实证研究比较罕见。正因如此,笔者选择了美国和日本这两个对中国比较有参考借鉴意义的国家。美国和日本都是大国,前者是英美法系的联邦制国家,后者是大陆法系的单一制国家。这两个法院司法体系如此迥异的大国,在应对法院案件量和法官工作量这个共通问题上的做法,可以为解决中国法院的实际问题找到很好的参考坐标。

“先行者”美国:联邦法院应对危机的百年历程

针对“诉讼爆炸”所引发的法院“案多人少”与司法能力危机这一全球性问题,很多国家都有发言权。其中,美国是这个领域当仁不让的全球“先行者”。近百年来,美国联邦法院系统的改革史,在某种意义上,就是一部应对法院司法能力危机的“斗争史”。

1787年的《美国宪法》第3条指出了美国联邦法院系统的建设方向,即一个联邦最高法院和议会根据需要适时设立层级和数量不定的下级法院。经过将近100年的频繁变化,1891年的“埃瓦茨法案”(The Evarts Act)决定在联邦地区法院和联邦最高法院之间创设新的上诉法院层级,基本上确立了当代美国联邦法院系统的三层制度架构:最上层是联邦最高法院,中间层是上诉法院,以及最下层是基于各州州情设立的联邦地区法院和专门法院。自19、20世纪之交以来,随着经济活动的日益频繁与创新、社会生活的日渐丰富与多元、“监管型国家”的崛起和联邦政府的持续扩张,美国联邦法院系统不得不应对大量新立法所带来的司法问题,以及面对与之密切相关的法院收案量飙升和法官的工作负荷不断加重的问题。

自此以后,尤其是1960年代以来,对(联邦)法院系统案件量及其影响的理论与政策研究,成为美国(联邦)法院研究与改革的主要焦点之一。为了方便读者对美国改革的历史背景有更好的了解,笔者对美国联邦法院系统(包括最高法院、上诉法院和地区法院)在1940—2021年间法官职数、立案/结案数量和法官人均案件量进行了统计,并予以简要说明。其中,对于美国联邦最高法院而言,本文遵循美国学术界研究的常用做法,只统计了现存案件总量,而没有统计结案量——最高法院审理结案的案件数量很少,但法律问题都很复杂,通过人均结案数量来评价大法官的工作量,意义不是很大。

根据本文的统计可见,自1940年以来,美国联邦法院系统案件量呈现了快速增加的趋势。就联邦地区法院而言,年度立案数整体上持续上升,到2020年时达到历史高峰的562342件,分别是1940年立案数(68135件)、1970年立案数(122624件)和2000年立案数(310346件)的8.25倍、4.59倍和1.81倍。联邦地区法院2021年立案数(461478件)比2020年有所下降,但仍然比2019年立案数(412337件)以及之前年份更多,目前难以判断是否已经出现了下降的“拐点”。就联邦上诉法院的年度立案量和最高法院存案量而言,也是一直在上升,直到2000年代初出现了历史性“拐点”,才出现了下行的趋势。具体而言,联邦上诉法院在1940年、1970年和2000年的立案数分别是3446件、11440件和54697件,然后到2005年达到历史峰值的68473件,之后整体呈逐年下行趋势,到2020和2021年分别为48190件和44646件。

另外,虽然联邦法院系统法官的职数在持续增加,但是法官人均案件量也出现增长和转变态势。其中,联邦上诉法院法官的人均立案量的增长幅度最为惊人。在最高峰的2005年,联邦上诉法院共收案68473件,上诉法院法官职数是167人,当年法官人均立案量是410件,分别是1940年(60件)、1970年(118件)和2000年(328件)的6.83倍、3.47倍和1.25倍。到近几年,虽然联邦上诉法院法官的人均立案量比最高峰有所减少,但依然是1970年代人均立案量的两倍左右。

这种历史性的大变化,当然会引发各界——尤其是法律职业共同体——的关注。早在1928年,费利克斯·弗兰克福特(后任美国联邦最高法院大法官)和他的助手詹姆斯·兰迪斯(后担任哈佛法学院院长和美国证监会主席)就已经关注到美国联邦最高法院的工作量问题,并对大法官们的案件量进行了系统地统计整理。他们研究的关注点是1916和1925年两个司法法案对大法官案件量是否有实质性影响。1925年司法法案把最高法院的强制性管辖限定在宪法争议案件,其他类型案件都可以进行选择性管辖。根据弗兰克福特和兰迪斯的统计,1925年司法法案实施以后,联邦最高法院选择性管辖案件占比达到80%以上。当然,即便如此,两位学者也认为,这并不能够彻底解决美国最高法院案件量大的问题。从上文的统计数据可见,后来的发展也正如他们的预料。

之后,随着联邦法院系统收案量的逐步上升,整个美国法律职业共同体感受到了其中问题的严重性。从1960年代后期开始,美国议会和法院系统等官方机构开始支持相关领域的决策咨询研究,为改革提供专家建言,并先后形成了四份比较有分量的改革报告。

1968年,保罗·卡林顿领衔的研究团队给美国律师协会提交了一份关于如何应对联邦上诉法院案件量上升的报告。该报告的核心建议是设置数量更多、层级更加丰富的联邦法院,包括设立一个新的“国家上诉法院”(National Court of Appeals)来分流联邦最高法院需要审理的部分案件。卡林顿的报告并没有引发实质性的改革,但促使了两个更进一步的官方改革研究报告的产生。其一是由沃伦首席大法官兼任主任的美国联邦司法中心(Federal Judicial Center)任命保罗·弗洛恩德成立最高法院工作量专题研究小组,该小组在1972年提交了研究报告。其二是议会正式成立一个跨党派、跨部门的“联邦上诉法院系统改革委员会”(Commission on Revision of the Federal Court Appellate System),该委员会由罗曼·鲁斯卡领衔,对上诉法院系统的案件量和其他问题进行专题研究,并于1975年给美国总统、参众两院和联邦最高法院提交了改革建议。这两个报告都从不同角度支持建设国家上诉法院的设想,也得到了包括沃伦首席大法官在内的部分业界人士的支持。

但是,成立国家上诉法院以分流联邦最高法院案件量的建议,也同样遭到了很多批评和反对。在国会就鲁斯卡报告进行听证时,当时全美名望极高的第二上诉法院的亨利·弗兰德里也公开发表了不同意见,并主张只有对上诉审判进行专业化管辖,才能更加有效地缓解联邦法院系统工作量的改革路径。最后,因为部分上诉法院法官们的反对,司法部也没有给予支持,国家上诉法院并未成立。

当然,随着联邦法院系统——尤其是上诉法院系统——案件量的持续上升,卡林顿、弗洛恩德和鲁斯卡领衔提交的三份报告发现的问题与改革建议继续发酵。在伦奎斯特首席大法官主政时期(1986—2005年),他继续把工作量问题作为联邦法院管理的重点工作之一,并在担任首席大法官后不久组建了“联邦法院研究委员会”(Federal Courts Study Committee)来评估联邦法院的司法能力危机。该委员会是一个跨党派、跨部门的组织,由曾先后担任地区和上诉法院法官的约瑟夫·威斯担任主席。该委员会历经15个月的研究后,在1990年提交了一份报告,该报告呼应前述几份报告的建议,建议聚焦上诉法院的改革,并通过设立专业化法院和新的上诉审级来舒缓上诉法院的工作压力。

上述四份研究报告的委托机构不同,且所处的时代前后相差20年,提出改革的思路也不尽相同,但至少有两个方面是一致的:其一,所有报告都承认,美国联邦法院系统正在经受庞大案件量所带来的前所未有的司法能力危机,如果不及时采取有效举措,恐怕会极大损害美国联邦法院系统的司法公信力;其二,虽然增加法官职数和其他司法资源投入是必要的,但是改革举措必须是系统性的、结构性的改革。

对联邦法院系统司法能力危机既有深入研究又有切身体会的理查德·波斯纳,在综合了上述报告、相关研究与改革实践的基础上,归纳了包含渐进改革和根本性改革的多项应对联邦法院案件量的举措。波斯纳主张的“治标举措”包括:提升联邦法院的诉讼成本(诉讼费)和立案门槛(争议标的额);限制或者取消联邦法院的多样性管辖权;优化法院管理,主要是优化法官工作量与产出的测量统计及其应用,以提升审判效率;鼓励非诉讼纠纷解决程序,尤其是庭外和解;推进律师执业与收费方式改革,让律师更加有效地帮助法官筛选诉讼案件;设立专业化的法院。此外,在上述治标举措之外,波斯纳还提出如下几项治本举措:重新配置联邦和各州的司法管辖权限,主要是缩减联邦政府的司法管辖范围;增强联邦司法的谦抑;提升法官的司法技艺。

不过,到现在为止的历史显示,美国司法理论界和实务界提出的综合性、系统性的改革举措,更多还是法律职业共同体的“一头热”。上述四份决策咨询报告并没有促成美国议会“拯救”联邦法院系统的大改革。到2000年以后,在美国持续了将近40年的司法能力危机理论研究与改革呼吁已经有点“强弩之末”,再也没有掀起更大的理论研究热潮和改革波澜。

对联邦法院案件量问题的研究与改革的降温原因是多重的。从美国联邦法院改革的推动者来说,已经能够慢慢适应联邦法院系统与大量案件共存的新常态。同时,掌握了“钱袋子”的美国议会通过不断增加联邦法官职数和其他人力资源配备来舒缓困难。通过这种努力,联邦上诉法院和地区法院的法官人均案件量得到了缓解,尤其是前者更为明显。对于高居顶端的联邦大法官们而言,随着议会在1988年原则上取消了强制性管辖权之后,联邦最高法院可以根据自己的意愿决定是否听审某个案件,也就意味着案件量的压力明显降低,因此对推动联邦法院司法能力危机改革的驱动力也明显降低。

当然,对联邦法院司法能力危机的关注度下降,并不等于问题已经解决。文章开始举例时提到美国联邦法院在近年来实施的“法官互助”项目就能说明问题。近期,皮特·梅内尔和瑞恩·瓦卡回顾了美国上述应对联邦法院司法能力危机的百年历程,并呼吁美国议会成立一个“2030委员会”来解决该问题。考虑到美国法律职业共同体在20世纪下半叶数十年的诸多努力而未果,该提议能否奏效,只能拭目以待。

司法人力资源改革与日本法院的“案/人”变化

虽然各国解决“案多人少”和司法能力危机的国情很不一样,但增加司法人力资源通常是应对危机的最直接对策之一。增加司法人力资源是否有效,以及增加多少才是恰当的,目前还存在较大争议。不过,俗话说“人多力量大”。相对其他系统性和结构性的改革而言,增加法院各类人员的类型和数量比较容易操作,且易得到法院系统的支持。

在美国应对危机的百年历程中,议会虽然最终没能对联邦法院系统进行大刀阔斧的结构性改革,但是对法院的人事进行了较大调整,包括设立联邦治安法官(属于司法事务辅助人员),新设法院公职律师并增加法官助理(属于专业事务辅助人员),并新设巡回法院区域行政主管(属于行政事务辅助人员),大大增加了联邦法院的雇员人数。1940年,联邦法院系统的法官职数总共是259名(含最高法院大法官9名、上诉法院法官57名和地区法院法官193名),到2003年达到856名(含最高法院大法官9名、上诉法院法官167名和地区法院法官680名),后者是前者的3倍左右。2003年至今,联邦法院的法官职数基本维持在这个水准。当然,增加法官职数只是美国联邦法院系统增量改革的一部分。同样重要的是,整个联邦法院系统的雇员和财政预算在过去一个世纪也实现了大幅攀升。在1940年,美国联邦法院系统法官职数是259名,当年联邦法院的总雇员数是2171名,法官人数占11.8%。到2021年,联邦法院的法官职数是853名,总雇员数是32995名,法官人数占2.6%左右。从这一组数据可见,自1940年以来,为了应对司法能力危机,美国议会在增加司法人力资源方面是下了“血本”的。

在日本,近当代法院系统的司法改革与美国类似,既有宏大的结构性改革,也在司法人力资源的投入上有明确的主张。从明治维新至今,日本先后经历了多轮大大小小的司法改革,其中声势最为浩大的有三次。第一次发生在明治维新之后,在整个国家治理体系现代化(或者西化)的背景下,以1890年颁布的《法院构成法》为标志,初步确立了相对现代化(或者西化)的日本法院系统。其结果是法院与传统上受儒家文化影响的日本纠纷解决体系的分离。第二次发生在“二战”之后,在美国主导进行日本宪制大变革的历史环境下,1947年颁布的《法院法》进一步建构了相对独立且高度专业化的日本法院体制。其结果是法院运作呈现了“精密司法”的特征,法官群体日益成为与外部社会隔离但是内部却高度等级化的“司法官僚”。第三次发轫于20世纪末,由日本政界和财界推动,以2001年发布《日本司法改革审议会意见书——支撑21世纪日本的司法制度》(简称《日本司法改革意见书》)为标志,深受“司法民主化”理念驱动,目标是“形成能使国民满意的司法制度”。

“二战”之后,日本法院系统的变革一方面有其深层的政治、经济和社会原因。不过,另一方面,两次大的改革都在很大程度上与法院诉讼量上升以及裁判延期有关。战后不久,在美国的扶持之下,日本经济很快复苏并发展繁荣,民事纠纷与民事诉讼激增,直接导致了大量案件积压和审理延期。针对这个问题,日本国会在1962年颁布了《临时司法制度审议会设置法》,据此成立的司法改革审议会启动了大规模的调查研究,并在1964年发布了《临时司法制度审议会意见书》,提出改善法官待遇与地位以吸引优秀法科毕业生从事法官职业,建议通过简化裁判程序来给法院减负,并取得了一定的改革成效。不过,从解决法官工作量的角度看,这些改革仅有治标的成效,并没有实质性解决问题。在战后直至21世纪初的数十年里,日本法院系统的案件量并没有明显降低,反而在高位上波动:1950年代持续上升,到1960年代中期达到历史性峰值,然后是下行又上行波动直到2000年代初,之后案件开始呈现持续的下降趋势。

为了更加直观地了解日本法院的情况,本文对1952—2020年间全日本法院系统的立案数、法官人数和法官人均立案数也进行了统计分析。1952年,日本全国法院(包括最高、高等、地方、家庭和简易裁判所)的民事行政、刑事、家事和少年四大类案件的收案总量是2659865件,到1965年为7853822件,达历史性峰值——1965年收案量是1952年的2.95倍,十多年间收案量涨幅惊人。此后,收案量有所下降,到2000年,全日本法院收案总数是5537154件,是1965年总量的70.5%。进入新世纪,日本法院收案量整体呈下降趋势——2003年的收案总数是6115202件,为新世纪的最高峰,然后持续下降。自2012年开始跌破400万件(具体为3798108件)。再到2020年,全日本法院收案总量为3360756件,达到多年来的历史低点,是1965年的42.79%和2000年的60.69%。

在整个20世纪下半叶,在高位波动的诉讼案件量给精英化的日本法官群体带来了很大的工作压力。在大城市里,每个法官都被分配了大量的未决案件,因此有法官人均“负责三百件”的俗称。作为高级专业人员的法官没有充裕的时间去思考法庭指挥和案件的本质,因此被视为极其辛苦的“知识工人”。

对此,《日本司法改革意见书》把提升法官质量和数量视为最重要的改革任务之一。该意见第三章“支撑司法制度的法曹的应有状况”明确指出:“日本的法曹人数与先进各国相比无论是在整体数量上,还是在经过司法考试、司法研修而诞生的新的司法人员的数量上,都是非常少的,现在已经不能满足日本社会对法的需求,再考虑到今后对法律服务需求的增加,大幅度地增加法曹人数无疑是当务之急。”具体就法官数量而言,该意见书认为“大幅度地增加法官人数是不可缺少的”,并指出“今后10年期间也需要增加500名左右的法官”。

根据本文的统计,战后至今,日本法官的职数在持续增加。1952年,日本法院共有2323个法官(含判事、判事补和简裁判事三类人员)职数,然后持续增加;到2000年有3019个,为1952年的1.3倍;2020年有3881个职数,为1952年的1.67倍。在日本法官数量持续增加的背后,有两个现象值得关注。其一,从1952年到2000年,日本法官职数在50年里增加了700个左右;而从2000到2020年,职数在20年里增加了800多个。近年来,日本法官增加的速度比20世纪下半叶明显更快。这说明日本政府在一定程度上兑现了《日本司法改革意见书》中的承诺。其二,同样重要的是,自2003年以来,日本全国法院的案件量和法官数呈现了非常明显的“背道而驰”:一方面,全国法院立案总数在持续下降;另一方面,全国法官职数却持续上升。这种相反的发展趋势直接导致日本法官年人均立案数也在持续下降——当然,到目前每个日本法官年人均800件以上的案件量,在绝对值上也并不轻松。

除了美国和日本以外,法国等国家的法院雇员近年来也持续增加。2006年,法国法院系统的总雇员人数是28899人,此后基本上保持逐年增加的趋势,到2021年为34687人。在前后16年时间里,法国法院系统的总雇员人数增加了20%左右。考虑到在这段时间里,法国法院收案量呈现整体上萎缩的态势,所以法国政府给法院系统的人力资源支持也非常有效。从这些数据可见,增加司法人力资源投入虽然不是“万灵药”,但也是各国的常用“药方”。

中国法院的案件量及其与美日的比较

在对美国和日本情况进行统计说明后,回到中国法院系统面临的问题。本文的重点是用统计数据说明中国法院的案件量绝对量,以及和美国、日本相比的相对高低。

(一)改革开放以来全国法院案件量

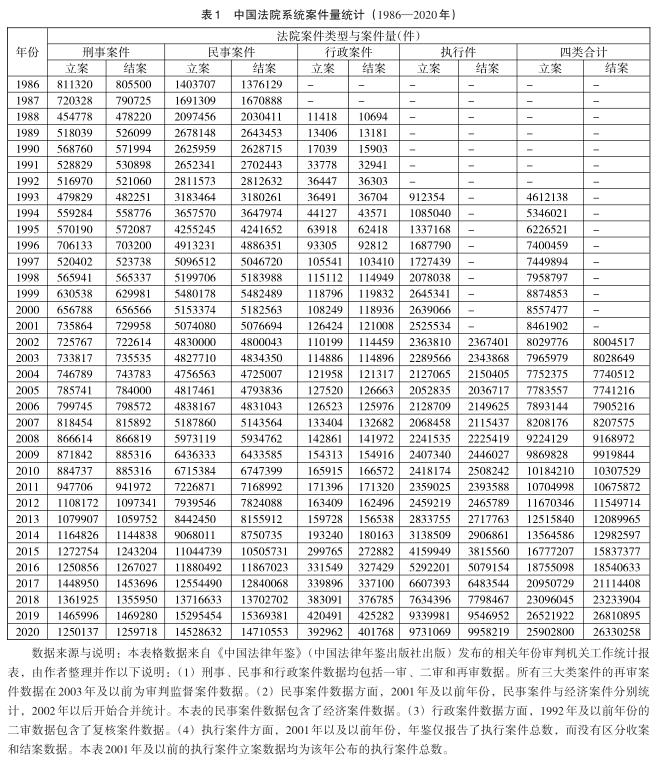

先来看当前中国法院系统的案件量情况。表一报告了全中国四级法院在1986—2020年间刑事、民事、行政和执行四大类案件的立案和结案数据。其中,刑事、民事和行政案件均包括一审、二审和再审案件。表1的立案和结案数据并不是中国法院系统的所有案件数据,但占全国法院案件量的较高百分比,并几乎占据了绝大多数的工作量。

从表1可以非常清晰地看出来,改革开放以来,中国法院的诉讼案件量一直在高速增长。1993年,全国法院刑事、民事、行政和执行案件的立案总量为460多万件,到2019年增加到2652万余件,在不到30年的时间里,增加了4.75倍。

如果仅看全国法院一审立案总量的话,1978年全国法院一审收案总数是447755件,到2019年为15439600件,在40年左右的时间里增加了33倍有余。这些数字是十分惊人的。2020年,受疫·情影响,全国法院收案数据略有下降,但并未影响上升的趋势。

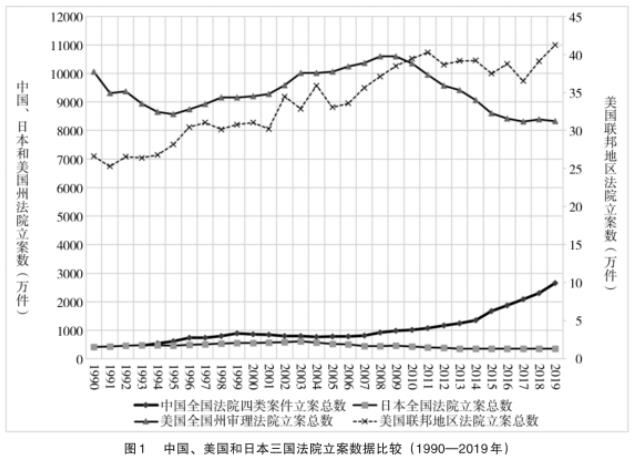

那么,中国法院的案件量与其他国家相比,大概处在什么位置?图1比较了中国、美国和日本三个国家在1990—2019年这30年间的法院立案数。其中,中国的数据是表1中刑事、民事和行政三类案件一审、二审和再审的立案总数,加上同年度执行案件的立案数。日本法院的数据是日本全国法院的当年度立案总数。因为联邦制缘故,美国没有全国统一的立案数据,联邦法院和州法院的数据是单独统计的。图1用了美国两类数据,一类是联邦地区法院立案总数,另一类则是由美国全美州法院中心(National Center for State Courts)的“法院统计项目”所汇编的所有州的审理法院(trial courts)的年度立案总数。不过,由于每个州的统计标准并不完全一致,汇总难度也较大,因此该数据并非百分之百精准。美国这两类数据是审理法院的立案数据,在性质上大致接近中国法院所有一审立案数据。虽然中国和美国的数据并非全国所有立案数据,但是也包含了绝大部分,因此通过图一可以对最近30来年中国、美国和日本三国法院的案件量有整体的观感。

从图1可以发现,虽然近年来中国法院的立案总量惊人,但是和全美的诉讼案件量仍有很大差距。近30年里,美国所有州审理法院的立案总量在8300万件到1.06亿件之间徘徊,加上州法院和所有联邦法院的案件,估计总数在8500万到1.1亿件之间。根据周强在2022年全国“两会”的工作报告,全中国法院在2021年受理案件量达到历史高峰,为3352万件左右。考虑到中国的总人口为14亿,而美国的总人口为3.3亿左右,中国法院的案件总量和中国公民的人均起诉案件量,与美国存在很大差距。

与日本相比,中国法院的案件总量在绝对数上明显更高。近30年里,全日本法院立案总量从最高峰的611.5万件(2003年)降到最近几年的350万件左右。目前,全中国法院的收案量已经趋近日本的10倍——考虑到中国法院案件量上升的势头凶猛,而日本法院的案件量有持续下降的趋势,预计中国法院案件总量将超过日本10倍。当然,把中国与日本法院作比较,也要注意如下两个事实。其一,日本近年来全国人口数量已经不满1.3亿,不及中国的1/10,所以日本国民的人均诉讼案件量仍高于中国。其二,如前文所述,1965年全日本法院立案总数为7853822件,而当时日本人口不到1亿,也就是国民人均诉讼案件量为现在的2倍以上。基于对美国和日本的数据比较,我们大致可以认为,现在中国法院的诉讼案件总量不仅居高不下,而且仍有继续攀升的趋势。

(二)中国、美国和日本的法官人均案件量比较

当然,对于案件量而言,除了法院的整体案件量之外,同样重要的指标是法官和所有法院雇员的人均案件量。首先分析中国、美国和日本三国的法官人均案件量,再分析法院雇员的人均案件量。

1.法官人均案件量

由于每个国家对“法官”的定义不一样,人员配置也不同,因此无法作精准比较。另外,与美国和日本官方会公布详实数据不同,我国官方并没有公开公布的系统人员数据信息,只能从新闻和相关材料中找到部分年份法官数据的信息。在这里,笔者尽量用公开的官方信息来作比较实证分析。

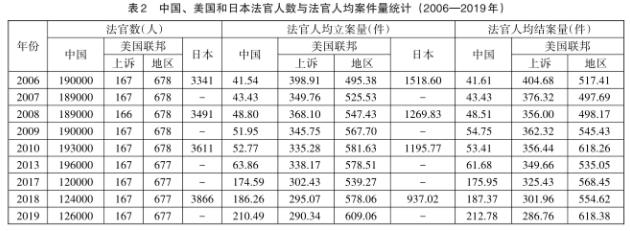

在2021年底的全国法院整治年底不立案新闻发布会上,最高院审判管理办公室公布了一组数据:全国共计约12.7万名员额法官,人均受理案件240件,人均结案188件。从案件审理用时看,2021年1月1日至11月15日之间办结的案件,平均用时为67.2天,同比缩短4.6%。事实上,最高院审判管理办公室在最近几年都会以通报的方式公开类似的数据,其中包括了2017—2019年度员额法官的大致人数。另外,在2011年3月25日,最高院也发布了一组数据,其中包含了2006—2010年度全国法官人数信息。据中新网报道,2013年中国法官人数已达到19.6万人,约占全国法院总人数的58%。根据这些信息以及本文的相关统计数据,表2报告了中国、美国和日本在2006—2019年间部分年份的法官人数、法官人均立案量和法官人均结案量。其中,中国法官的人数是估算的,2006—2013年间的法官数据为包括审判员和助理审判员等在内的广义法官人数,2017—2019年间的法官人数仅指狭义上的员额法官人数,而不包含法官助理人数。另外,表2里面中国法院的立案数是前述表1统计的四类案件立案数,并不是全部立案数,因此计算出来的法官人均案件量比最高院审判管理办公室公布的略低。

从表2可见,因各国对法官的界定不同,所以法官人数完全不在一个量级上。即便在员额制改革之后,中国的法官人数有所缩减,但是其数量也远远超过美国和日本。在美国,法官队伍绝大部分在州法院系统,表2仅列举了联邦上诉法院和地区法院的法官人数。在美国,根据《宪法》第3条所创设的联邦法院法官是“法官中的法官”,是法律职业共同体的精英群体,数量很少,任命时也是“一个萝卜一个坑”。前文提及,2021年联邦法院的法官职数是853名,总雇员数是32995名,法官人数占2.6%左右。而在中国,2021年底的员额法官人数接近13万,法院所有干警为35万左右,员额法官占37%左右。在美国,州法院的法官由任命或者选举产生,各州的界定也不一样。根据全美州法院中心的统计,1999年全美州法院法官的总人数为29023名。经过20多年的发展,全美州法院的法官人数也有所增加,但估算下来,全美联邦和州法院系统的法官人数不会超过中国的1/3。在日本,2021年全国法院系统的法官人数是3881名(和2020年一样),同年法院雇员总人数是25682名,法官占15%左右,也是相当精英的群体。

一个国家关于法官的界定和职数配置是理解法官人均案件量的前提。相对于美国和日本而言,中国的法官群体显得更加“走量”。法官队伍人数多寡,直接影响了法官人均的案件量。从表2可见,无论是法官人均立案量还是结案量,中国法官的案件量虽然在近年来有大幅攀升,但比起美国和日本而言,存在很大距离。不仅如此,中国法官人均案件量与其他很多国家相比,平均数较低。比如,在巴西,近年来每个法官年均作出1600个判决,而意大利、西班牙和葡萄牙法官的年均裁判分别大约是960件、690件和400件。

当然,值得说明的是,表2里面中国法院的立案数只统计了刑事、民事和行政的一审、二审和再审案件以及执行案件的数据,不是全部立案量,因此略微拉低了均值。另外,该表提供的仅是全中国的平均数据,不能说明全国的地方差异性。事实上,在中国,法官案件量的地方差异性非常大,在同一地区的不同法院之间、同一法院内部的不同庭室之间的差异很大,而且同一庭室的不同法官之间也可能存在很大差异。就法官工作内容而言,越是中西部地区与相对不发达地区,法官参与社会治理的事务越多,比如协助拆违和扶贫工作等。就同样性质的案件审理,越是基层的法官(尤其是在派出法庭工作的法官),在民事案件审理中就要处理更多家庭纠纷的问题。当然,几乎所有大国都存在地区差异性问题。比如,2018年,在美国,在对案件进行工作量加权之后,每个联邦地区法院的法官年均要审理503件标准工作量案件,而案件量最高的达到人均1000件以上,案件不多的地区则只有205件。

2.法院雇员人均案件量

从上文数据分析可见,每个国家对“法官”的定义很不一样,所以仅比较法官人均案件量是不精准的,还要通过比较法院雇员人均案件量作为参考。不过,很遗憾,各国公开的法院雇员数据更加不系统,与案件数公布年份也不匹配。在这里,笔者仅就近两年的情况作估算比较。

2021年底,全中国法院所有干警约35万,当年全中国法院受理案件量为3352万件,每位法院干警平均立案96件。在美国,2021年联邦法院总雇员数是32995名,联邦法院(地区法院、上诉法院和最高法院)的立案总数是512153件,当年联邦法院每位雇员人均立案数大约是16件。在日本,2021年全国法院雇员人数是25682名,2020年全日本法院立案总数是3360756件。因为笔者没有同时找到2020或者2021年的日本法院雇员人数和立案总数,用2021年的雇员人数和2020年的立案总数来进行错时计算,最近两年日本法院雇员人均立案131件左右。从这组数据看,日本法院的案件量最多,中国次之,而美国联邦法院的负担是比较轻的。

初步结论:中国法院“案多人少”的特殊性

笔者通过系统对比美国和日本法院的统计数据,对中国法院系统面临的“案多人少”问题作一个科学的实证评估,并为理论和政策研究提供事实依据。根据前文实证研究,可以作初步的事实性归纳:相对于美日等国家而言,当前中国法院系统的法官人均案件量相对不高。

虽然实证数据可以清晰说明,中国法院系统的案件总量和法官人均案件量在近年来有了大幅攀升,但是相对于美国、日本及印度等国家而言,无论是从整体还是法官人均的案件量而言,中国法院系统的案件量并没有高到离谱的程度。

不过,另一方面也必须注意到:尽管中国法官人均诉讼案件量并不比美国和日本等国家高,但是中国法官的工作量和工作负荷却不亚于这些国家的法官。根据笔者在2020年针对全国1099名法院司法人员的问卷调查,76.98%的受访司法人员均认为自己每周工作40小时或者更长时间。其中,员额法官是自报加班时间最多的群体,法官助理次之。就员额法官而言,有82.87%认为每周需要工作40小时或者更长,有46.02%认为每周需要工作45小时或者更长,有30.88%认为每周需要工作50小时或者更长,有15.74%认为每周需要工作55小时或者更长(这意味着每周需要加两个白天的班,或者周末全被挤占了)。同时,有64.15%的受访司法人员认为工作负担较重,有8.29%认为工作负荷难以承受,两者加起来达到72.44%。由此可见,当前中国法官队伍工作时间长、负荷大是非常普遍的现象。

那么,这种看似相悖的特殊性是如何发生的?除了前文提到的“法官”在不同国家的定位不一样以外,还在于法院“案件量”和“工作量”的差异。在当前中国法院系统,有不少法官虽然在法官岗位上,但是做了很多法院之外的工作,或者虽然是法院的工作,但不是关于审判的工作。肖扬在2002年7月5日的全国法院队伍建设工作会议上就指出:“现在我们20多万名法官中,真正从事审判工作的只有15万左右,有近5万名法官并不在审判岗位”,并且他还特意强调,“这是最高法院统计的,我估计不在审判岗位的法官人数更多”。20年过去了,这个问题还没有解决,甚至在部分地区更为恶化。在上述调查问卷中发现,受调查的1099名法院司法人员,把“非审判工作耗时过多”视为仅次于“案件数量太多”造成法官工作负荷过大的原因。

在中国,法官人均“案件量”与“工作量”的重大差异有其深层次原因。归根到底,政法体制对法院有独特的定位和对法官角色的相应要求。江国华和韩玉亭归纳了中国法官的两种角色:社会工程师和裁判员角色。作为“社会工程师”,中国的法官需要承担大量的诸如维·护·社·会·稳·定和促进经济发展的工作。或者,正如姜峰所言,中国法院不但面临着“案件增加型负担”,还要承担沉重的“功能增加型负担”。

也正是在这个意义上,对于中国乃至全球法院的“案多人少”问题和司法能力危机而言,不仅要关注法院的“案件量”,更需要关心的实质问题是法官的“工作量”。法院所接受和审结的自然案件的数量,固然是需要统计的,因为自然案件量往往是衡量工作量的前提,是作纵向和横向工作量比较的基本度量工具。但是,如果对“案多人少”的关注只停留在对自然案件的定义、计算和改造上,那么有可能是本末倒置。通过精准测算全中国法院法官的工作量及其不均衡分布,是解决“案多人少”和缓解司法能力危机的科学前提。同时,考虑到中国社会的“诉讼爆炸”一时难以平息以及法院“案件量”增加一时难以抑制的基本事实,如何尽量减免“案件量”之外的“工作量”是值得中国法院司法改革者认真对待的务实问题。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

李步连2年前•江苏省10回复 审核中..

李步连2年前•江苏省10回复 审核中..  粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫