贵州村BA刷屏之后,贵州村超火了,笔者一位致力于乡建事业的朋友还在现场客串了一把解说员。

看到贵州村超的真实阵容,笔者想起了周星驰的电影《少林足球》。

村超的球员,有建筑工人,有货车司机,有教师,有厨师,有卖鱼卖肉的,有开挖掘机打零工的,也有在外地务工专门赶回老家参赛的农民工,可谓五花八门;参赛的经费是村里的父老乡亲每人10块、20块凑出来的。

“村超”球员来自各行各业

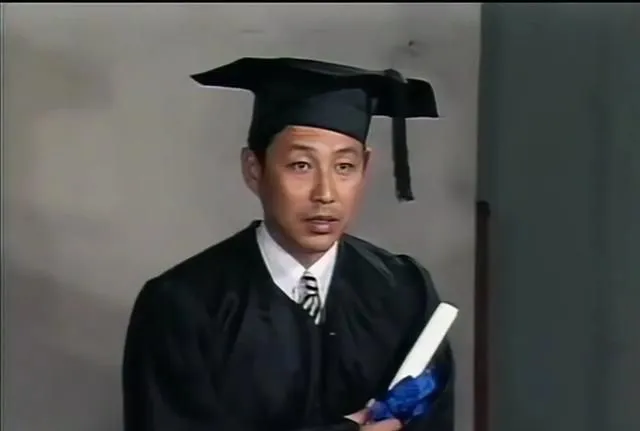

周星驰劝当酒吧服务员的大师兄“出山”

然而,就是这样一支支临时拼凑起来的队伍,却在村超的赛场上,惊现出40米开外的“世界波”、内马尔式的彩虹过人、C罗式的电梯球、贝克汉姆式的圆月弯刀、门将的极限扑救……

这里没有大牌球星,没有赞助商,没有门票收入,却吸引了超过五万名热情的观众观战,上至八十岁的老奶奶,下至学龄前的儿童,场面令人为之动容。

在大多数人看来,周星驰的《少林足球》是一部喜剧,既有星爷一贯的无厘头搞笑风格,也是屌丝逆袭、梦想实现的欢乐结局。

然而,在笔者看来,《少林足球》仍旧是一部喜剧外壳的悲剧。正如星爷自己说的,“为什么人人都说我拍的是喜剧,其实我拍的是悲剧啊。”

这世界有些人一无所有,

有些人却得到太多……

——郑智化《生日快乐》

影片的开头,星爷满脸污垢、衣衫褴褛地走在高楼林立的街道,穿着一双满是破洞的烂鞋的他在看到商店橱窗中的漂亮新鞋的时候,脸上写满了渴望与羡慕,迎接他的却是鞋店经理对他鄙夷嫌弃与无情大骂。

还有立志成为音乐家的酱爆,儿时梦想成为舞蹈家的猪肉佬,以及所有跟周星驰一起发狂在街上起舞的路人和食客……

岁月流逝,我们却与儿时的梦想渐行渐远,背负着沉重的生活压力苟延残喘。

电影里处处是喜剧,喜剧背后却处处是辛酸;电影中人物的悲剧,不过是作为观众的你我他的现实正剧。

有人说,星爷的电影从来不会嘲笑穷人。的确如此!

但也不仅如此。

不同于那些对穷人带着刻意的偏见、丑化与鄙视的影视作品,也不同于那些对着穷人假惺惺、高高在上式的悲悯,只是把穷人当作一个抽象化了的空洞符号用来反衬主角光环的影视作品,在周星驰的电影里,我们看到的是一个个有血有肉的、鲜活的、值得被尊重的穷人。

“我们虽然穷,但不乱说脏话,我们不去偷,我们不去抢,不属于自己的东西,我们不会拿”——《长江7号》台词

如此纯粹而坚定的立场,得益于出生在内地移民家庭的周星驰儿时在贫民窟生活经历,更得益于周星驰母亲凌宝儿的影响。

作为单身母亲的凌宝儿独力将周星驰兄妹三人抚养长大,她虽然含辛茹苦,但仍没有被残酷的环境耗光自己的爱好与理想,早中晚都要唱一首毛主席诗词改编的《蝶恋花》,儿时的周星驰就已经对毛主席诗词印象深刻,从母亲身上、从这些诗词里读到了诗人的意志品格与底层人民立场。

《西游降魔篇》海报

《美人鱼》海报

“救赎”是周星驰系列电影的一大主题。《少林足球》更是如此,如果没有影片人物的自我救赎,也就不会有“少林足球队”。

现实是灰色的,没有平等、没有公平,有的只是强者对弱者的碾压,但周星驰却想通过电影去“救赎”整个底层阶级——让穷人不必自暴自弃,用每个人自己的力量也能让底层阶级去反抗强权;每一个人不必像过去那样卑微地过活,拾起理想、拾起目标,每个人都可以发光发热,都可以被世界看见。

然而,电影归电影,现实归现实,魔幻现实终究不等于现实,这是悲剧更深刻的根源。但底层阶级至少可以从电影中看到了一种可能,看到了暗夜中的一丝希望之火。

当贵州村超被十几亿人看见的时候,当人们拿贵州村超去嘲讽中超、嘲讽国足的时候,希望之火便已经在萌动。

当然,也不必无限地拔高贵州村超的意义。

论技战术水平,村超的“业余球员”肯定是比不过国足的职业球员的:他们没有“海参”补充营养,他们吃的只是粗茶淡饭;他们更不可能有大把的时间、有专业的场地、有专业的教练进行长期训练,他们平时还要挣钱养家。

然而,我们从村超队员身上却看到了真正的体育精神和集体主义团队协作精神,看到了他们对足球纯粹的爱,看到了每一个普通的底层人民身上可能迸发出来的巨大潜力。

而真正的原因,就是村超走到现在,还没有受到商业化赛事的铜臭腐蚀,也没有受到把球员和比赛当作提线木偶的官僚的干扰,村超的主人是来自各行各业的每个村超球员、是热情参与的农民观众。

然而,当看到“全国将举办村BA比赛”、足协发函要“调研”贵州村超消息的时候,笔者产生了很大的担忧。

如果有人想把贵州的村BA和村超,当作乡村振兴又或是其他什么“大目标”的载体,就完全本末倒置了。

主流媒体在回顾贵州村BA历史的时候,总要把源头追溯到上世纪30年代台江举办的一次乡村篮球赛;回顾贵州村超历史的时候,总喜欢讲40年代广西大学迁入榕江县,将足球带入榕江。

然而翻看真实的历史,谁又能否认包括篮球、足球在内的各项群众体育活动在包括贵州省在内的全国各个乡村的普及,不是发生于农业集体化和人民公社时代呢?

笔者在以往的文章中曾经回顾过很多个人民公社的历史,在发展生产的同时,群众体育运动是各个公社丰富群众精神文化生活的“标配”。

正是人民公社的消亡,才导致农村群众体育活动热潮的消亡。在全国大多数的农村,“集体”不复存在了,青壮年劳动力被迫背井离乡去谋生,农民的体育活动、特别是集体类的体育活动也就变得几乎不可能,没有“集体”去组织,也不具备“组织”的条件了;

相比之下,民风淳朴的贵州台江、榕江这样的少数民族聚集的偏远村寨,反而将农民的体育赛事从毛泽东时代一直坚持至今,在全国其他地方都在慨叹“死掉的农村”的时候,反而一枝独秀、熠熠生辉。

此外,与农村贫困家庭子弟全红婵所在的“跳水之乡”湛江相似的是,被称作“冠军之乡”的贵州榕江,很多底层家庭的孩子被送到了体操学校、足球学校,作为跳出农门的重要途径,这是榕江村超得以延续的另一个重要原因。

而榕江的群众体育就是起源于人民公社时代。50年代,因为毛主席的重视,篮球、足球、乒乓球这样的群众体育运动在全国普及,榕江自发组织的足球赛从毛泽东时代开始至今一直没有中断过;60年代,体操运动在榕江的乡村普及,青年社员借助简易的器材第一次接触到了体操。

而那时的群众体育并不是以参赛拿名次、获奖金为目的,而纯粹是以增强人民体质、丰富群众精神文化生活、锻炼品质意志和集体主义精神为目的,是生产力发展、公有制逐渐健全的结果。

村BA、村超能够延续至今,正是毛泽东时代的社会遗产,哪怕在市场大潮下,这样的遗产已经凤毛麟角、岌岌可危。

当村超结束的时候,那些厨师、司机、建筑工人们……又要回到各自的工作岗位,为生计奔忙,承受着种种生存压力,忍受着各种不顺心。

商业的介入或许能改变这样的命运,但笔者却并不希望看到这种手段的改变;因为它能改变的仅仅是个别人的命运,带来的却是对纯粹群众精神的摧残与践踏,这是在将一种悲剧以另一种悲剧来掩盖。

纯粹群众精神的普遍化回归,只能是作为整体的劳动者阶级的解放,是公有制以及平等团结的社会共同体回归的结果。

如果做不到这一点,还是让村超和超BA保持目前的这份纯粹与干净、留一方净土为好。

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫