【导读】 本文发表于《清华金融评论》2023年第10期。发表时因篇幅限制,删去了摘要和参考文献等内容。此处全文发出。

摘要:本文从数据、中国模式和央地关系三个维度来讨论地方债问题,并给出一揽子化债的建议。我国政府债务总量规模不算太大,债务可持续性没有问题,但中央政府债务占比过低、地方政府债务占比过高的结构有问题。

我国高质量发展需要高速GDP增长。地方债作为地方政府“经营城市”商业模式的必要一环,与土地财政合起来带来了“中国模式”在基建投资方面的优势,是我国经济快速发展的重要引擎。而我国作为一个单一制国家,中央政府与地方政府之间相互负有无限责任,中央政府理应对地方政府的困难加以救助。在地方政府遭遇了三年大疫和地产滑坡两大前所未有冲击之时,中央政府更应该及时兜底地方债,防止风险进一步发酵。

【文/徐高】

地方债和房地产是当前各方关注的国内经济的两大焦点问题。在今年7月24日的政治局会议上,高层领导要求“制定实施一揽子化债方案”。随着化债政策的推进,各方对地方债问题的讨论也越发密集。本文从数据、中国模式和央地关系三个维度来讨论地方债问题。

总的来说,我国政府债务整体规模不算大,但其中中央政府债务占比明显偏低。考虑到地方债在促进我国经济增长方面发挥的重要作用,以及我国“单一制”政体下的央地关系,一揽子化债方案的较好方式是,中央政府发国债置换国债口径之外的其他地方政府债务。

1. 数据的维度

从数据上来看,我国政府债务有总量上不算大,以及中央政府债务占比显著偏低两个特点。

截至2022年底,我国有中央政府债务(国债口径)25.9万亿元,中央政府代发的地方政府债券(国债口径)35.1万亿元,地方政府融资平台发行的“城投债”12.4万亿元。这三项中,后两项应该被算成地方政府债务(简称“地方债”)。这三项加起来,占到我国2022年GDP的约60%。除了这所有人都同意要计入政府债务的三项之外,其他还有哪些债务要计算在地方债口径内,进而算成政府债务,不同人有不同看法,因而也就得到了我国总债务规模的不同估计数字。

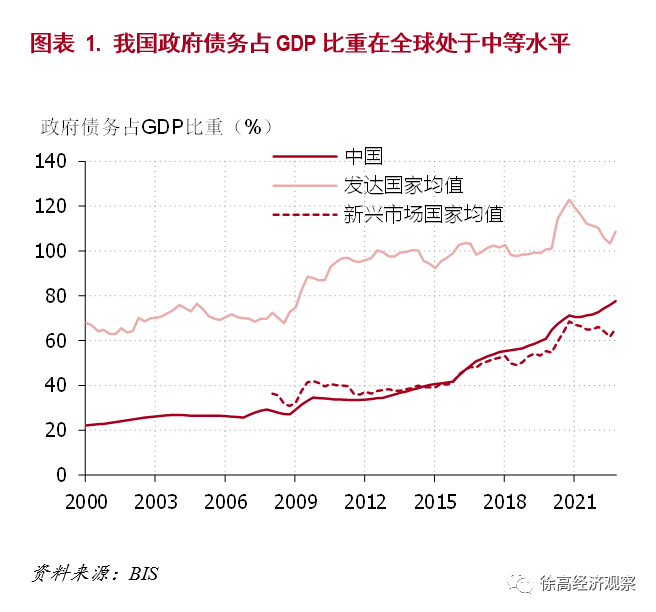

在不同的宽口径下,我国政府总债务率(债务占GDP比重)的估计数字从低到高,有国际清算银行(BIS)估计的2022年78%,张明(2023)估计的2021年93%;杨业伟和王春呓(2023)估计的2022年95%,孙彬彬和孟万林(2023)估计的2022年的108%,以及IMF(2023)估计的2022年的110%。

大家估计的数值虽然有差异,但呈现出来的图景是一致的。以国际清算银行给的国际债务数据作为参照对象,我国总债务规模不算高,处于新兴市场国家平均水平和发达国家平均水平之间。即使IMF给出的最高估计数值,也不过是发达国家的平均水平(更别提日本228%的政府债务率了)。而我国政府远超别国政府的资产持有量,以及我国几乎是其他各国平均水平两倍的储蓄率,都表明我国的政府债务规模相当安全。(图表1)

事实上,政府债务可持续性的紧约束并不在债务规模本身,而是在于通胀和国际收支。只要通胀没有起来,国际收支保持健康,就表明国内需求没有超过供给能力,国内政府债务就是可持续的。当前,我国面临着通缩压力,并且持续有经常账户顺差。这表明,我国政府债务的可持续性没有问题。

但在健康的政府债务总量之中,我国明显偏低的中央政府债务占比(明显偏高的地方政府债务占比)值得关注。用国际货币基金组织的“全球债务数据库”数据计算,2022年,全球各国中央政府债务占政府总债务比重的平均数为89%,中位数为96%。也就是说,世界上大多数国家的政府债务主要是中央政府债务。而按照不同口径的估算数据来看,我国中央政府债务占政府总债务的比例在19%到27%,明显偏低。就算把中央政府代发的地方政府债券也算成中央政府债务,这个比例也只是上升到46%到65%,还是不高。

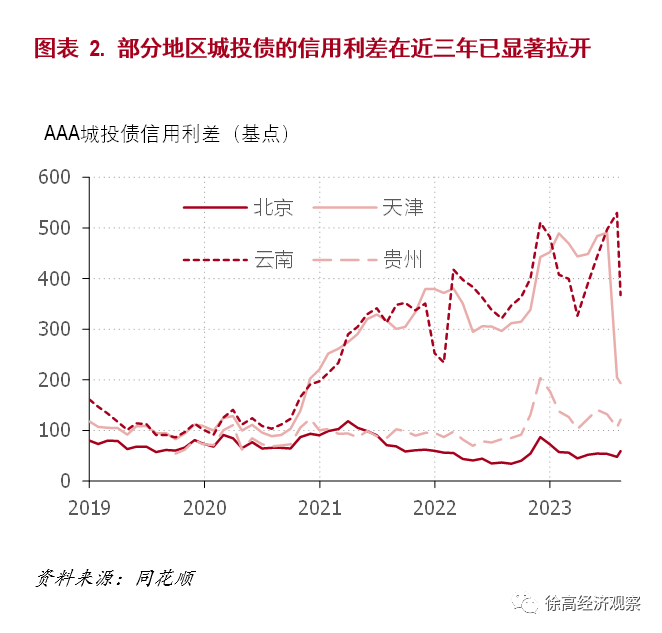

相比中央政府发的国债(包括中央代发的地方政府债券)而言,我国地方政府其他债务的形成方式多种多样,不透明且融资成本偏高。因此,尽管我国政府债务在总量上没什么问题,但部分地区的地方政府却有不小的债务风险。从2020年开始,部分地区的城投债利率显著上升,信用利差明显走阔,反映了这些地区地方债问题的暴露。(图表2)

2. “中国模式”的维度

要理解中国的地方债,仅仅做些数据上的跨国对比还远远不够。必须要把地方债放到中国特色的发展模式中,才能更深刻理解地方债的成因。我国地方政府借债的主要目的是搞地区建设,进而推动地区经济发展。可以说,地方债的扩张很大程度上来自地方政府对GDP的渴求。

地方政府追求GDP增长没有错。GDP不仅仅是一个经济总量的数量指标,更是反映人民群众对经济发展成果评价的质量指标。GDP是用市场价格加总得到的各类最终产出的总价值。而价格是在市场中交易形成的,反映了人民群众的偏好。人民群众越是需要的东西,价格就越高。这样,用市场价格加总各类最终产出后,得到就是人民群众对最终产出的总体价值评价。当前我国正在推进“高质量发展”。在评价何为“高质量”时,没有人比全国人民这个整体更有发言权,没有指标比GDP这个人民群众用手中真金白银投票投出来指标更准确。所以,高质量发展需要高速GDP增长,高速GDP增长是高质量发展的基础。

在1992年南巡的时候,邓小平提出了评价政策的“三个有利于”标准。小平同志说(邓小平,1992):“判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。”毫无疑问,追求GDP增长的政策是符合“三个有利于”的正确政策。

在追求GDP增长的过程中,我国地方政府官员之间形成了对我国经济发展有重要意义的“晋升锦标赛”。2007年,周黎安在《经济研究》上发表了一篇题为《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》的影响巨大的文章。“知网”显示,这篇文章从发表至今,已被引用9400余次。在这篇文章中,周黎安写到:“以经济增长为基础的晋升锦标赛结合了中国政府体制和经济结构的独特性质 ,在政府官员手中拥有巨大的行政权力和自由处置权的情况下,提供了一种具有中国特色的激励地方官员推动地方经济发展的治理方式。”周黎安还进一步说到,这种以经济增长为基础,GDP为主要绩效指标的晋升锦标赛让我国地方政府成为了经济发展的“协助之手”,而非许多其他发展中国家政府那样的“掠夺之手”,是中国经济奇迹的重要基础。地方债作为地方政府官员进行“GDP锦标赛”的重要支撑资源,在中国经济发展中功不可没。

事实上,地方债正是“中国模式”的必要一环。在我国改革开放40多年的辉煌中,一项为国人所称道,外国所艳羡的成就是我国基础设施水平的突飞猛进。基建水平的快速提升有力地支撑了我国经济发展。在这里面,地方债居功至伟。基础设施多为公益性,基建投资的回报很大程度上是为社会创造的外部性,难以转化成为项目本身的财务回报。于是,基建虽好,但不挣钱。这使得包括发达国家在内的很多国家,在做基建投资时都会碰到融资瓶颈,因而很难大规模推进。

与许多国家不同,我国城市市区土地由政府所有。这样一来,基建投资创造的社会效益虽难以转化为项目本身的财务回报,却能够以地价增值的形式为政府所获取。于是,土地财政加地方债的“经营城市”的商业模式就可形成。地方政府借债搞基建投资(主要通过地方政府融资平台来做投融资),再通过卖地来变现基建投资的社会效益,并偿还之前借的债。这样,基建投资虽然在微观项目层面有收益难以覆盖成本的问题,但在政府层面却能够把成本收益账给算平。

不明就里的人只会把基建投资和土地财政分割孤立地看,只看到它们的问题。但理解“中国模式”的人却知道,这二者合起来,是成立的、且可持续的基建投资商业模式,是别国求之不得的成为“基建狂魔”的法宝。在这法宝中,地方债是关键一环。

当然,正是因为地方债要与土地财政结合起来才能发挥效力,所以在过去两年房地产行业因为融资紧缩而深陷恶性循环难以自拔时,地方债才会变成一个大问题。但这当然不能成为否定地方债的理由。在房地产行业上把事情搞砸了,不去反思纠偏,反而要再把相关的地方债给否定掉,实属错上加错。

3. 央地关系的维度

对地方债的分析不能缺失中央政府和地方政府财政关系的维度。我国地方债问题的暴露和未来的解决,都与央地关系有关联。

有人认为要通过平衡地方政府财权事权的方式来解决地方债问题。其潜台词是,只要地方政府财政收入和支出匹配了,不再有收入小于支出的情况,地方政府就不需要再发债了。这是缺乏对现状和历史理解的想当然。

一方面,正如前文所论述的,地方债是地方政府“经营城市”模式中的必要一环,跟地方政府财权事权是否平衡没有必然联系。当然,地方政府财政收小于支,会加强地方政府发地方债的动力。另一方面,地方政府财权事权本就不该平衡,并且未来也不会平衡。

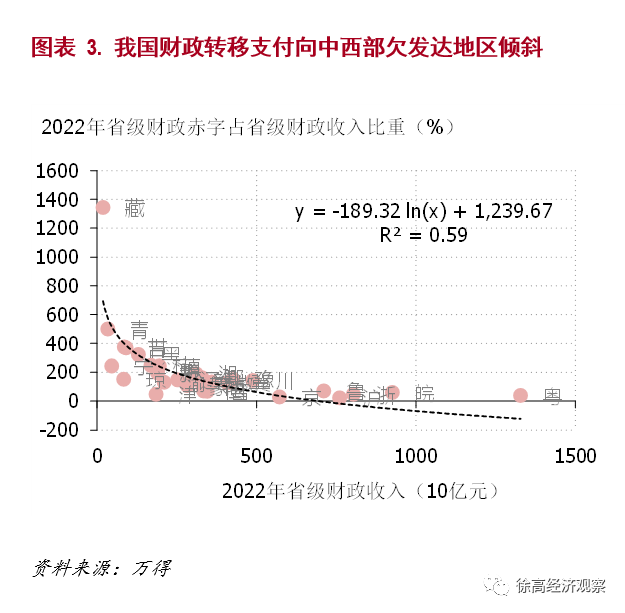

在1994年“分税制改革”之前,我国因为财政包干制,地方政府财权事权是平衡的。但这是以中央政府财政收入偏低,全国统筹能力孱弱为代价的。朱镕基总理(1993年9月16日)在《分税制改革将会促进广东的发展》的讲话中说:“这次实行分税制的目的,是为了解决中央财政的困难。目前中央财政十分困难,已经到了难以为继的地步。如果不适当地集中中央财政收入、加强中央财力,日子就过不下去,最终全国都要受害,都搞不下去。”朱镕基总理(1993年9月25日)在《分税制改革有利于中西部地区发展》讲话中又说:“富裕地区要对贫困地区作些贡献,如果中央不收一点钱的话,那样会富的更富、贫的更贫。邓小平同志有一个思想就是共同富裕。说实话,这是实行分税制的最主要的理由。”

朱镕基总理的这两段话讲得非常明白,分税制改革就是要增强中央政府财力,从而让中央政府可以在地区间做更有力的财政转移支付,从而平衡地区间发展差异。分税制改革之后,我国中央政府在财政转移支付中大量向中西部地区倾斜。经济越落后的地区,财政支出中由中央支持的比例就越高。这缩小了地区间差异,保证了我国的统一和安定。(图表3)

可以说,地方政府财权小于事权,以及对应的中央政府财权大于事权,是我国这么一个大一统国家的传统政治智慧。正因为有几千年大一统国家的历史传承,我国才是一个“单一制”的国家。在中国政府网(2017)上《我国的立法体制》一文中明确说道:“(我国是)统一的单一制国家是历史形成的传统”。

所谓单一制,是指国家由没有独立主权的行政区域单位组成统一主权国家的政治制度。在单一制国家中,地方的权力来自于中央的授权,并非地方固有。各级地方政府只是中央政府的派出机构,不是独立的政治实体。也就是说,我国只有一个政府,就是中央政府。在我国,中央政府与地方政府之间更像是大脑与四肢之间的关系,而非两个独立市场主体。中央政府对地方政府有无限责任,地方政府对中央政府也有无限责任。

所以从法理上来讲,中国只有一个政府信用,那就是中央政府的信用。各个地方政府借的债,都是中央政府的债务。任意一个地方政府债务的违约,都打破的都是中央政府的信用。换言之,只要有一个地方政府违约,就会带来系统性危机,会引发市场对各个地方政府、乃至中央政府债务的抛售。所以,地方政府债务只有系统风险,没有个体风险。寄希望于通过市场机制来给不同地方政府施加力度不一的发债约束,只是一厢情愿。当前,各地城投债收益率的分化,与其说是市场约束机制在发挥效果,还不如说是整根绳子在从最薄弱环节断掉的征兆。

在讨论地方债时,“道德风险”是一个经常被提及的概念。我国财政部网站上贴着曾金华(2018)写的《严防地方债管理中的“道德风险”》一文。文中说道:“在政府债务管理中,由于可能出现上级政府为下级政府‘兜底’的情形,由此引发‘道德风险’,也就是地方政府会因无需承担风险而随意举债……很多国家强化地方政府预算约束、明确债务责任,以避免地方政府抱有中央政府救助的侥幸心理引发道德风险,从而防止地方政府将其债务风险向上级政府转移。”近些年来,防止道德风险一直是中央政府坚持不救助地方债的重要原因。

但“道德风险”这个概念是有严格定义的,不能随便套用。在萨拉尼耶(Salanie 2005)出版的《契约经济学导论》一书第5章《道德风险》中,开篇就给出了“道德风险”的3个组成要件:(1)双方中的代理方(Agent)采取的行动会影响到委托方(Principal)和代理方双方;(2)委托方只有关于代理方行动的模糊信息(信息不对称);(3)代理方有动力做的选择并非帕累托最优。这里面的第三个要件是构成道德风险的必要一环,但却往往被很多人忽视。用大白话来说第三点,就是说有信息优势的一方,会倾向于用自己的信息优势来做坏事,这样才会有道德风险问题。反过来,如果有信息优势的一方会倾向于做好事,那就不存在道德风险问题,而应该说信息优势方妥善利用信息提升了经济绩效。

因此,当有人在用道德风险来讨论地方债问题时,其实已经预先做了地方政府发债是个坏事,地方政府是“坏人”的假设。从前文的分析可以知道,这样的假设显然是失当的。可以说,那些用道德风险来谈论地方债的人,一开始就误解了地方债,没有认识到地方债对我国经济的贡献,没有充分意识到地方政府在推动经济发展方面发挥的巨大作用。

恐怕也正是出于这种心态,所以我国在国债口径中给地方政府留的空间并不大。中央政府代地方政府发行债券也是近些年的事情。国债口径中给地方政府开的“正门”不够大,地方政府当然就要继续用非正规的“后门”来融资。这正是在跨国比较中,我国中央政府债务占政府总债务比重偏低的原因。在这种情况下,中央政府不仅应该发国债来替换存量地方债,还应该在未来继续加大国债发行量来在增量上持续支持地方政府。打着控制道德风险的旗号来约束地方政府的发债需求,并不能解决债务问题,也不利于经济发展。

在我国这么一个单一制国家中,中央政府和地方政府之间相互负有的无限责任,不是用道德风险、预算约束硬化这些概念就可以撇开的。一个朴素的问题是:如果在地方债处置上中央政府坚持要“谁家的孩子谁抱”,那么以后地方政府是不是可以不抱中央政府的“孩子”?

最后,在央地关系中,中央政府还得清楚自己有“管理者”和“兜底者”的双重身份。作为地方政府的上级,中央政府当然有领导管理地方政府的权力。但另一方面,地方政府真碰到了自己解决不了的问题,中央政府也必须出手来兜底。这样才能阻断风险的蔓延,稳定社会信心。无论是从我国的单一制政体来说,还是从我国人民群众的共识和接受度来看,放任某个地方政府自生自灭,都不是中央政府可做的选择。

当前,我国刚刚经历了3年大疫,土地财政也因为地产市场深陷困境而一落千丈。这两方面带给地方政府的冲击都是前所未有的。在这样的情况下,地方政府债务风险上升完全可以理解。在如此前所未有的反常局面下,中央政府如果还坚持“不救助”原则,就没有履行好自己应尽的职责,有些过于刻舟求剑了。

4. 结论

前文分析指向的结论是清晰的。我国政府债务总量规模不算太大,债务可持续性没有问题,但中央政府债务占比过低、地方政府债务占比过高的结构有问题。我国高质量发展需要高速GDP增长。地方债作为地方政府“经营城市”商业模式的必要一环,与土地财政合起来带来了“中国模式”在基建投资方面的优势,是我国经济快速发展的重要引擎。而我国作为一个单一制国家,中央政府与地方政府之间相互负有无限责任,中央政府理应对地方政府的困难加以救助。在地方政府遭遇了3年大疫和地产滑坡两大前所未有冲击之时,中央政府更应该及时兜底地方债,防止风险进一步发酵。

参考文献

[1] 张明,2023年,《中国地方政府债务:典型特征、深层根源与化解方案》,《比较》,第3期

[2] 杨业伟、王春呓,2023年8月4日,《地方政府债务的规模与压力——读懂地方政府债务系列(一)》,公众号“业谈债市”。

[3] 孙彬彬、孟万林,2023年5月3日,《2022 年,城投财报表现如何?》,公众号“固收彬法”。

[4] 国际货币基金组织,2023年2月3日,《中华人民共和国2022年第四条磋商新闻发布稿;工作人员报告;工作人员声明以及中国执行董事陈述》,国别报告第23/67号,2月3日,https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/02/02/Peoples-Republic-of-China-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-529067。

[5] 国际货币基金组织,全球债务数据库,https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD。

[6] 邓小平,1992年,《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选(第三卷)》,人民出版社。

[7] 周黎安,2007年,《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期,36-50页。

[8] 朱镕基,1993年9月16日,《分税制改革将会促进广东的发展》,《朱镕基讲话实录》,人民出版社,2011年。

[9] 朱镕基,1993年9月25日,《分税制改革有利于中西部地区发展》,《朱镕基讲话实录》,人民出版社,2011年。

[10] 中国政府网,2017年,《我国的立法体制》,https://www.gov.cn/guoqing/2017-11/08/content_5238056.htm。

[11] 曾金华,2018,《严防地方债管理中的“道德风险”》,http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caijingshidian/jjrb/201803/t20180301_2824019.htm。

[12] Salanie, 2005, “The Economics of Contracts: A Primer (2nd)”, MIT Press.

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号