导 语

寒门何以出贵子?在这一问题上,一些中国学者借用布迪厄的“文化资本”概念,提出了“底层文化资本”的解释,这一解释认为,农家学子凭借天然的向上拼搏的动力、把学习与自己家庭甚至是家族荣辱联系在一起,以及农村家庭对知识的敬畏和对教师的敬重与依赖等等,这些乡土社会的读书文化赋予了底层学子独特的“文化资本”,促使他们能考入精英大学,实现阶级跃升。这一解释与柯林斯传统影响下的弱势群体“逆文化资本”研究学派一脉相承,似乎寒门学子依靠这种特殊的文化资本就能够实现人生的逆袭。

但“底层文化资本”这种解释真的可靠吗?小编认为,所谓“底层文化资本”,就是用了些玄乎的学术语言包装了一个我们都知道的惯常认知“穷人的孩子早当家”,这点反而成为穷人的所谓优势了。布迪厄提出“文化资本”这一概念其实并非仅仅为指出中上阶层比底层多“拥有”了某些惯习和阶级品味,所以比底层过得好、阶层地位高,而是为点明这样的区分得以发生是因为有一套社会机制在起作用。“文化资本”与其说是诸如品味高雅音乐、食用健康食物等特定的行为方式,不如说后者仅仅是前者的一种表现:真正重要的,是阶级间的经济区分。寒门子弟只有通过更大量的时间投入,才能弥补这场权力不对等的竞技游戏中的劣势。

“底层文化资本”看似是一种去污名化的尝试,却恰恰由于犯了在认识论上倒果为因的基本谬误,反而成为了一种强化了不平等关系的“误识”。正是在教育场域内更为基本的阶级间权力斗争关系,而非特定的文化资本类型之差异,才是导致寒门子弟以那种近乎苦行的方式进行学习的原因:他们仅是不得已而为之。对于“底层文化资本”进行知识社会学的反思性检视,才是走出这个概念所面临的困境的方法。

【编者注:布迪厄(Pierre Bourdieu,1930-2002),与米歇尔·福柯、罗兰·巴特等人齐名的法国思想家、社会学家。布迪厄以惯习、场域、符号暴力等核心概念发展出了一套独特的分析框架,以文化-权力为主要视角展开社会学分析,他的理论深受马克思、韦伯、维特根斯坦等前辈影响,力图突破社会学经典的二元对立问题,是当代思想史中的重要人物。】

作者|王丹(香港大学)、陈佳欣(香港理工大学)、史和佳(台州学院)、石唐森一(香港大学)、滕媛(华中师范大学)、苏超(香港大学)

责编|侯泉

后台编辑|童话

正文

布迪厄的文化资本理论被广泛用于解释教育的阶层复制现象。寒门弟子难以通过教育实现阶级晋升,其中一个重要原因即中产阶层子女拥有适应学校竞争的文化特质,而底层学子缺乏与学校生活相契合的文化资本,因而造成两者学业成就的差异。阶级优势与劣势通过文化再生产的机制得以复制。这一传统的社会学观点在大量关于农村学生的教育经历和高等教育机会的研究中得到验证[1-3],持续对城乡教育不平等提出批评。

然而,近年来,传统文化资本理论被认为具有灰暗的“阶级决定论”,并容易强化对底层子弟的“污名化”和文化偏见[4]。因此,一些学者对文化资本理论赋予新的理解,放弃文化再生产的视角,转而解释底层农家子弟文化突破和阶层跨越的现象[5-10]。这一类研究普遍以成功进入精英大学的农村底层学子为研究对象,考察他们克服家庭困境、学业脱颖而出的文化原因,并建构出一个新的概念:“底层文化资本”。

这一概念的诞生即刻区分了文化资本的不同类型:“底层文化资本”与“中上层文化资本”或者“城市文化资本”(相对于农村语境)。底层文化资本论承认农村学生在中上层/城市文化资本上的缺乏,但强调“底层有自己的文化实践,也可能产生出某种独特的、其他阶层不具有或较少具有的文化资本”,“这种文化资本在特定制度情境下可以大放异彩”[4]。而重点大学里成功实现阶层旅行的农家学生正是这种独特的底层文化资本大放异彩的证明。

可见,底层文化资本概念的提出,是为弱势的农民群体正名,是“走出‘文化缺陷论’泥沼的一次尝试”[4]。这种努力当然值得敬佩和称赞。但是,这一概念的创造确是基于对布迪厄的文化资本理论的误读,对农村学生的阶层和文化前途有何意义值得进一步商榷。

对于文化资本理论存在一种普遍的误读,即将文化资本窄化为文化资源,谁占有有利的文化资源,谁就在学业竞争和阶层流动上占据优势[11]。文化资源论着重于文化资本的形态和分布,陷入布迪厄所批评的“实体主义式”思维陷阱。文化资本就像是魔法石,发掘新的魔法石并分配给弱势群体,就能够改变阶层分化实现平等。“底层文化资本”的概念即基于这样的解读,把平等的希望放在改变文化资源的形态和分布之上。

然而,按照布迪厄的原意,文化资本不是阶层流动的工具,而是阶层复制的机制。文化资本理论旨在通过阶层复制的过程揭示出隐蔽的维持社会不平等结构的权力关系。公平的阶层流动难以实现,这本身是一个社会结构性的问题。因此,改变文化资本的分布而不撼动隐蔽的权力关系显然不能够真正实现平等。以下,本文将展开论述两种文化资本理论的诠释,并对“底层文化资本”概念进行讨论。

一、文化资本与阶层流动

1、工具式的解读:文化作为资源

戴维斯(Davies)和里兹克(Rizk)[11]精炼地将文化资本概念在英语文献中的应用总结为三大传统:迪马乔(DiMaggio)传统、拉鲁(Lareau)传统和柯林斯(Collins)传统。事实上,这三种传统皆以文化资源论的解读作为其起点,关注的问题是阶层流动而非阶层复制。

迪马乔(DiMaggio)[12]发现学生参与高雅文化——例如接受古典音乐熏陶、阅读经典文学、参观美术馆博物馆等活动——与其学业成绩正相关。这说明学校体系奖励优势或者统治阶级的文化形式。那么打破阶层复制的关键就是引导底层的家庭更多地投入类似的活动,使底层儿童熟悉和掌握精英阶层的文化形式,从而在学校教育中获得成功。

迪马乔的研究把文化资本与阶层流动联系起来,似乎找到了阶层不平等的教育机制,并为逆转阶层不平等提供了方法和道路。后来的学者对迪马乔锁定的精英文化活动提出了质疑,扩大了“有效”文化资本的范围,例如学生的学习习惯、意志品质等[13-14]。但这些批评没有根本扭转文化资本作为学业竞争和阶层流动资源的工具性解读。

拉鲁(Lareau)考察了不同阶层的家庭对于学校要求的不同适应能力[15-16]。与迪马乔不同,拉鲁更注重对比不同阶层家庭内部的日常育儿实践和生活方式。其研究发现:中产阶级的家长有计划、有意识地使家庭育儿实践同学校体制的要求相一致,积极参与学校活动,甚至于强势地干预学校事务,从而在学业和学业之外为其子女争取到更大的制度优势;而底层家庭往往注意满足子女的基本需求,没有意识或者没有能力配合学校要求,从而处于学校教育的劣势。

拉鲁(Lareau)传统确认了文化资本所带来的阶层复制结果,并把文化资本的概念从具体的文化形式(音乐、艺术、技能)扩展到家庭教育的日常实践,不仅包含了儿童所获得的文化素质和技能,也包含了家长的意识、期待和育儿行为。文化资本的概念更加发散,但仍然指向具体的思维方式和行为模式。

柯林斯(Collins)则认为文化资本并不是都掌握在优势阶级手里。不同的社会群体都有自己的仪式(Rituals),这些仪式决定了群体内部所共同认同的文化象征和行为实践。每个群体内部都可能有分层,某种文化形式是否能够在群体内部获得优势地位,是由该群体的仪式所决定的[11]。可见,柯林斯传统对文化资本的诠释倾向于文化相对主义,每个社会群体都有自己的文化资本。

事实上,布迪厄也强调文化资本因社会情境的变化而不同。柯林斯传统在这一点上更贴近布迪厄的本意。柯林斯传统启发了大量的青少年学校亚文化研究,一些学者也开始挖掘弱势家庭和社区中不同于精英文化的“优势”资源和文化宝藏[11]。但是,柯林斯传统依旧聚焦在文化资本本身,并对布迪厄的理论做了“去阶级化”的处理,从而消解了社会阶层复制的主题。

这三个传统虽然差异明显,但都在不同程度上将文化资本理解为社会分层的工具。文化资本,无论是定义为高雅文化还是家庭育儿投资,无论是超越社会群体还是局限于各社会群体内部,都与某些具体的文化形态、文化实践或者文化理念相联系,它们是获得学业竞争优势和社会地位上升的资源或者条件。因文化资本与既存的社会等级结构是因果关系独立的两端,文化资本本身成了阶层不平等的原因,而真正树立并维持等级制社会结构的权力关系则逃避了检视和拷问。阶层流动而非阶层复制成为平等问题的主要关注。

2、“底层文化资本”的内容

“底层文化资本”概念的提出正是基于对文化资本的工具性诠释,希望调整文化资本的形式和分布,从而实现农村学子的阶层逆袭。更仔细地分辨,可以看到以上三种诠释——尤其是拉鲁传统和柯林斯传统——对于“底层文化资本”概念的影响。

“底层文化资本论”虽然也将文化视为资源和工具,但在对精英文化的态度上与迪马乔传统分道扬镳。在这一点上,“底层文化资本”概念与“弥补说”形成了对比。两者都聚焦于研究精英大学中的农家学子,提炼他们的成功经验。一类经验被称为“弥补说”,即少数农村学生通过某种方式弥补了家庭文化资本的缺陷,获取了优势文化资本,因而获得高学业成就,进入重点大学[17]。根据“弥补说”,农家子弟需要摒弃弱势的乡村文化,向能导向教育成功的优势城市文化靠拢。

可见,“弥补说”带有明显的迪马乔传统的印记,认为打破阶层复制的办法在于让底层家庭的学生熟悉和掌握优势阶层的文化形式。而“底层文化资本论”恰恰批判这一观点,认为“条条大路通罗马”,农村学生也可具备不同于城市文化的优势文化资本,从而进入精英大学,实现阶级晋升[18-19]。这一观点与柯林斯传统影响下的弱势群体“逆文化资本”研究学派一脉相承。

基于程猛和康永久[8]的研究,底层农家子弟的特殊文化资本包含三个方面:先赋性动力、道德化思维、学校化的心性品质。其他学者在此基础上延伸出第四个方面:乡土社会的读书文化[7,20-21]。

先赋性动力是指农家学子天然有一种向上拼搏的动力。农村的贫困、恶劣生存条件使农村学生具有强烈的“出人头地”“走出村庄”的愿望[8,22]。因为体会到农业劳动的艰辛,农家子弟才形成勇于担当、改变命运的决心和毅力,使其能够全心投入时间和精力勤奋学习[9,23]。“物或损之而益”,农村孩子因祸得福,先天的阶层劣势反而成为一种特殊的文化资本优势[8]。

道德化思维是指农村子弟把学习作为一种道德事务来对待。“学习不是单纯的个人性事务,更是一种道德事务,是与父母的付出能否得到回报,与自己家庭甚至是家族荣辱联系在一起的”[8]。农村家长认识到“唯读书才是出路”,供孩子读书上学成为农村家庭的重要甚至核心事务[20,24]。家庭资源匮乏时,集中资源在某一位子女的教育,牺牲其他子女的情况也时有发生。父母的辛劳付出、兄弟姐妹的牺牲、全家的期待和投入,都令农家子弟对家庭产生强烈愧疚感,从而将学业看作对父母的孝道、对手足的感恩和对家庭的责任[22-23]。受道德责任的驱使,农家子弟更能够自制地抵抗外界干扰,比如恋爱、娱乐等,从而更专一地投入学业中。

学校化的心性品质是指农村家庭对知识的敬畏和对教师的敬重与依赖,同时也指向农村子弟的性格塑造。学者据此反驳布迪厄的底层弟子与学校文化距离遥远的论断[8]。底层困境的磨炼和农村父母勤劳质朴的品质锤炼出农村学生独立、自律、懂事、坚韧、勤奋、吃苦耐劳等品性[21,24]。而这些品性符合基础教育阶段的学校文化和学校秩序,因此有助于农村子弟克服学业困难、获得出色的学业表现。

例如,李飞和杜云素[22]与董海军[23]的研究都发现了受访农村学生因面临物质生活条件的限制,而养成了高效完成任务和自主学习的习惯以及刻苦学习的意志。许程姝和邬志辉[9]认为这种来自农村家庭环境熏陶的意志品质正是农家子弟在文化上的差别优势,农家子弟在家庭空间中形成的尊重权威、服从秩序规约的品格也能够迁移运用到学校环境中。朱镕君[21]称之为“内生型模式”的底层文化资本,产生于家庭空间内。

乡土社会中的读书文化提供了“内生型”底层文化资本发生的土壤。朱镕君[21]称之为“外嵌型模式”的文化资本,它衍生于中国传统乡土社会中对于读书入仕的功利性追求。“谁家孩子学习成绩好,十里八村的人都会赞美家长‘有本事’”,因为孩子成绩好预示着“将来会‘有出息’,能出人头地,能够为家族甚至是乡土社会及其内部的个体带来荣耀”[20]。孩子的学业成就与农村父母在村庄中的社会地位密切相关。乡村空间中尊重读书、重视学习、认可优异成绩的传统读书文化一方面加强农村父母对子女教育的期待,激励家庭集中资源投入孩子教育,另一方面也促进农家子弟对于读书价值的认同感[7,23]。

总体而言,“底层文化资本”的论述旨在解释少数农家子弟超越经济和文化逆境实现学业成功和阶层跨越的现象。“底层文化资本”的内涵明显受到拉鲁传统的影响,聚焦于家庭内部日常行为、生活方式、主观期待、意志品质等。其目的在于挖掘农村家庭和农村社区中鲜少被人重视却能有效克服阶层劣势的文化资本。这一尝试首先承认不同群体各自的文化形式,并将文化资本放入具体社会文化情境中进行考察,暗合柯林斯传统。然而,“底层文化资本论”归根到底仍然是工具式的文化概念,文化资本等同于不同形式的资源,反抗阶层复制的道路在于发现并推广农村群体内部的特殊文化优势。试图改变文化资本的形态和分布从而实现阶层向上流动,“底层文化资本论”本质上是迪马乔传统的延续。

3、“底层文化资本论”的困境

工具式的文化资本概念以阶层流动为平等目标,却回避追问文化等级的来源,也未质疑社会等级结构,所以还原到现实中往往遭遇困境。

有关“底层文化资本”研究的文献均以精英大学的农村学生为样本。然而,统计数据显示,农村学生进入大学本科的比例在1990-2005年间仅约为1%-2%,在2015年也刚达到5.5%[25]。而农村学生进入一流大学所占比例更远低于农村人口占全国人口比例,甚至该比例在进入21世纪后比20世纪90年代的数值还低[26-28]。对于一个村庄而言,几十年间往往也只有10-20名村民能通过教育实现社会向上流动[29-30]。可见,“底层文化资本”的相关研究在研究对象的抽样上出现了明显的偏颇。

如果非要将少数成功案例的特殊条件推广至全体,那么,对农村学生普遍的教育失利现象的解释将会陷入两难境地。换言之,假如“底层文化资本”的四个维度是农村底层学子实现阶层流动的必要条件,那么,未能考上大学或者未能进入精英大学的广大农村学子只有两种解释:要么缺乏相应的家庭社区条件和意志品质,要么这些条件并不构成所谓“文化优势”。

一方面,部分农村家庭的确存在“读书无用论”的观念,对子女教育期望不高。例如,有研究显示定州市657位农民和云乡雍村789位农民中分别有39%和35%支持“读书无用论”[31-32]。而部分家长在发现省吃俭用供孩子读完大学却找不到好工作,甚至还不如初中生赚钱多时,会开始质疑高等教育的价值[33],不愿“扔几万学费打水漂”[34]。此外,部分农村孩子的确学习态度消极,或在初中阶段主动辍学[35],或呈现隐性辍学,表现出“自弃文化”,如混日子、消极学习、沉迷网络游戏或“快手”短视频等[36-38],因而早早地与大学无缘。

然而,由于回避了城乡结构性不平等的讨论,“底层文化资本”的论述无法解释为什么同样的农村生存困境未能转化为这些农村学子的先赋性学习动力。这使得该论断更容易成为责怪“受害者”的武器,责备这些农村学生未能像其精英同辈一样在逆境中图强反而被学校教育淘汰,将他们的教育失败和阶层复制归咎为其家庭和自身性格所致。

另一方面,部分农村学生具备同样的文化特质,但却没有兑现同样的优势。首先,未成功进入大学的农村学生并非缺乏家庭的全力支持。相反,很多农村家庭能够将全部家庭资源投资于子女教育,部分甚至通过陪读的形式为孩子争取城镇的优质教育。但由于家庭教育能力和资源的限制,即使进城就读,农村学生仍处于结构性底层,难以成功考入精英大学,多数进入普通三本或高职院校[1,39]。

其次,大量文献证明众多高考失利的农村学生同样具有吃苦耐劳、坚忍坚毅的求学品质。李晓亮[40]在河南一所农村高中调研发现,600多名高三文科生考前皆拼尽全力,牺牲睡眠冲刺高考,但最终未有一名考入精英大学。其他学者也曾详细记录过农村学生是如何争分夺秒地学习,但大多无法考入精英大学[41-42]。司洪昌[43]对仁村教育的考察发现,高度的压力和废寝忘食的苦读不但没能增加农村学生的高校入学机会,反而使他们普遍患上了神经衰弱。

至于乡土社会中读书文化的作用,在王兆鑫[20]的研究中,即使生活在同一个崇尚教育的村落,从2009到2019的十年中,村内考入大学的人数在丰年不过五六人,大部分年份仅为一二人。可见,即使具备所谓的“底层文化资本”,能够出人头地的农村学生仍然是凤毛麟角,所以这并不意味着就构成了某种必然的文化优势。

精英大学中农村学子的存在是种小概率的偶然事件。如若不承认这一点,反而将他们的教育经验扩大化,明示或者暗示为整个底层学生突破阶层弱势的条件,这必然陷入两难困境:要么“责备受害者”,要么证明理论自身的无效。然而这一困境并不仅仅是偶然的方法上的谬误,而是源于对文化资本概念的误解。将文化资本等同于具体的文化资源,继而把不平等归结于文化资源分布不均,最终寄望于调整资源分布就可以改变社会不平等。这种对文化资本理论工具式的解读规避了阶层不平等的结构性问题,而底层学子大概率的教育弱势恰恰展现了结构性不平等的必然后果,同时也说明调整文化资本分布的局限。

二、文化资本与社会阶层复制

把文化资本转换成文化资源是对布迪厄理论的严重误读。在布迪厄的理论中,文化资本首先并不等同于具体的文化形式,其次文化资本不是阶层流动的工具,而是阶层复制的机制。布迪厄进一步质问某些文化何以获得优势成为文化资本,从而揭示出阶层复制的根源是优势阶层对文化的专断权力[13]。文化资本虽然是布迪厄理论的核心概念,但它必须结合阶级区隔、社会空间和象征性暴力等其他相关概念,才能呈现社会阶层结构的全貌。

1、衡量文化资本的标准:劳动时间

文化资本的三种形式中,研究者对于具身形式(embodied state)的文化资本的误解最多。自迪马乔[12]以来,文化资本概念就被置换成各种具体的文化态度或行为,如“高雅文化”、教育程度、生活方式、消费模式、兴趣爱好等[14]。底层文化资本论延续了这一传统,把文化资本等同于某些具体的文化实践或者态度,占有这些具体的文化实践就能获得教育优势。

换言之,具体的文化实践或态度本身被等同于阶级复制或突破的机制。根据这个逻辑,城市学生和农村子弟虽然具有不同的文化特征,但不妨碍他们殊途同归,各有优势。这类误解被布迪厄称为“实体主义式”思维模式(substantialist mode of thought),它舍本逐末,反而让表面的差异掩盖了真实的不平等[44]。而前述将文化视为资源的三种研究传统(即迪马乔传统、拉鲁传统和柯林斯传统)不同程度上都是“实体主义式”的思维模式。

事实上,哪些具体文化特征能构成“优势”因不同的社会情境而异,而布迪厄的文化资本论致力于发现“普遍有效”的理论模型,超越具体社会历史环境和具体文化表象去解释普遍的阶级复制机制[44]。他认为,最精确的衡量文化资本的标准,不是具体呈现出来的文化实践或偏好,而是习得某种文化的时间[45]。

在经典短文《资本的形式》中,布迪厄认为,资本是劳动的积累,或以物质的形式存在,或以人的行为表现形式存在,文化资本亦然[45]。具身形式的文化资本积累,是与培养、耕耘、内化的劳动过程相联系的,意味着投资者必须亲自投入时间。获得具身形式的文化资本是个体的自我完善,是对自我的投资,首先是时间的投入,此外也包括对欲望的克制,以及随之而来的困苦和牺牲。“底层文化资本”所指的先赋性动力、道德化责任、学校化心性品质和乡土社会文化等因素,并不能直接转化成考试分数,它们的功能只是提高农村学生自我克制和自我牺牲的程度,从而加大学习时间的投入以获得学校所奖励的文化技能。

积累文化资本所消耗的时间决定了阶层的优势或劣势。按照底层文化资本论所说,农村寒门子弟克己勤奋、争分夺秒的学习,相对于城市学生构成了时间投入上的优势。表面上看,这与布迪厄的理论并无出入。然而,这些观察只是关注显性的时间投入,而布迪厄指出,更重要的阶级再生产的文化机制是隐蔽的家庭内代际传递。优势阶层的家庭生活惯习与学校体系优先奖赏的文化特征吻合度更高。因此,其子代的文化资本积累从出生就开始,自然而然地融入家庭生活,在没有任何灌输的痕迹、在无意识的成长过程中就获得了父辈所积累的文化特征。

这个过程不耽误、不浪费时间,轻松高效、姿态优美地实现了文化资本的代际传递,如鱼在水以逸待劳[45]。这种隐蔽的时间优势是劣势家庭(如农民家庭)所不具备的,其子女没有如鱼得水的家庭文化积累可依赖,必须通过刻意、笨拙、低效的灌输、走弯路、纠错误、死记硬背才能获得家庭中所缺乏、而学校教育中所奖励的文化资本。换言之,农村精英学子大量的显性时间投入,正是弥补其隐性时间劣势的必须,是其弱势的阶层地位的苦果。可见,先赋性困境或能激发出部分有利于农村学子获取文化资本的主观条件,但在资本积累的决定性条件——劳动时间上,不构成丝毫优势。

2、阶级区隔与学习时间的投资能力

“实体主义式”的文化资本概念隐含两个前提:一是文化本身是有优劣之分的;二是文化资本的阶级差别是因为不同阶层群体拥有不同种类且不同价值的文化。据此逻辑,打破阶级复制的途径是底层群体要放弃自己的文化,转而拥抱中高产阶级的文化。底层文化资本论反其道而行之,试图指认底层群体具有特殊的、不为城市阶层占有的优势文化。但其本质仍然依循“实体主义式”的思维逻辑,把实体文化同特定阶层进行僵化且机械的对应。实际上,这是在以偏概全地给底层群体贴上某种“本质性”的文化标签。这种论述一旦遭遇群体内部的差异则必然出现左右为难的尴尬局面,前述农村学生群体内部的区分即为一例。

“实体主义式”文化资本研究不断寻找什么是优势文化,而布迪厄的任务是论证什么构成文化优势。占有具体的优势文化是阶级文化优势的结果,而文化优势本身体现在获得优势文化的能力,它以劳动时间的积累为衡量标准。

以时间为衡量,文化资本的阶级差别便超越了文化类型,而仅仅呈现为量的差异。它不是楚河汉界把底层和中产阶级分割两边,更像是一条数轴或光谱上的连续量变。在布迪厄的理论体系中,阶级是一个关系性(relational)的概念,取决于不同个体或群体在社会空间中所处的相对位置[44]。而且,他在文化资本理论的论述中从来没有否定底层群体能够突破逆境实现阶级上升的可能,或者表示优势阶级所有成员必然维持其阶级优势。于布迪厄而言,阶级复制的程度取决于各阶级获得优势文化、在学术市场占据上风的概率。因而,文化习得和阶级再生产不是某种“结构决定论”的产物,而是各个群体实际拥有的获得不同阶级空间位置的不平等概率。

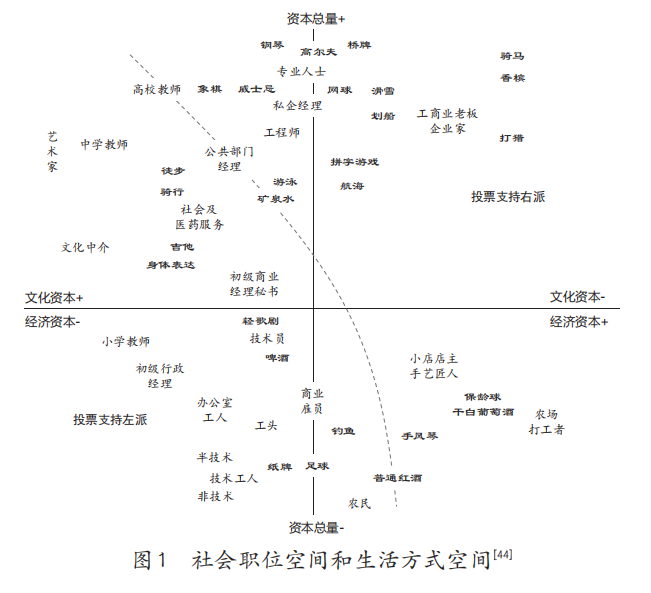

具体而言,社会空间由资本总量和资本结构所建构,经济和文化资本的总量分布构成纵向维度,经济和文化资本在总资本量中的不同比例构成横向维度。个人或群体在社会空间中的位置,首先取决于他们拥有的资本总量,其次取决于其资本结构(见图1)[44]。空间位置相近的个人或群体因为相似的经济资源和文化趣味而形成相似的生活方式,即惯习(habitus)。惯习是阶级区隔(distinction)的标志。

阶级文化资本的不平等表现为学习时间的不同投资能力。阶级之间的时间投入差异主要受资本总量即纵向维度的影响。优势阶级强大的家庭文化资本可以隐蔽地转化为子女的隐性时间投入,如从小熏陶以提前积累文化资本;即使家庭文化资本欠缺,也可以用雄厚的经济资本购买文化服务,如择校、课后补习等,从而转化为有效的学习时间投入。拉鲁的经典研究中,中产阶级采取“齐力栽培”的教养模式,而工人和底层阶级采取“自然放养”的教养模式,正是不同阶级时间投资差距的有力证据[16]。

此外,个人学习时间的投入也取决于其家人能够为他提供的空闲时间的长度,即不受经济约束的时间[45]。延长在校时间、推迟进入劳动力市场,对于资本总量低的底层家庭而言,意味着更大的经济压力和更高的投资风险,因此放弃或者失败的概率更大。阶级文化和经济资本总量通过直接或间接地影响学习时间投入而导致文化习得的不平等概率,进而影响阶级再生产的程度。拒绝考察资本总量的影响,而夸大部分农村学子弥补时间劣势的能力,甚至将资本总量的匮乏(即逆境)错认为底层“差别优势”的来源,所谓“物或损之而益”,实际上是否认社会阶层不平等的现实。

社会空间的横向维度,即资本结构的不同,解释了阶级内部的差异。纵向维度坐标相近的群体,可能在横向维度即文化资本的比重上距离很远。如图1中的高校教师和工商业老板,在资本总量上相似,但前者具有高文化资本、低经济资本,后者则相反。因而他们处于横向坐标的左右两端,且两者在文化资本的获得概率上也不尽相同。类似情况也出现在底层群体的内部,如工人群体和农民群体也在资本结构上存在不同,从而在内部形成文化区隔,导致学习时间积累的差异。

因此,农村寒门学子小概率的逆袭成功是布迪厄理论中的应有之意,根本不构成某种特殊而需要特别解释的例外现象。换而言之,小概率反映了农村家庭与城市中、高产家庭的文化区隔,而逆袭成功则反映了农村群体内部不同的资本总量和资本结构的分布。

关系性的阶级概念更加灵活全面地解释了阶级复制的机制,而“标签式”的实体主义思维则会使人陷入无尽的阶级文化性质的争执之中,落入文化本质论的陷阱。

3、象征性暴力与阶级

“实体主义式”的思维模式捕捉到了表面现象,即优势文化在不同阶级中的分布是不均匀的,但它不能解释分布不均的原因。而且,认可文化本身可分优劣,也就是将文化的符号价值视作内生于特定文化的自然属性,这是对布迪厄文化资本理论最严重的误解和扭曲。

文化的价值评判存在不确定性,不同的人群有不同的意义解读,这是多元世界观的基础[46]。不同群体处于不同的社会空间位置,表现出相互区别的文化趣味和性情,即惯习。如图1所示,私企经理可能喝威士忌、打网球,而工人群体则喝普通红酒、踢足球。客观上,惯习存在区隔,但并不天然地存在等级优劣,没有确定的理由证明打网球比踢足球更优越、更高尚。差异并不等于等级。

然而,现实的社会空间代表了一种等级化的社会秩序。在该秩序下,具体文化被赋予了相对稳定的符号价值,例如,高尔夫、钢琴、桥牌占据资本总量(纵轴)的顶端,成为高资本文化,而足球、普通红酒和扑克牌属于低资本文化,处于纵轴的下部(见图1)。这个相对稳定的符号价值系统规定了文化的等级,从而规定了惯习和拥有特定惯习群体的社会等级,形成阶级秩序。布迪厄文化资本理论的核心在于挑战这种文化等级秩序的合法性,撕开其阶级统治的伪装。

布迪厄指出,文化的等级秩序是象征性暴力(symbolic violence)的结果,是占主导地位的阶级对自己的世界观赋予合法性、并强加于其他群体的一种文化专断(cultural arbitrary)[46-47]。主导阶级的惯习成为社会空间中的主导文化,有利于主导阶级以及与其位置相近的群体在日常生活中习得优势文化、继承文化资本。而远离主导阶级的群体,必须抛弃自己的日常惯习,向主导阶级的生活方式靠近,才能克服阶级区隔,获得优势文化,实现空间位置的上升。文化的阶级区隔给不同群体习得主导文化造成不同难度,导致了不同阶级文化资本积累所需劳动时间上的差异。这是文化资本分布不均的主要原因。

然而,文化专断必须依靠客体化、制度化的方式才能维持其合法性,掩盖其象征性暴力的本质。文化本身并没有确定的优劣,文化能力转化为文化资本,必须在教育体系与经济生产之间建立某种客观的交换关系。学历文凭,即制度化的文化资本,就是将文化能力交换成经济资本的中介。在劳动力市场上,不同专业、不同院校的学历文凭客观地标志着学生与主导文化的距离,建立相应的兑换率[45]。通过制度化的学历文凭,群体的惯习终于被贴上价格标签,客观地区分出等级高下,专断的文化等级秩序获得了天然合法性[48]。

学校教育体系是维持文化专断的重要机构。学校体系通过筛选学生,向“成功者”颁发学历文凭,但筛选的标准是主导阶级的文化需求[47]。学校通过奖励主导文化,排斥其他群体的文化,从而复制和强化已经建立的文化等级和阶级秩序。例如,一位农村的女博士生进城之后,觉得城市女孩很“懒”,而自己会缝纫、做饭、干农活,对农村生活感到自豪[7]。这呈现出对文化的多元评价,底层群体的惯习自有其可贵的价值。

但是,学校系统的筛选标准是读写、数学、外语等能力,而不是做饭、缝纫、养猪、喂鸡的能力,前者才是“合法的知识”,才能进入制度化的教育体系,并在筛选过程中受到奖励。可见,学校教育系统通过貌似客观的选拔,隐蔽地宣扬城市主导阶层的文化惯习,维护其合法性,继而通过文凭颁发和市场兑换,复制和强化着城乡之间、脑力和体力劳动之间的阶层等级。

“底层文化资本”这一概念,表面上是对城乡阶层不平等的挑战,鼓励寒门学子发挥“差别优势”,进入城市中产阶级。实际上,所谓“出人头地”“阶层旅行”“寒门贵子”,都是以逃离乡村、进入城市、向主导阶层的文化和经济地位靠拢为目的。这样的抗争逻辑是以肯定专断的文化等级和社会秩序为前提的,不可能实现真正的阶级平等。就像玩游戏,输家试图发现游戏攻略以获得上风,但却并不挑战始终压制于他的游戏规则。平等的问题从阶层复制简化为阶层流动,这与布迪厄的文化资本理论背道而驰。

三、结 语

综上所述,布迪厄的文化资本理论旨在解释社会阶层复制,而非阶层流动。与迪马乔、拉鲁和柯林斯的三种工具式解释传统不同,布迪厄理论中从未简单将文化资本等同于具体形态的文化,反而批评了这种“实体主义式”的思维模式。他认为,文化资本的优劣并不取决于文化本身的形式和内容,而是由获得优势文化的难易程度——即劳动时间——决定的。

任何群体习得本群体的文化都比跨群体的文化学习更容易。但是,由于优势阶级掌握了象征性暴力的文化专断权,使社会制度(如学校教育)更多地奖励本阶级的文化,学校教育的内容和要求与优势阶层的生活惯习更相近,因此获得了文化资本的优势。而底层群体则迫于教育制度的要求,需要抛弃本群体文化、艰难地靠近优势阶级的文化才能在貌似公平的竞争中胜出。文化本无优劣之分,然而由于象征性暴力的介入,不同文化才在教育竞争和阶层流动中成为不同价值的文化资本。

简言之,社会等级必然先于文化资本而存在,以文化资本作为阶层复制的机制,也必须以既有的社会等级作为条件。文化资本不可能区别于社会阶层结构,成为改变后者的魔法石。因此,不触动社会阶层空间结构,仅通过调整和分配文化资源的提议(如“底层文化资本论”),是难以实现机会平等的目标的。真正的批判,需要跳出“实体主义式”的思维模式,暴露社会秩序背后的文化专断和阶级统治的象征性暴力。

布迪厄使用“文化专断”一词揭露出社会阶层复制的真正原因,也提示出解决问题的方向。首先,“专断”一词驱散了文化优劣论的谬误,还原了文化惯习无优劣的原本状态。因此,教育的平等需要打破文化的阶级偏见,让学校体制不再偏向于奖励优势阶层的文化和生活方式,而是平等地尊重和奖励不同群体的文化惯习。对城乡差距而言,学校课程和评估体制应该平等地对待农村生活方式和乡土文化。

其次,“专断”权力的产生却并不是没有缘由的。学校偏爱奖励的文化资本最终通过制度化为学历文凭,在劳动力市场上转换为经济资本和阶层地位。可见,文化资本的内容很大程度是由市场和经济结构所决定的,学校奖励的文化和技能最终是与经济和市场上的精英阶层相联系的。文化的阶层分化转换为经济的阶层分化,在劳动力市场和经济领域最终完成社会阶层复制。换言之,调整经济资本的分布比调整文化资本的分布更有利于实现教育平等。缩短经济的差距可以有效地缩小不同群体之间的阶级区隔,也即缩小群体之间的文化差异,降低跨群体文化习得的难度。经济的平等将促进教育和文化的平等。这也许是布迪厄的文化资本理论留给我们的启示。

参考文献:

[1]雷望红. 阶层流动竞争与教育风险投资——对甘肃宁县“陪读”现象的解读[J]. 中国青年研究,2018(12): 86-92.

[2]谢爱磊. 精英高校中的农村籍学生——社会流动与生存心态的转变[J]. 教育研究,2016,37(11): 74-81.

[3]余秀兰 . 高考中的城市偏向——十年高考语文试卷分析[J]. 教育理论与实践,2004(2):40-43.

[4]程猛,吕雨欣,杨扬 .“底层文化资本”再审视[J]. 苏州大学学报(教育科学版),2018,6(4): 52-59.

[5]安超,康永久 . 大器晚成:“教育改变命运”的家族代际变迁及其双重面向[J]. 当代教育科学,2021(2): 11-22.

[6]刘祎莹 . 精英大学中的“寻游者”——关于布尔迪厄“文化资本理论”的另一种言说[J]. 北京社会科学,2019(11): 62-69.

[7]程猛,陈娴“. 循规者”的文化生产[J]. 青年研究,2016(2): 58-67.

[8]程猛,康永久.“物或损之而益”——关于底层文化资本的另一种言说[J]. 清华大学教育研究,2016,37(4): 83-91.

[9]许程姝,邬志辉 . 农村文化资本与文化生产 ——基于农村儿童“差别优势”的理论构型[J]. 教育学报,2021,17(3): 144-153.

[10]余秀兰,韩燕 . 寒门如何出“贵子”——基于文化资本视角的阶层突破[J]. 高等教育研究,2018,39(2): 8-16.

[11]DAVIES S,RIZK J. The three generations of cultural capital research: a narrative review[J]. Review of Educational Research,

2018,88(3): 331-365.

[12]DIMAGGIO P. Cultural capital and school success: the impact of status culture participation on the grades of U.S. high school students[J]. American Sociological Review,1982,47(2): 189-201.

[13]GOLDTHORPE J H.“Cultural capital”: some critical observations[J]. Sociologica,2007(2): 1-23.

[14]LAREAU A,WEININGER E B. Cultural capital in educational research: a critical assessment[J].Theory and Society,2003,32(5/6): 567-606.

[15]LAREAU A. Home advantage: social class and parental intervention in elementary education[M]. 2nd ed. Lanham,MD: Rowman & Littlefield Publishers,2000.

[16]LAREAU A. Invisible inequality: social class and childrearing in black families and white families[J]. American Sociological Review,2002,67(5): 747-776.

[17]余秀兰 . 文化再生产: 我国教育的城乡差距探析[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2006,24(2): 18-26,33.

[18]陈乐 .“先赋”与“后生”: 文化资本与农村大学生的内部分化[J].江苏高教,2019(8): 39-46,118.

[19]朱焱龙“. 资本补给”与“自觉共情”: 低阶层子代获得高层次高等教育过程的代际支持[J]. 中国青年研究,2018(6): 91-98.

[20]王兆鑫 .“走出乡土”: 农村第一代大学生的自我民族志[J]. 北京社会科学,2020(5): 26-36.

[21]朱镕君 . 城乡之间: 底层文化资本生成的空间机制[J]. 中国青年研究,2021(4): 98-105.

[22]李飞,杜云素. 资源约束下的苦难与超越: 高学业成就农村青年的求学史分析[J]. 中国青年研究,2019(7): 5-14.

[23]董海军 . 成长的驱动与机会: 底层苦难经历的自我民族志[J]. 中国青年研究,2019(7): 24-29.

[24]韩钰. 家庭传统文化资本对农村青年阶层跨越的影响研究 ——以鲁西南H村和M村为例[J]. 青年探索,2016(2): 46-54.

[25]周宇香. 中国“90后”人口特征及其形成原因解析[J]. 中国青年研究,2020(11): 43-51.

[26]李春玲 . 教育不平等的年代变化趋势(1940-2010)——对城乡教育机会不平等的再考察[J]. 社会学研究,2014,29(2): 65-89,243.

[27]刘云杉,王志明,杨晓芳. 精英的选拔: 身份、地域与资本的视角——跨入北京大学的农家子弟(1978-2005)[J]. 清华大学教育研究,2009,30(5): 42-59.

[28]杨东平 . 高等教育入学机会: 扩大之中的阶层差距[J]. 清华大学教育研究,2006,27(1): 19-25.

[29]胡现岭 . 农村青年社会流动方式之变迁(1978-2010)——以对河南省 22 个村庄的调查为中心[J]. 中国青年研究,2013(10):5-9.

[30]张玉林 . 通向城市的阶梯——20世纪后期一个苏北村庄的教育志[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2004,41(4):34-41.

[31]黄政 . 读书真的无用? ——农村居民教育期望的形成机制研究[J]. 教育科学研究,2021(6): 54-59.

[32]李涛,邬志辉 .“乡土中国”中的新“读书无用论”——基于社会分层视角下的雍村调查[J]. 探索与争鸣,2015(6): 79-84.

[33]谢爱磊 .“读书无用”还是“读书无望”——对农村底层居民教育观念的再认识[J]. 北京大学教育评论,2017,15(3): 92-108.

[34]侯勇,徐海楠. 教育效用僭越与价值复归:“新读书无用论”的社会学分析[J]. 中国青年研究,2014(6): 77-81.

[35]SHI Y,ZHANG L,MA Y,et al. Dropping out of rural China's secondary schools: a mixed-methods analysis[J]. The China Quarterly,2015,224: 1048-1069.

[36]丁百仁,王毅杰. 公立学校农民工子女“自弃文化”研究[J]. 青年研究,2017(2): 29-37.

[37]LI M,TAN C K K,YANG Y. Shehui Ren: cultural production and rural youths’use of the Kuaishou video-sharing app in Eastern China[J]. Information,Communication & Society,2020,23(10):1499-1514.

[38]李涛 . 网络游戏为何流行于乡童世界——中国西部底层乡校再生产的日常研究[J]. 探索与争鸣,2020(2): 91-98.

[39]王欣,卢春天 . 农村陪读家庭资源传递及其影响——基于“陪读”的个案研究[J]. 中国青年研究,2019(8): 69-75,41.

[40]LI X. Demystifying Gaokao: cultural capital and university access of rural students in China[D]. Hong Kong: The University of Hong Kong,2017.

[41]王伟宜. 高等教育规模扩张与各阶层子女入学机会变迁研究[J].北京大学教育评论,2010,8(4): 120-130.

[42]XIANG X. My future, my family, my freedom: meanings of schooling for poor,rural Chinese youth[J]. Harvard Educational Review,2018,88(1): 81-102.

[43]司洪昌 . 嵌入村庄的学校: 仁村教育的历史人类学探究[M]. 北京: 教育科学出版社,2009.

[44]BOURDIEU P. Practical reason: on the theory of action[M]. Stanford:Stanford University Press,1998: 3-5.

[45]BOURDIEU P. The forms of capital[G]// SADOVNIK A R(ed).Sociology of education: a critical reader. 2nd ed. New York and London: Routledge,2010:83-96.

[46]BOURDIEU P. In other words[M]. Stanford: Stanford University Press,1990:133-134.

[47]BOURDIEU P,PASSERON J C. Reproduction in education,society and culture[M]. 2nd ed. London: Sage Publications,Inc.,1990.

[48]BOURDIEU P. Outline of a theory of practice[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1977:188.

文章来源:转载自公众号“ 复旦大学高等教育研究所”,2024-01-30,原文发布于复旦教育论坛:2023年第21卷第6期

原标题:专论 |阶层流动还是阶层复制?再读文化资本理论并兼谈“底层文化资本”

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号