作者按:资本是一个非常抽象的概念。在本文中,资本指的是垄断大财团联手构成的一种权力。这种在法兰西共和国国家框架下看似分散、零乱的权力机构,实质上却在真正起着全面统治法国的作用……

我不是经济学家,我只是略微了解资本家究竟是如何从工薪阶层身上榨取剩余价值的。但作为一名记者,我在法国工作、生活的20多年里,通过对法国社会的仔细观察、剖析和透视,对其各阶层之间的关系有了自己的看法。其中特别需要一提的,就是法国“资本”这一在法国社会中几乎无所不在、渗透到每一个角落的巨大但隐形的权力。

资本首先当然就是由大财团构成的。近些年,在世界五百强大财团中,法国有26—31家,其中包括安盛(AXA)保险公司、道达尔(TOTAL)能源公司、法国巴黎银行(BNP Paribas)金融集团、家乐福(Carrefour)超市、法国电力集团(EDF)等等。这些大财团在法国社会影响巨大。谈到资本与政权的关系,我们立即会想到军工、石油、粮食等大工业集团,不可忽略的当然还有金融财团,它们对政权的影响是显而易见的。但具体而言,它们究竟是如何架空、主导和控制政权的?我们还有很多疑问。我在法国期间,一直在观察和琢磨这个问题。最终通过一系列实际事件所透露出来的蛛丝马迹,通过拼接组合,日积月累,我逐渐认识到资本与政权之间“剪不断、理还乱”的复杂关系。

事实上,资本在控制政权领域,既做得非常隐蔽而深入,不容易被发现,同时又是如此肆无忌惮,甚至可以说是明目张胆、毫无顾忌。军工集团与国家利益有着过于密切的关系。因此,以军工集团为例来说明资本对政权的控制和影响,显然说服力不够。我认为如果我们到一个与国家利益关系不是那么显著的领域去探讨财团与政府——也就是资本与政权——之间的关系,可能更具说服力。这里我试着通过举例跨国制药公司对法国卫生部的控制来分析、解剖、诠释这一幕。

说到制药集团,本应论及新冠疫情,但因与新冠疫情相关的利益内幕尚不清楚,因此,这里暂将视线转回2009年暴发的全球甲型H1N1流感疫情,通过对那次疫情的分析来体验一下资本与政权之间的真实关系。

当年曾到境外旅行的中国人都会对此有记忆。2009年欧洲各国机场都如临大敌,严格检查入境人员;各国政府投入了大量人力物力来对付这场席卷全球的“大流行病”(世界卫生组织的定义)。

法国当时执政的是右翼总统萨科齐。他麾下的卫生部长罗斯利娜·巴舍洛(Roselyne Bachelot)于2009年7月疫情最为严重的关头,下令由政府出巨资向三家医药公司订购了9 400万支疫苗。法国仅占世界人口的1%,却订购了全球10%数量的疫苗。当时做出这一决策的依据,来自向部长提供专业咨询意见的专家,他们认为每人必须打两针疫苗才能起到预防作用。法国人口超过6 000万,所以订购超过9 000万支疫苗是理所当然的。

然而到了12月份,各国对H1N1疫情的研究都表明,一针疫苗足以抑制H1N1病毒的流传。于是法国政府紧急取消了5 000万支疫苗的订货,并为此支付了巨额违约款。最后法国仅574万人打了疫苗,就已成功地控制住了这次甲流疫情。多出来的3 800万支疫苗转卖给了卡塔尔30万支(请看仔细了,30万支),余下的赠送给世界卫生组织1 600万支,赠送给法国驻各国大使馆为生活在国外的法国侨民注射200万支,这样操作完,还剩下1 900多万支!怎么办?只好放在仓库里。这1 900多万支疫苗一直放到2010年和2011年陆续到期,不得不一一销毁。没有使用的疫苗共浪费了法国国库4亿欧元!如果再加上购买治疗甲流药物“达菲”和10亿只口罩的开支,为鼓动一直持怀疑态度的法国人去打疫苗而花费的宣传费,以及建立打疫苗的网点、支付打疫苗的医护人员的费用……法国政府共支出22亿欧元来应对这场最终仅造成法国300人死亡的甲型H1N1流感疫情(作为比较,法国每年死于普通流感的人数约为6 000,死于新冠的人数到2022年年中已经超过15万)。

当时法国卫生部面临的一个重大问题就是如何压缩医疗保险费用领域120亿欧元的赤字。而这次应对甲流疫情,法国政府犯下的决策性错误,进一步恶化了政府的亏空状态。

为什么政府会犯下这么严重的决策性错误呢?

从表面上看,这是一个由行政权(即政府)犯下的过错。然而实际上,这是资本控制政府、操纵政府为财团牟取暴利的一个典型例子。事实上资本—政权—媒体的三权构成,才是法国乃至“西方发达民主国家”的真正“超稳定权力结构”。

如果说在法国,政权确实代表着强大的国家权力的话,这一权力对资本主导的市场经济和金融却没有足够的制约能力;对资本控制下的媒体仅有着“有限制约”能力。相反,资本却通过其手中掌握的两大法宝,金钱和媒体,对政权有着强大的生死攸关的绝对权力。

在以法国为代表的“西方发达民主国家”,政权是靠选举上台的,有着明确的“寿命年限”和一定的透明度,而财团却是世袭的,并且永远是“黑箱作业”,没有任何外力能够渗透其中,也没有任何外力能够真正制约其权力。他们相互联姻、结成利益同盟,权力几乎无限、无界,特别是无国界,不受任何监督。他们在政权和国际组织中培养、安插了无数——说“无数”,是因为没有任何人,无论是记者、学者、专家,或是统计人员,知道哪些人是在明里暗里为财团服务的——的代理人。他们的经济、金融实力十分雄厚,甚至远远超过世界上绝大多数国家。

与此同时,财团也控制着主要的大众传媒,包括报刊、影视、广告等多种形式。传统媒体基本上听命于他们的“金主”,即拥有他们的财团。所以传统媒体的“自由度”十分有限。即使是国际互联网最后享有的一定限度上的“实际自由”,也如巴尔扎克小说《驴皮记》中的“驴皮”一样,随着每一次被充分使用变得越来越小,日益遭到财团操纵的政权,以及财团本身通过金钱所主导的权力的无情压缩……

分析和理解资本—政权—媒体的三方构成、相互关系和作用,以及“选举”在其中所起到的作用(已经形成一种真正的“异化”的作用),是认识西方发达国家民主机制的关键所在。耐人寻味的是,我在法国工作、生活了近20年后,才刚刚勘破这层谜——蒙着厚厚面纱的历史永远不会主动告诉我们她的真相究竟如何。但唯一可以猜测到的是,真相往往是丑陋的,否则就不会被刻意地掩饰起来……

让我们首先从资本分析入手。

“资本”作为政治经济学的一个基本概念,实质上是相当模糊的。我只是借用这个概念来说明我眼中的西方世界的一大权力结构。在说明我笔下的“资本”的含义之前,我必须说明一点,即作为一名长期在西方生活、工作、研究的记者,我不是从西方的理论中去寻找有关“资本”的概念,而是从一般现实中来理解这个特殊的、从马克思到凯恩斯均写下洋洋百万字来解释的词……我用在这里,仅仅是指在西方经济领域占据着主导地位的财团,特别是垄断财团、跨国财团的总合而已。

从我的角度,对“资本”可以有两种理解方式。一是专指国际金融资本集团,以及其直接或间接控制的影响到整个世界的垄断企业。二是泛指由拥有一定经济实力的企业主组成的集团。财团从英文“financial group”直译过来的话,本意就应该指“金融资本集团”。金融资本集团直接对西方主要“选举民主”国家构成的那种强制性的制约,主要是在金融领域。这在下文中还要详细分析。法国1973年1月3日由国民议会通过有关法兰西银行的法律,欧共体首脑会议于1991年12月10日通过《马斯特里赫特条约》(即《欧洲联盟条约》,其第104条款规定了欧洲中央银行的建立及其性质),以及欧盟于2007年12月13日通过《里斯本条约》(即《新欧洲联盟条约》,其第123条款进一步确认了欧洲中央银行的角色和作用),使得金融财团从某种意义上来说,成了欧盟国家机构“永远的债权人”。

从这个意义出发,可以说西方主要“民选体制”国家都已经在某种程度上成为跨国金融资本集团的“半殖民地国家”。因为这些国家的金融主权已经丧失了。人民辛辛苦苦创造的财富,都在成为拱手贡献给跨国金融资本的……债务。从美国到法国,哪个国家不是债务缠身?这些国家的债务规模甚至已经超过了其年度国民生产总值。为什么会变成这样?这里,仅以法国为例分析一二。

直到1973年之前,法国还一直是一个金融主权独立的国家。但就是在这一年,法国国民议会通过了一条法律:《1973年1月3日第73—7号法兰西银行法》(Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France)。这条法律也被人称为《罗斯柴尔德法》。由此,法国开始走上了一条不归之路。

关于这项法律的来龙去脉,读者可以参考我的另一部著作《自由的幻觉》中的“附录八”,里面有非常完整的,也是国内独一无二的介绍和解释。甚至很多法国人都不了解这条法律的存在及其造成的历史性后果。因为有关这条法律的介绍和解释甚至在法国都属于被边缘化的信息。而其中有一些“秘密”是不能让公众了解的。法国媒体几乎不讨论这个问题。因为法国媒体绝大多数都是由金融资本所控制的。而金融资本恰好是这条法律的绝对受益者……今天这条法律已经随着法国纳入欧盟而被欧盟的相关条约所取代。但其性质却并没有改变。

简言之,这条法律主要就是将原来完全由国家所控制的货币发行权,一定程度上转移到私人银行手中。在这条法律通过之前,法国由国民议会通过一年的财政预算,然后以“零利率”(无息或低于1%的极低利率,仅仅为了支付维持中央银行行政开支的费用)的方式,向中央银行借款来支付国家预算赤字,并适时归还中央银行。

但到1973年1月3日这项法律通过之后,法国国家预算不得不向私人银行借款来维持财政预算的平衡,而且再也不是零利率了,而是约4%这一相对而言非常高的利率。也就是说,国家在做出预算后向私人银行贷款,债务到期时必须支付4%的利率。私人银行做了什么?除了印钱、借钱给国家,其他什么也没有做。为什么要通过这样一条法律?因为“专家们”告诉政府和议会,如果国家可以无偿向中央银行借款的话,就会导致国家借了又借、无限制地一直借下去,并无力偿付债务,最终走向破产(不过事实上20世纪以来欧洲从来没有发生过这类事,至少在法国没有发生过)。所以要参照金融市场的利率来限制国家的借款欲望。自从通过这条法律后,债务利息便成为一个压在法国国家预算头上的重负。在1970年代滞胀与石油危机的背景下,仅仅五年以后,即1978年,法国国家预算便从盈余走向了亏损。每年法国国家都不得不向私人银行支付所欠债务的利息。这笔利息日积月累、越来越高,到今天已经成为每年法国国家预算开支中几笔最大额的支出之一。在某种意义上可以说,如今的法国人,劳作一年之后,首先要支付银行借款的利息,然后余下的钱才是自己的。到2023年,法国的公共债务规模首次超过3万亿欧元,是年度国内生产总值的109%……

这些信息我们可以从经济与金融学者皮埃尔-伊夫·鲁热龙(Pierre-Yves Rougeyron)的著作《对1973年1月3日法律的调查》[1]中了解到。这本书的副标题非常发人深省:“一群银行精英和高级公务员如何通过一条晦涩难懂的法律使法国背负上私人银行的债务”。

通过对欧洲和法国的观察,我认为不仅仅是金融财团,还应该在“金融财团”的概念上再扩展其外延,将西方发达国家社会主要经济与文化活动的各个领域的垄断大财团也纳入其中,如军工、石油、医药、出版、影视、粮油、环保、零售、电讯、汽车等各大产业。用一个简单的方式来理解,就是对应法国政府部门所在的各个领域,都有着对称的垄断大企业财团存在。也就是说,在政府表面上的治理之下,每个领域都存在统治着本行业的垄断企业在实际上进行着从政策制定、执行到社会效应、反馈等整个过程的全盘控制。而其与政府机构的关键不同之处在于,政府是为民众服务的,而垄断财团则是以其自身利润的最大化为唯一目标。在很多情况下,政府部门往往被垄断企业所操控,其执政行为越来越倾向于为垄断集团营利,而非为民众利益服务。

本章开始时所提及的法国卫生部在2009年甲流疫情暴发时采取了大大有利于医药公司的对策就是一个例子。法国政府之所以会犯下应对甲流的决策性错误,实质上就是因为这是一场制药业财团在暗中操控的为其自身牟取暴利的成功“战役”。

政治家当部长,一般而言并非因为其专业知识,而是因其政治领导能力。法国卫生部长巴舍洛虽然是医学博士,但她不可能对所有流行病症都了解,因此,她只能如几乎世界上绝大多数政治家一样,依靠身边的专家来做决策。问题是,据法国《巴黎人报》披露,在巴舍洛所任命的卫生部17名为其决策提供具有决定性参考意见的专家中,仅两人与大制药公司没有任何瓜葛,其他专家都与一家甚至数家大制药公司存在着金钱关系。如其中一名专家西尔维·冯·德尔·韦尔夫(Sylvie Van der Werf)是“巴斯德研究所”某流行病研究室主任,正是她在各大媒体上表示,“所有人都应该接种疫苗以预防甲型流感”[2]。在丑闻被披露出来后,她承认她当时确实在为葛兰素史克公司(GSK)研制疫苗。而政府恰恰从葛兰素史克公司订购了上千万支疫苗。[3]另外两位顾问则“碰巧”在为生产治疗甲流药物“达菲”的罗什制药公司服务……

由他们来为卫生部长出谋划策,恰恰是相关财团远谋深算的结果。这些“专家”“顾问”的个人利益事实上影响到了国家的政策取向,两者之间存在着密切的利害关系。正是在他们“献策献计”的影响下,巴舍洛做出了极为出格的决策。甲流疫情暴发后,注射疫苗是一个好方法。但事实上只要全体民众的30%至50%的人口免疫后就能防止病毒大规模地流行。法国最终只有8%的民众注射了疫苗,就已经抑制住病毒的传播。但法国卫生部不仅按全体人口数量订购疫苗,而且还多订购了一批以弥补药品过期而导致的数量不足;并且是按每人两针(事实证明一针即足矣)的量买的。谁是得利者?当然是大制药公司!

制药公司即财团影响甚至左右政府政策的事实还有很多。在新冠疫情暴发后,我们可以看到更多、更鲜明的例子。就像《巴黎人报》报道中透露的,法国卫生部内部有关卫生和流行病问题的专家与各大制药公司都有着千丝万缕的联系。很多迹象表明,西方国家有关卫生、医药领域的财团往往是通过行业联合会组成了制药领域的行业垄断机构,通过高薪支付专家,在社会上形成强大的压力集团,并渗入政权内部,左右一国政府的卫生政策走向,就像石油、军工等公司财团所做的一模一样。

卫生部长巴舍洛在离任卫生部长后说了很多有关政权的真话、实话。在一次电视辩论节目中,她说了这样一句特别引起我关注的话:

我被任命为卫生部长后,我以为大权在握。但我错了,权力在他们手上。我花了几个月的时间才意识到谁真正掌控着权力,谁是那些隐匿在幕后的顾问,他们才是关键人物,你可能在政权机器里泡上几年都不知道到底谁有真正的决策权……[4]

法国另外一桩大医药丑闻几乎同样深刻地揭示了法国财团与政府间的这种极其微妙的制衡关系。那就是以苯氟雷司为主要成分的减肥药“美蒂拓”(Mediator)大丑闻。

“美蒂拓”是施维雅制药公司(Les Laboratoires Servier)研发的一种药品,主治高血脂和二型糖尿病。因其具有抑制食欲的效果,所以在法国也被用作减肥药。1976年起,“美蒂拓”在法国和其他一些国家上市。然而这一药物却有一种极其严重的副作用:会引发心脏病。2010年法国一位医生伊雷娜·弗拉商(Irène Frachon)撰写了一本书,揭开了苯氟雷司有严重副作用、已经导致数以百千计的病人死亡的秘密。书一出版,立即就有已故病人家属将制药公司告上法庭。丑闻就此被撕下了遮羞布。法庭调查发现,因服用此药而导致死亡的人数有可能高达500—2 000名,另有数千人入院治疗。法国有一个专门委员会审查在法国合法上市的药品。一种副作用这么大的药物,是怎么通过严格的审查而上市的呢?法庭调查进一步发现,施维雅公司大肆收买处于关键职位的政府官员,使其为含有苯氟雷司成分的药物的上市大开绿灯。比如长期担任国家药管局批准投放市场委员会主席等关键职务的让-米歇尔·亚历山大(Jean-Michel Alexandre)教授在2001—2009年间,以药物分析顾问的名义,私下收受施维雅制药公司支付给他的120万欧元。《费加罗报》揭露,在药物审查委员会工作的专家,几乎都曾经是各大制药公司的高级职员,也就是说,制药公司基本上控制了政府审查药物上市的“钥匙”。这就可以理解施维雅制药公司的“减肥药”为什么能够在造成众多医疗事故的情况下,仍得到“专家”们的力挺,在论证不足甚至不利的情况下,通过官方的种种审查而在市面上销售,最终导致成百上千名服用者死于该药物的惨剧。

制药公司不仅仅收买药物审查官,而且也收买诸多医药专家,这些公司会以各种各样的名义支付给他们各种高额津贴和补助,让他们将苯氟雷司出售给病人。羊毛当然出在羊身上。私下里支付给“专家”和“医生”们的钱,都从患者口袋里再一一挣回来。制造这一药品的施维雅公司通过苯氟雷司挣得盆满钵满!事发时,其老板雅克·施维雅(Jacques Servier)在法国财富榜上排名第9位,他的资产高达36亿欧元。

法国著名医生、国民议会议员贝尔纳·德勃雷(Bernard Debré)也公开证明这种现象不仅存在,而且极为普遍。他在2012年接受BFM电视台采访时透露,制药公司能够让毫无疗效的药上市销售,如Veinotonique(一种治疗静脉功能的药物),还让国家医疗保险报销;制药公司还能够将疗效与1欧元的普通药品一模一样的所谓“新药”——价格却要贵上14倍——上市,并让国家医疗保险报销而赚取暴利。比如,当一个人心脏不舒服的时候,服用1欧元的阿司匹林即可缓解,而所谓新药“硫酸氢氯吡格雷片”(plavix)却要14欧元,两者疗效完全一样——一模一样!按德勃雷的说法,大制药公司一方面收买了批准该药上市的国家机构“法国健康药品安全所”[5],另一方面收买医生(即给医生回扣或发放职业证书等好处),让医生向病人推销这种药。医生与制药公司私下签约为其有偿推销药物……[6]这充分证明,制药公司通过收买手段,将法国主要医药领域的专家都纳入其利益轨道,事实上已经架空了法国政府卫生部的实际行政权力,并有效操纵政府卫生部的权力为制药公司在合法的框架下非法牟利。这就是法国制药财团控制法国政府医药政策的最常用手段。

法国并不是西方国家的一个例外。事实上,西方制药公司不仅仅对各国政府具有强大的影响力,而且已经深深渗透“世界卫生组织”这种国际机构。在这个领域记者们下笔都非常谨慎,因为要调查到证据确凿、能够全面提供给司法机构的情况是非常罕见的。大部分情况下都是有事实无证据。

同样的现象,几乎存在于其他所有主要经济领域,特别是军工、能源、传媒等对国家和社会有着举足轻重影响的关键领域。

人们可能会问,政权为何不能以行政命令的手段,甚至以立法的手段,来强迫财团就范呢?比如在甲流事件上,政府为何不能追究涉嫌夸大疫情的专家,查处与制药公司有经济利益往来的顾问,处罚通过非法手段使政府过量订购疫苗的制药公司?事实上,这在法国基本没有可能。因为这类事件,要实实在在地抓到有关人员、有关公司正在谋私利的确凿证据是非常困难的。几乎所有的工业化国家组织都非常严密。每一个行业都存在着行会。比如,一名患者将医生告上法庭,谁来为原告做医疗证明,证明为他治病的医生有责任呢?一般都是由行会指定医生来检验。这样问题就来了:医生行会是会站在患者一边,还是站在自己的同行一边呢?一个医生如果得罪行会的话,后果将会很严重。在法国,患者很难打赢与医生的官司。

法国的行会,可以说是一种职业的“王国”,所有的业内人都必须与行会站在一起。我曾问过一位在法国干邑酿白兰地酒的著名酒商,为什么没有人偷偷抄袭他的品牌,按理说这并不难。但他回答说:“除非他不想在这个行业里干了。因为一旦被发现抄袭其他人的品牌,那么行会就会干预,抄袭者只会有一个下场:永远不准再进这个行业。”也就是说,抄袭、做假都意味着“职业自杀”。

也就是说,政府都无法做到的事,行会是能做到的。而行会当然就是资本的一大助手机构。这从另一个侧面体现了资本对政权的优势。所以,当政权需要专业人员做证人来证明行会或制药公司有问题时,几乎没有专业人员会同意出面作证。因为这意味着职业自杀!

如果说,在法兰西第五共和国初期,即戴高乐将军担任法国总统的时候,政权还处于强势地位,对法国的各大财团还有着明显的约束力的话,到戴高乐下台之后,力量的天平就开始向着财团的方向倾斜。特别是随着财团实力的不断增强,财团控制的媒体不断蜕变为制约政权的工具,政权在选举中越来越依赖金钱、依赖媒体的作用之后,政权对财团的依赖日渐远大于财团对政权的需求。

应该特别强调的是,西方“民选体制”实际上一直在演变之中。在欧洲很多国家,女性获得投票权也仅仅是战后的事。法国实行总统直接普选也只是第五共和国成立以后的事。西方“民选体制”出现问题的时间,应该追溯到20世纪70年代末80年代初里根与撒切尔夫人竭力推行的“新自由主义”浪潮。从那时开始,西方主要发达国家的“民选体制”开始变质,其分立之三权中的行政权开始遭到削弱,但与之相应的并非传统理论中另外两大权力即立法权与司法权的加强,而是相对于政权的资本(财团)权力以及其控制的媒体这一新的权力得到迅速加强。

里根有一句名言:“政府不是我们问题的解决方案,政府本身就是问题所在。”

这句话非常典型地代表了“新自由主义”思潮的出现。而正是这一思潮的出现,导致了主导西方主要发达国家经济发展了上百年的政权本身遭到冲击,西方社会结构开始出现重大变化。

本来,国家主导力量当然是政权。只有在政府领导的国家框架之内,一切经济与社会活动才能有序地进行。新自由主义通过削弱政府权力,削弱甚至废除政权为保障民众利益而对经济,特别是对金融资本和财团制定的种种限制性规则、规定,以及大规模给企业,特别是大财团减税,以为社会经济带来活力等措施,使得社会的主导力量朝着资本的方向倾斜。尽管这些措施在当时对振兴英美经济起到了一定的作用,然而实质上却由于一举削弱了政府本身,并取消了大量本来针对资本财团的种种约束,导致资本势力的急剧膨胀,催生出日益庞大的“国际金融帝国”和一系列“跨国财团公司”,形成强大的跨国国际金融资本,并助推了资本、政权和媒体的新三权分立。

从目前西方国家的普遍情况看,这三大权力构成了社会机器运作的三个引擎。其中政权已被削弱至历史最低点。而媒体的作用则达到历史的最顶点。始终隐藏在幕后的财团一如既往地在暗中掌握着国家主要经济命脉和发展的方向,甚至通过其强大的游说集团或直接安插在政权中的代理人,主导着国家政策的酝酿、制定和执行,甚至资本已经突破国界,形成更为庞大的跨国公司财团。跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判可以说就是跨国公司财团加强其对主权国家权力的一个新的尝试。

我们都知道,中国没有参加TPP条约的谈判。后来连特朗普担任总统的美国也退出了TPP。为什么?这就要从TPP的核心条款来理解了。从纯经贸角度去讨论TPP协议对中国经贸未来前景会产生何等后果,实际上是“瞄错了靶心”。诸如将缔约国已经很低的关税降至零、将劳工保护标准提高到发达国家水平、反对补贴国有企业、反对汇率操纵等等“枝节”,都只是TPP谈判的烟幕弹,是为了掩饰其核心目标:夺取超越国家主权,进而间接主导主权国家政策法规制定和实施的贸易冲突仲裁司法权!

TPP协议的核心条款“投资者-国家争端解决机制”(ISDS)才是TPP协议之要害所在。只有从这个角度出发,方可洞悉为何TPP要抛开WTO即世界贸易组织而另起炉灶。

在WTO模式下,外国投资方必须遵守所在国家或地区的法律法规。一旦发生利益纠纷,所在地国家或地区拥有司法裁判权。如果投资方不服判决,可以上诉到WTO。但投资方必须通过其所属WTO成员方才能上诉到WTO,因为只有WTO成员方才有权提出诉讼,也只有WTO成员方才拥有解决贸易争端机制的最终控制权,包括选择仲裁机构的权利。

但是TPP协议中的ISDS机制则将提出诉讼和仲裁的权利从主权国家手中夺走,交到跨国投资公司和某些类似“国际投资争端解决中心”等设在华盛顿、纽约等地的“国际”机构手中,由这类机构在WTO等国际组织成员与跨国投资大公司发生争端时主持仲裁。这类仲裁没有任何上诉机制,其不利于主权国家的结构设计是一目了然的。可以说,一旦加入TPP,那么外国投资公司如果认为所在地政府制定的政策、法律、法规损害其利益的话,就可以提出诉讼,由设在美国的“国际”仲裁机构进行终审裁决。也就是说,TPP缔约方不仅必须对其现有政策、法律、法规重新审核,以免违反外国投资公司的利益而招致巨额赔偿损失;而且缔约成员未来在制定本地政策时,也必须首先咨询来投资的外国跨国公司的意见,看是否违反其利益。

在这种背景下,跨国投资公司将成为所有TPP缔约成员隐形的“太上皇”。加入TPP实质上就是把经贸司法仲裁权拱手送给跨国公司集团,并任由跨国公司集团主导本国的政策、法律、法规。这才是TPP的要害所在。所以,是否加入TPP不是一个经济或贸易问题,而是一个政治问题,一个主权问题。

从这个角度出发,我们就可以理解,为什么TPP“不带中国玩”,因为中国是绝对不可能接受这样一个出卖国家司法主权的协议的。也正是这个原因,欧美之间的TTIP(跨大西洋贸易与投资伙伴协定)谈判了多少年也始终未能达成协议,因为欧洲部分国家也不接受这种协议。有小部分国内学者提出TPP之类的协议可以“倒逼中国第二次改革”,好像只要中国加入,中国就能够适应这种苛刻的规定。这绝对是一个错误。尽管中国适应能力很强,历来能够在西方制定的规则下照样拿到“金牌”,但其中的代价是绝不能忽略的。改革开放以来,跨国公司在中国获得了远高于合理范围的超额收益。夺取金牌的数量永远不如制定夺取金牌的规则来得重要。获取最大利益者也永远是规则制定者。

理解了这一点,即可理解为什么TPP协议即便是在美国,也遭到民间的强烈抵制。因为美国政府虽然在台前表演,但实质主导TPP谈判的,则是隐藏在幕后的当今世界真正的统治集团:跨国垄断公司集团。跨国垄断公司集团的构成是一个金字塔形状,金融财团(华尔街和伦敦城)位于金字塔的塔尖,下面统领着各大跨国财团,其中包括军工、石油、医药、粮食、影业传媒以及网络通信等,再下面就是各大制造业集团。越是在塔尖的集团,所获利益就越大,拥有的权力也最大。如果这个金字塔最终搭建成功——它的官方名称叫做“世界政府”,我还会在后面谈及——将意味着主权国家的消亡。

在今天的世界,跨国垄断公司集团已经成为全球的“隐形主人”,他们为了自身的利益,为了从全世界攫取最大的利益,希望能够获得超越国家的权力。这一点,连房地产出身的特朗普也不接受,所以美国退出了TPP……

上面说到,财团之所以能够在“民选体制”中蚕食到如此大的权力,系拜20世纪70年代末80年代初的新自由主义浪潮之赐。美国时代华纳、默多克新闻集团等六家大财团就是在这个时期将90%的美国媒体纳入囊中。法国几乎也是在同时期开始媒体的兼并。到今天为止,达索军工、LVMH集团等七大财团将95%的法国媒体控制在手。

另一方面,从20世纪90年代至21世纪初,西方“民选体制”国家政治生活日益侧重于选举。从某种意义上来说,选举对于政治家、政党而言,已经超过执政和政绩本身,成为西方头等重要的政治活动。这使得西方政治生活中出现了“选举至上”的倾向。对于一个政党来说,只有通过竞选获胜才能上台执政。而要在竞选中获胜,一是需要充足的金钱,二是需要媒体明里暗里的支持。而这恰恰是财团所拥有的。

正是从这个角度出发,西方“民选体制”国家在21世纪初开始进入了一种以选举为中轴、以财团为核心的政治运作模式。财团和媒体开始在政治生活中起到越来越大的作用。最终形成了资本—政权—媒体这一新形式的三权分立结构。

在这个新型的三大权力之中,资本占据着主导作用,已经成为真正的“影子政府”。

财团之所以占据着核心力量,首先源于今天西方的财团都已经成为实力极其雄厚的跨国公司,其资产甚至利润都能够超过世界上大多数中小国家的财政预算。如法国化妆品集团欧莱雅(L’Oréal)的营业额是数以百亿欧元计,2014年,其年利润收入超过30亿欧元,而当年度法国前百家大财团的收入总额更是超过2 500亿欧元的骇人数额。这些财团往往都会相互参股、相互联姻,且不受国籍、国界的限制,因而都是一损俱损、一荣俱荣的庞然大物。2008年金融危机爆发时人们才发现,这些财团已经大到无法倒闭的程度,因为一个类似高盛这样的投行要是出问题的话,那将导致全球主要银行和金融机构都被牵连进去。于是,美国政府就不得不动用纳税人的钱来救助它们……

20世纪七八十年代以来,法国政权的权力在面对财团时步步后退,可以说今天已经处于全面失守的前夜。用社会学家、记者埃尔韦·肯普夫的话来说,法国已经从一个“民主国家”蜕变成一个“寡头财团”控制的国家,处于“独裁与民主之间”。他的意思很明白:寡头财团已经在实质上控制了法国国家大权。

这些跨国财团的另一个特征,就是世袭、不透明,而且很少受到外部的监督、监控。在“西方民主国家”,由于媒体主要掌握在财团手中,因此媒体可以对政府进行监控,但对财团本身却不敢进行任何“舆论监督”。可以试想一下,达索军工集团控制着的《费加罗报》有可能揭露达索公司在海外武器交易中的内幕吗?

2016年3月份,在中国北京举办的法语文化节活动上,法国著名记者阿尔诺·维维昂(Arnaud Viviant)在中国传媒大学的演讲中公开表示:“法国95%以上的媒体被控制在七个人手中,七个大老板。因此,法国2017年总统大选谁将当选,就由这七个人来决定。”维维昂作为一个左翼记者,也许对法国现实的描述存在着一定的“偏激”;但在法国谁也不会质疑他有关“七个大老板控制着95%以上法国大众传媒”的说法。因为这是事实。

从某种意义上来说,西方的选举体制大致已经形成这样一种特征:一个政党想上台执政,就必须有金钱的支持,这就需要财团;与此同时,要宣传自己的执政主张,也就需要媒体;媒体自身同样需要金钱的支撑,于是又回到财团。在财团和财团主导的媒体支持下,政治家才有可能上台执政。那么他的执政方向就可想而知。更何况,上台之后政治家往往最为注重的就是如何才能连选连任。这又重新掉进选举的陷阱之中……

由此可见,在西方“民选体制”国家,大资本财团才是真正的国家主子。这些大资本财团一手控制着媒体,一手操纵着政权,以逐利为唯一目标,掌握着超大的权力,使国家机器为跨国财团的私利服务。这是造成今天西方发达国家所面临的几乎所有问题的主要原因。

比如难民问题。大财团需要源源不断地补充廉价的劳动力,是部分欧洲国家政府难以对难民和移民政策作出决断的重要原因。又比如在法国一度造成重大社会动荡的《新劳工法》问题。尽管遭到几乎所有工薪阶层的强烈反对,但因大财团需要对劳工拥有更大的权力,包括解雇、降薪、增加工时等以谋求利润的最大化,所以它们在背后支持政府强行通过相关法律,即便因此出现社会动荡也在所不惜……

法国经济学家托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)在其名著《21世纪资本论》中提出,全球性的贫富两极分化正在日趋严重。资本正在战胜劳动力。他没有指出的是,资本不仅仅战胜了劳动力,而且资本从来没有拥有那么大的权力,使国家正在竭尽全力为其服务。这是西方民主体制到目前为止面临的最严重的问题。如果新的三权分立结构继续向资本倾斜的话,民主体制将彻底走向“寡头民主”……

注释:

[1]原书名为Enquête sur la loi du 3 janvier 1973: Comment une élite de banquiers et de hauts fonctionnaires a endetté la France auprès des banques privées avec un texte obscur,法国Le Jardin des Livres出版社2013年出版。

[2]参见法国《费加罗报》对其所做的专访,发表于2009年6月3日。参见网址https://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/06/03/9585-h1n1-il-va-falloir-vacciner-tout-le-monde-。

[3]参见法国《巴黎人报》2010年1月26日头版文章。

[4]巴舍洛的这番话是我在法国从电视节目上观看、收听到的,当时做了笔记,现在用于此处。我已经无法提供其确切的出处,但她的这番话在法国是相当出名的。巴舍洛在离开政坛期间一度成为法国电视和电台节目的积极主持者和参与者。

[5]即Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé(AFSSAPS)。

[6]参见法国BFM新闻电视台2011年9月19日晨间新闻让-雅克·布尔丹(Jean-Jacques Bourdin)专访德勃雷的节目。

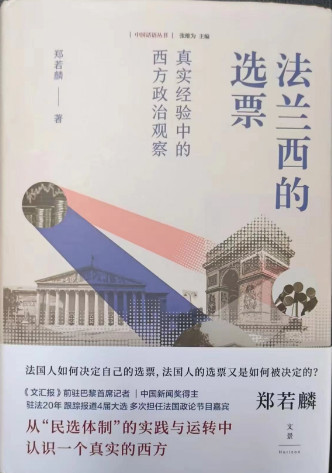

(本书摘录自郑若麟著上海人民出版社2024年6月出版的《法兰西的选票 真实经验中的西方政治观察》一书,作者授权红色文化网发布。)

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

评论功能已恢复开放,请理性发表高见!