《刺猬》,非常顾长卫的一部的电影,但不像《立春》那般矫情,也不像《孔雀》那般变态,更不像《最爱》那般过犹不及,简言之,顾长卫毒怨的程度似乎有所下降,以至于我都能看得下去,有时候还笑出声来。

但顾长卫还是顾长卫,《刺猬》和《立春》《孔雀》《最爱》等等一脉相承,透过他的镜头,观众能够看到的,无非是一个病态的、甚至变态的中国。

在《立春》中,女教师王彩玲和文艺青年胡金泉,因为喜爱歌剧和芭蕾——这些都是西方文化的符号——而备受歧视与排斥,以至于胡金泉不得不通过一次大肆张扬的强奸来证明自己是“男人”。

在《孔雀》中,高卫红一家人,个个都有精神病,父母、子女、姐弟之间视若寇仇,暗中策划相互谋杀,没有一个人是光明的。

在《最爱》中,艾滋病村的病人们,在生命的最后一刻,还在心中贪欲的驱使下钩心斗角,令人全然看不到半点希望,村民的最大心愿,居然是买一口豪华棺材。

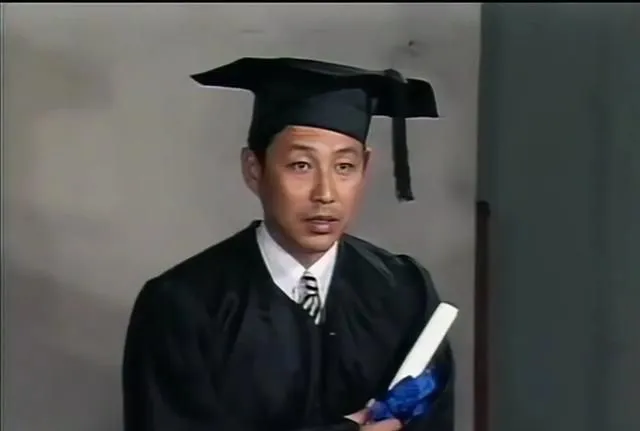

在《刺猬》中,一老一少两个“病人”,老的叫王战团,葛优饰演,有点魔怔;少的叫周正,王俊凯饰演,有点口吃,也有点自闭。他们互相视对方为正常人,但却被周遭的所有人视为不正常,被嘲笑、被歧视、被治疗。

其实呢,他们不过是不甘于平凡罢了。两人都极单纯、善良、理想主义,向往自由……这样的人,却被那些爱他们的妻子、儿女、父母,乃至七大姑八大姨等等看成是有病——顾长卫刻意凸显的,是社会和时代的荒诞,也就是说,观众会忽然领悟到,那些看似正常,循规蹈矩,按照常理生活的人,才真正有病。

顾长卫讲了一个中国故事,但却是病态中国的故事,从《立春》《孔雀》到《最爱》莫不如此。通过这样一系列的影片,顾长卫建构了一个压抑的、变态的、很多时候是残忍的疯人院式的“中国”。

一般这样的电影,通常都少不了对“那个时代”的控诉,但在《刺猬》中,这样的控诉缺位了,反而让人觉得有点不太适应,但还是有很多“表现主义”的暗示,比如:红色的象棋隐喻(上面写着“兵”)、“怀疑还是思想问题”、“你进步了!”之类的台词……关于王战团在“那个时代”的前史,顾长卫并未做过多描述,而是以另外一种方式投射在了周正身上,已经有人说,周正被大仙(任素汐 饰)胁迫,跪在那里忏悔吃刺猬的桥段,让他想起了“批斗会”。

02

—

王战团和周正二人互为镜像。

王战团一生向往大海,但终于不能如愿,最终像《飞越疯人院》中的印第安酋长那样,从沈阳精神病院成功出逃,消失于人海;周正在痛苦中成长,大学毕业后成了邮轮的三副,替姑父王战团实现未了的心愿。当妈妈含着眼泪,代表所有的“正常人”问他:“你能原谅我们吗?”周正也代表王战团和他自己回答:“我不原谅!”

除了王战团和周正,《刺猬》中还有另一组隐秘的,但又反复公开宣示的镜像关系,那就是王战团和《海底两万里》的主人公尼摩船长。

尼摩船长酷爱自由,厌恶战争和唯利是图的社会,为了自由他不惜长期潜入海底,他的名言是“在海中我不承认有什么主宰,在海中我完全是自由的。”

尼摩船长深深地影响了王战团,《海底两万里》这本书,陪伴了王战团整整一生,构成了他心灵的乌托邦与彼岸。

《刺猬》的海报,是王战团和周正各拿一本《海底两万里》,卷成单筒望眼镜望向远方,他们看到了谁?当然尼摩船长。尼摩船长回到陆地,就是王战团,王战团潜入海底,就是尼摩船长。

“我从荒野来,要到大海去,远方的汽笛已经响起,生活却拦住了我的去路。”顾长卫通过《刺猬》,似乎在告诉观众,在这片压抑的、可怕的、令人窒息的、永远不可能被理解的、动不动就会被“卡住”的土地上,人活得太清醒就成了病人,到海里去游泳吧,游向那远方的太平洋!

这个意象,令我想起了八十年代那部名噪一时的电视政论片最后一集的名字——《走向蔚蓝色》。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫