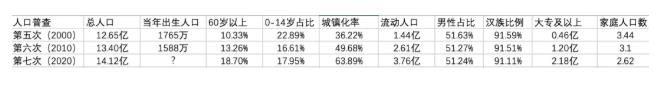

5月11日,第七次全国人口普查数据部分揭晓。尽管这个数据本身的可靠性也引发了一些猜疑,但依然反映出了几个意料之中的问题:

新生儿数量持续下降:初步汇总结果是1200万,生育率降到了1.3,远低于满足人口正常更替的2.1。但1200万这个数字是2019年11月1日到2020年10月31日之间出生的人口得出的,按照新生儿下降的大趋势,加上大流行的影响(诸如担心产检安全会暂缓生育,大流行导致的经济下行迫使底层进一步降低生育意愿),2020年度实际的新生儿数量应该要比1200万这个数字更低。

老龄化进一步加剧:60岁以上人口占18.70%,比10年前高出了5.4个百分点;65岁以上人口也比10年前高出4个百分点;而劳动力人口却下降超过6个百分点。

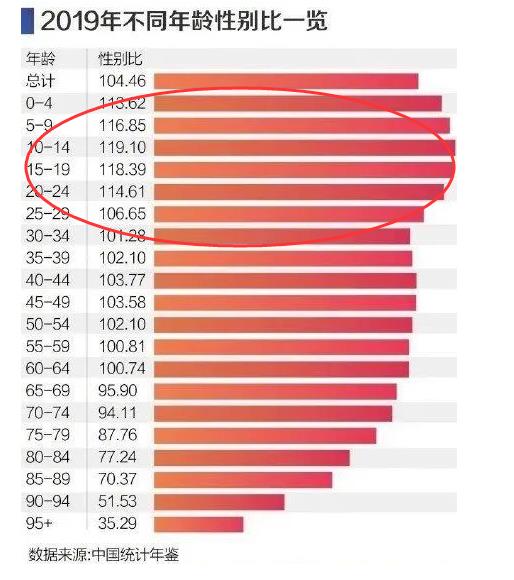

其他还有诸如平均家庭人口数已经低于3(这固然有人口流动因素,但丁克家庭、独身人群的增加才是主要因素),男女性别比例失衡(男性比女性多出3490万)、特别是适婚及即将适婚年龄男女性别失衡等问题。

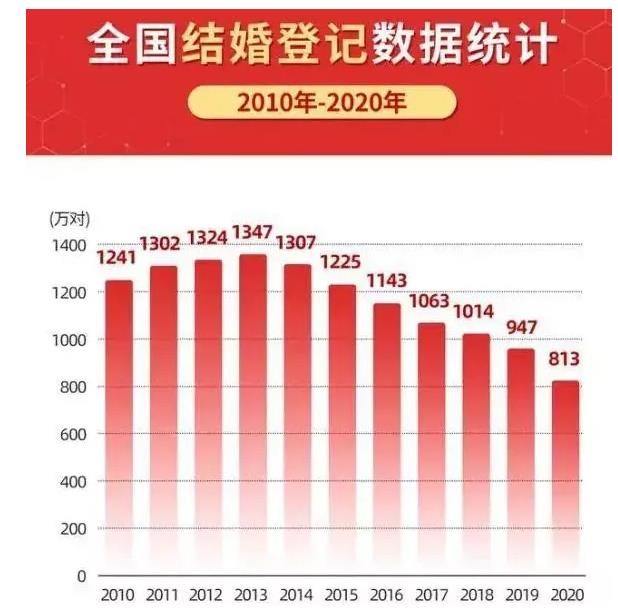

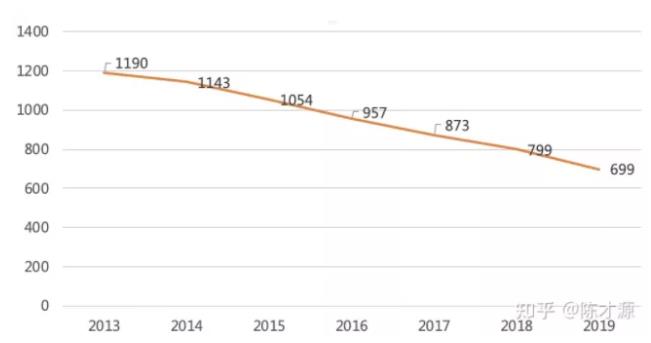

如果再考虑到近年结婚登记数量的连续下降,生育率下降的问题在未来将更加严峻:

上图是将再婚登记统计在内的,而单纯统计跟生育直接相关的初婚登记数量的话,下降趋势会更加“惊人”:

而当人口平均年龄增长已经趋于停滞、生育率持续下降且远远低于人口正常更替水平之时,老龄化问题亦会成为必然的趋势。

目前发达国家普遍认为,总和生育率达到2.1才能保证人口正常更替。之所以是2.1而不是2,主要是考虑到两方面因素:根据经验数据,即便没有出生性别干预,男性新生儿数量也会略高于女性(约102-107);妇女可能在育龄期之前因为疾病等原因意外死亡。

对于一个种族而言,如果总和生育率长期低于2.1,人口将会出现负增长直至种族消亡。2004年日本的生育率创下二战后新低——1.28,日本人口专家预计日本将在200年后种族消亡。而实际上,日本未婚人群的生育意愿还远远高于中国,从2000年至2012年,日本人平均的理想子女数为2.41~2.60个(实际生育率目前与中国相近)。

少子化、老龄化的问题已经持续引起社会舆论的焦虑,但与之同时人口过剩、资源紧张的问题依然是主流舆论老生常谈的问题。对于这对看似矛盾的问题,究竟应该怎么看?

工业化与生育意愿

根据2019年1月的3.3万人生育意愿调查,选择生0个、1个、2个、3个、4个及以上孩子的人的比例分别为14.6%、25.7%、37.1%、15.3%、7.3%。这意味着,在全面二孩政策下,调查样本的意愿总和生育率仅为1.45;即便全面放开,意愿总和生育率也仅能上升至1.75。

而根据国际经验数据,实际总和生育率一般不会超过意愿总和生育率的70%。第七次人口普查发布会公布的生育意愿是1.8,即便放开生育限制,未来一段时间的最高生育率也仅为1.26;而七普公布目前的生育率为1.3,还要高于1.26。也就是说,按照目前的趋势,即便全面放开生育限制,也改变不了生育率持续下降的大趋势。

所以,在一定的社会稳定时期内,决定生育率的首先是生育意愿。如此,我们不得不首先来探讨一下,是什么原因导致生育意愿的持续下降。

人口学者的研究显示,农耕文明时代,妇女的生育意愿普遍很高,在1949年以前的几千年历史中,中国平均每对夫妇生5-6个孩子。但是因为战乱(特别是民族战争)、疾病、瘟疫等多方面因素,导致人口数量剧烈变动,“十室九空”的历史并非完全虚构,以至于人口总数并没有显著的增加。

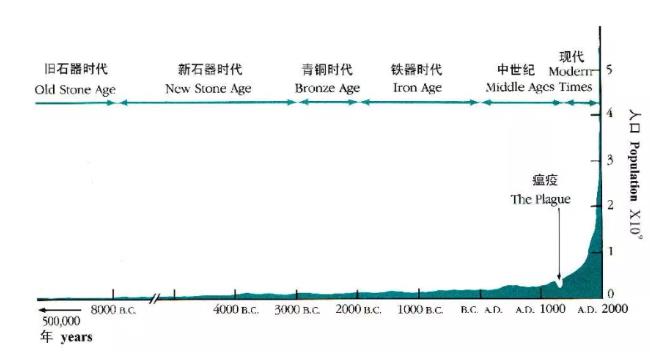

不过,随着农业文明的不断发展、生产力的不断提高,人口数量总体还是保持着增长的趋势。而全球人口数量的变化也大致符合这样的趋势:

随着工业革命的发生以及民族国家逐渐趋向稳定,全球人口总数才在最近两三百年间出现了爆炸式增长。

之所以会出现人口的爆炸式增长,一方面是延续农耕文明时代的惯性,从事手工农业生产的家庭对劳动力有迫切需求,普遍产生了“多子多福”的观念;而另一方面,工业化导致医疗水平大幅提高,人类可以更有效地抵御瘟疫及疾病,平均寿命大幅提高;与之同时,随着人类文明的进步,民族战争导致人口大量死亡的现象也越来越少。在这样的惯性趋势下,全球范围普遍出现了人口的大幅增长。

不过,随着农业文明向工业文明的发展,“多子多福”的观念逐渐失去了客观生产条件的支撑而逐渐走向消亡,在经历了二战后的人口骤然增长之后,全世界范围的人口增长趋势逐渐放缓。

事实上,早在新中国成立初年,机关干部中的女性就有了节育的愿望,1954年5月27日,邓颖超在给相关国家相关负责人的信中写道:“……提到关于已婚女同志生孩子太多的困难以及避孕的问题。这个问题有许多机关女干部也曾经反映过,确是带有普遍性的”;1954年卫生部中直机关卫生处举办了一次避孕问题报告会,发出700张听课票,而到会听众多达2000人;1955年5月,人民卫生出版社出版的《避孕常识》一书,先后在北京和重庆再版9次。一年的销售102万册……

从毛泽东时代的最后10年一直到“一胎化”的计划生育政策实施前夕,新中国的总和生育率已经下降到2.2,接近了人口正常更替水平了;反而是在农村包产到户、分田单干以后,总和生育率出现了短暂反弹,这与上面分析的农耕文明时代生育意愿强烈的原因密切相关:

即便是人口总数即将超过中国的印度,人口增长的趋势也随着它们最近几十年的工业化而逐渐趋缓,总和生育率已经降到了2.3左右:

按照这样的趋势,资本主义工业文明紧追中国的印度,生育率的下降的步伐要赶上中国也只是一个时间问题,正如中国的人口出生率下降也曾经是这样追赶日本的。

那么,作为一个成熟的工业化民族国家,怎样的生育率才是一个合理的水平呢?这恐怕很难有个标准答案。不过,我们可以做一个有趣的对比:

二战后,美日欧这样的老牌资本主义国家也普遍迎来了婴儿潮。上世纪50年代,德国的生育率达到了2.7,其他中西欧国家甚至达到了3.7。但经过50-70年代资本主义的“蓬勃发展”,80年代以后,西欧的总和生育率普遍下降,一些国家甚至降到了1.3以下,日本与西欧的情况类似。福利水平较高的北欧的丹麦、瑞典、冰岛等国则勉强维持在1.8以上,反而成了发达资本主义国家中的“优等生”。

同样是成熟的工业化国家,反观前苏联及大多数东欧国家,除了在二战结束后的前几年,生育率一度超过3.0,50年代-80年代的生育率却维持在了2.2-2.4的相对合理水平,直到苏联解体后俄罗斯才开始出现了人口的负增长,东欧国家的总和生育率(TFR)普遍降到1.2~1.4:

这样的强烈对比并不是偶然发生的。成熟工业国民众生育意愿及总和生育率的普遍下降,跟养育孩子的相对成本及绝对成本的上升密切相关。

上世纪80年代以后,美日欧跨国资本在全世界范围内选便宜的劳动力收割剩余价值,大企业伴随着资本全球化将产业大量外迁、转移到东南亚、中国、印度、拉美这样的后发国家,发达国家的本国劳动力被本国资本抛弃。年轻人找不到工作、老年人老无所养,贫富分化还不断加剧;本国经济不景气的情况下,又催生了债务经济的繁荣,造成了严重的通货膨胀和物价上涨,养育孩子的成本急剧上升。在这样的情况下,欧洲和日本的夫妇更加倾向于推迟生育或选择不生育。而在苏东国家,之所以在剧变之前还能维持2.2以上的生育率,恰恰是得益于其社会主义福利制度,哪怕它们已经变修。

而今,中国民众也面临着日本和欧洲民众早已经面临的问题。2018年,《中国理财周刊》曾经做过一个测算,在中国养育一个孩子至其大学毕业为止,至少需要花费50至130万元人民币。这还只是一个平均值,焦虑的中产精英要把孩子送出国留学,成本会更高;而子女踏入社会以后,还有更加昂贵的结婚开支和买房、买车开支……

2020年,人均全年可支配收入中位数是2.7万;按照2.62的户均人口数,户均可支配收入每年也仅7万。把孩子养到大学毕业全家22年的总可支配收入也仅150余万,养一个孩子都捉襟见肘,用掉1/3的可支配收入,而且还得按照50万的“低配”。再考虑到贫富分化状况,1%的家庭占有了1/3的社会财富,10%的家庭占有了90%以上的社会财富,那90%的家庭的状况就可想而知了。这才是生育意愿跌入谷底的根本原因。

如果说工业化将人类的生育率从6降到2,还有其必然性和合理性的话,那其后的生育意愿及生育率的进一步下降,根本上则是由于资本主义的生产资料私有制造成的贫富分化所导致的。

在民众已经普遍“不敢生”、“不愿生”的情况下,还没有能够通过政策驱动将生育率拉回正常更替水平的先例。例如,日本早在十几年前就通过大量的财政补贴将民众的生育成本几乎降到零,生育率却一直萎靡不振。毕竟,对于民众而言,后面还有上学的成本、买房的成本、结婚的成本……同样的事情也发生在德国,德国2007年调高生育补贴,每月高达900欧元,最高可达1800欧元,相当于税后收入的三分之二,生一个孩子可以拿14个月的补贴,总共可得2.52万欧元,但德国人仍然不敢生。

资产阶级口中的“人口过剩”

尽管“少子化、老龄化”已经引起很多人的焦虑,但为“一胎化”辩护的声音至今仍然不绝于耳。2000年的《中国二十一世纪人口与发展(白皮书)》仍然声称:

“人口多、底子薄,人均资源相对不足,是中国的基本国情。中国经济社会发展中的许多矛盾和问题都与人口问题分不开,人口问题成了制约中国经济和社会发展的关键因素和首要问题。能否解决好人口问题,直接关系到人民生活改善、全民素质提高和中华民族兴衰,关系到世界和平与发展”。

这不得不让人想到了新中国成立前夕美国国务卿艾奇逊发表的《白皮书》,借“人口问题”制造“中国威胁论”:

“中国人口在十八、十九两个世纪里增加了一倍。因此使土地受到不堪负担的压力。人们的吃饭问题是每个中国政府必然碰到的第一个问题。一直到现在没有一个政府使这个问题得到了解决。”

两份《白皮书》的逻辑何其相似。

事实上,资产阶级一直热衷于制造“人口过剩”的言论,“节制生育”的核心依据是人口与资源的矛盾。

1891年,英国人Ravenstein估计整个地球人口承载力大约59.94亿人;1970年,美国斯坦福大学的H·R·Hulett以美国1966年的消费水平为基准,估计10亿人为地球的最大人口容量,而实际上这一年全球人口已经超过36亿……

1957年,中国学者孙本文从当时粮食生产水平和劳动就业角度,提出8亿人口的适宜数量;宋健等则认为中国的水资源最多只能养育6.5亿人……

中国人民大学社会与人口学院院长翟振武统计:“迄今为止,有关人口容量的估计值已问世65个之多,并且这些数字存在巨大的差异,从最低的不足10亿到最高的超过千亿。”

这些估计事实上都没考虑到生产力的发展对人口容量的扩充,反而被资产阶级拿来制造“人满为患”、“人口过剩”的焦虑。事实上,今天中国已经养活了建国初期3倍的人口,这标志着艾奇逊在新中国成立前夕的《白皮书》的预言已经破产。

当然,笔者提出这个问题并不是要鼓吹人口可以无限增长,事实上,即便生产力不断发展,人口的持续增长必然让地球不堪重负,对环境和自然资源造成不可逆的破坏。

而实际上毛主席自上世纪50年代中期以后,就一直很重视人口增长的计划性的问题,力求把中国人口增长控制在一个保证人口正常更替的合理水平,这个问题本号之前的文章已经做过阐述,这里不再赘述。(参见:“平反”马寅初闹剧及“错批一人,误增三亿”辨析)

资产阶级之所以要制造“人口过剩”的舆论,根本上是要歪曲造成无产阶级贫困的原因,消解无产阶级的反抗,而马尔萨斯显然就是这一理论的先驱。

托马斯·罗伯特·马尔萨斯生活于1766年至1834年的英国,彼时的英国工业化如火如荼,社会分工趋向成熟,自由资本主义蓬勃发展,阶级矛盾也日趋激烈。对于那个时代的资产阶级而言,如何“安抚”占人口绝大多数而又看不到丝毫希望的穷人,就成了一项艰巨的任务,刚从神学院毕业的年轻牧师马尔萨斯自觉地承担了这一工作,匿名出版了《人口原理》。对于写作此书的目的,他坦率地说:

“十分明显,如果下层阶级的人都知道这些真理,那么他们就会以更大的耐心来忍受他们可能遭受到的困苦,就不会由于自己的贫困而对政府和上层社会感到那么不满和忿恨了,在一切场合里也不至于那么容易摆出反抗的姿态或发生骚乱了。”

对于马尔萨斯的反动理论,马克思一阵见血地指出:

“马尔萨斯愚蠢地把一定数量的人口同一定数量的生活资料硬联系在一起。李嘉图当即正确地反驳他说,假如一个工人没有工作,现有的谷物数量就同他毫不相干,因而,决定是否把工人列入过剩人口范畴的,是雇佣资料,而不是生存资料。”(《经济学手稿(1857一1858年)》)

“工人人口本身在生产出资本积累的同时,也以日益扩大的规模生产出使他们自身成为相对过剩人口的手段。这就是资本主义生产方式所特有的人口规律”(《资本论》第1卷)

显然,马尔萨斯的核心逻辑就是将雇佣劳动制度必然造成的劳动力过剩归咎于人口总量,从而替资产阶级和资本主义制度开脱罪责。

不过诡异的是,资产阶级一面在舆论上不断制造“人口过剩”的焦虑,一面却又对“人口过剩”极度渴求。熟悉《资本论》的朋友不难理解这样的矛盾心情,只有劳动力大量过剩、只有失业人口大量徘徊在工厂之外,资本家才能肆无忌惮地压低工人的工资;同时,资本积累同样需要足够人口基数支撑的庞大市场。

然而,世上毕竟没有“既要马儿跑,又要马儿不吃草”的好事,雇佣劳动制度不可避免地造成了无产阶级的绝对贫困化和相对贫困化,人口出生率也不可避免的一路向下。从而,我们就看到一个现象,一个地方的资本主义越发展,生育率就下降得越厉害,资本就不得不去寻求那些尚未开发的“处女地”。进而,我们就可以看到二战以后资本全球化过程中,跨国资本的流动轨迹:美国→欧洲、日本、韩国→中国、印度、东南亚→非洲。

正是在这样的趋势下,笔者在前面才敢于提出印度的出生率下降步中国后尘只是时间问题;即便是今日的非洲,尽管出生率仍然居高不下,但撒哈拉以北的非洲国家因为工业化,人口出生率已降至2.0~3.0一档,撒哈拉以南的非洲国家人口出生率也从6.0以上降至3.0~4.0一档。随着跨国资本的涌入,如果国际局势不变动,非洲的“人口红利”也将会在未来消耗殆尽。

民族主义视野下的“少子化、老龄化”

新中国成立前夕,面对艾奇逊的《白皮书》对中国的攻击,毛主席给出了严厉驳斥,他说:

把发生革命的原因归结为人口太多,艾奇逊的历史知识等于零,古今中外发生革命包括美国的独立战争都是剥削和压迫引起的,而绝不是因为人口太多;“西方资产阶级经济学家如像马尔萨斯之流所谓食物增加赶不上人口增加的一套谬论,不但被马克思主义者早已从理论上驳斥得干干净净,而且已被革命后的苏联和中国解放区的事实所完全驳倒”。

毛主席进一步指出:

“中国人口众多是一件极大的好事。再增加多少倍人口也完全有办法,这办法就是生产。……世间一切事物中,人是第一个可宝贵的。在共产党领导下,只要有了人,什么人间奇迹也可以创造出来。”

无论是从工业化初期对于劳动力的需求,还是从抵御帝国主义侵略的需要出发,毛主席都积极肯定了人的能动作用、提出了“人多是好事”的观点。但在人口增长到一定规模以后,毛主席就很快开始重视人口总量控制的问题,这就是上文提到的毛泽东时代的“计划生育”。

应该说,毛主席对于人口问题的一系列主张是非常辩证的。1955年下半年,他在为《中国农村的社会主义高潮》一书所写的按语中,针对当时人们对合作化会导致大批剩余劳动力出现的担忧,多次根据手头的材料指出:合作化为扩大生产规模、发展多种经营开辟了广阔的道路,不仅为剩余劳动力找到了出路,甚至还会带来劳动力不足的问题。

而毛主席在新中国成立初期提出的“人多是好事”的观点,某种程度上正是从国际主义立场、支援世界革命的角度出发的,1954年8月,他在同英国工党代表团谈话时说:“谁要打仗,就反对他。我们没有别的本钱,只有一桩,就是老百姓。人多,地大,是我们的两桩本钱。”

毛主席的这一观点的出发点与今天某些民族主义者对“少子化、老龄化”的焦虑完全不同——因为按照目前的人口变动趋势,一增一减,国际上黑人、穆斯林,国内少数民族的人口比重必然是迅速增加的,民族主义者对这个现象产生了深深的焦虑——在全球资本主义的民族国家框架下,这的确是一个问题;民族主义者的焦虑是因为他们远还没有站到共产主义者的高度:“民族要解放,人民要革命”!

另一方面,“少子化”势必造成未来劳动力人口的减少,“老龄化”势必造成养老金支付总量的增加。在雇佣劳动制度的分配体系之下,长期以往势必不可延续。

但正如本文前面的分析,生产力的飞速发展本来已经大大提升了人口容量,联合国人口基金委托粮农组织和国际应用系统分析研究所估计潜在的发展中国家(不含中国)人口容量在高投入下是334亿人,(见翟振武《地球究竟能养活多少人》理论动态2007年6期)现在还远没达到这个数量。

当然笔者并非鼓吹要把全球人口增长到300亿,只是想说明,按照现在的生产力水平,哪怕“少子化、老龄化”进一步加剧,全球的生产力也足够供养全球人口。造成“短缺”的根本原因,就是资产阶级垄断了生产资料,从而占有了绝大多数的生活资料,从而也就使得本不成问题的“少子化、老龄化”也就成了问题。于是,年轻人就得996,老人就得延迟退休,以保证资本利润率和本土“竞争力”……

结语

同时制造“人口过剩”与“少子化、老龄化”焦虑,本质上都是为了“安抚”贫穷的无产阶级,这两方面的问题某种程度上是客观存在的,但无产阶级显然不应该被主流的解释迷惑,无产阶级本来有更加公平、更加合理的方式自己去解决问题。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫