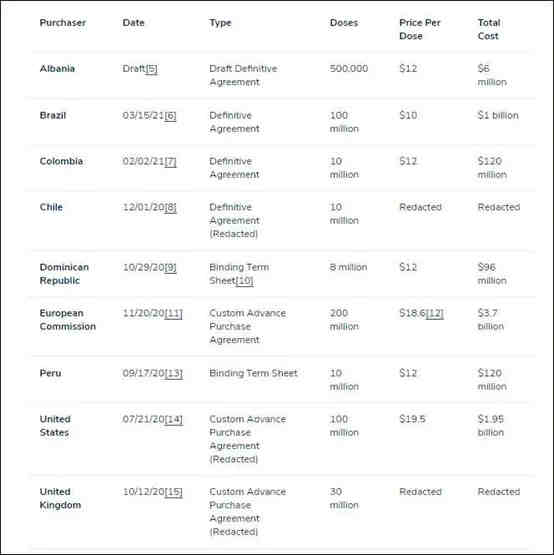

据媒体报道,国际费者权益倡导组织Public Citizen10月份公布了一份报告,揭露了美国制药巨头辉瑞公司与多国签订的C19疫苗购买的霸王条款,让广大发展中国家成为“沉默”的受害者。

报告截图

Public Citizen组织获得了辉瑞公司与美国、英国、欧盟、阿尔巴尼亚、巴西、哥伦比亚、智利、多米尼加共和国、秘鲁等国之间签订的合同,合同中的霸王条款包括但不限于:

让签约国政府保持沉默:与美国、欧盟、巴西等签订的合同中有一个附加条款,在未经辉瑞同意的情况下,不得就协议的内容作出任何公开声明;

有权阻止各国接受其他国家的疫苗捐赠:在与辉瑞签订的合同中,巴西被限制接受其他国家捐赠的疫苗或自行从其他国家自行购买辉瑞疫苗,且未经辉瑞允许不能以任何形式将辉瑞疫苗运往境外;

为自己争取了“知识产权豁免”:根据合同,辉瑞对其可能侵犯知识产权的行为不承担任何责任;

对疫苗产生的问题要求通过私人仲裁解决:辉瑞要求,一旦双方发生纠纷,将按照纽约法律通过私人仲裁、而不是公共诉讼解决;

有权获得签约国的国有资产:为实现利润最大化,辉瑞甚至要求巴西、智利等多个国家放弃主权豁免,要求这些国家将国有企业资产、海外资产等作为购买疫苗的担保,甚至要求阿根廷抵押银行储备、军事基地和大使馆建筑;

有权在关键决策上做决断:关键决策包括对疫苗交付时间的调整……

这的确是一份霸王条款,简而言之:“买贵了不能说,出了问题不能说,什么时候交付疫苗辉瑞说了算,买了辉瑞的疫苗就不能擅自买其他国家疫苗,哪怕捐赠的也不行……”

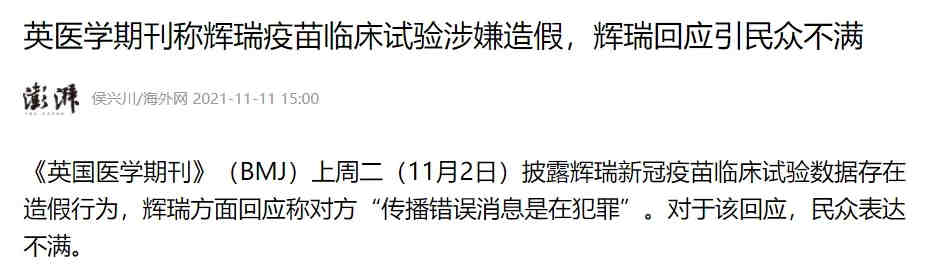

可悲的是,这些主权国家在与辉瑞签订了霸王条款之后,得到的却很可能是有问题的疫苗。《英国医学期刊》(BMJ)11月2日披露辉瑞疫苗临床试验数据存在造假行为。BMJ的报道指出,与辉瑞公司合作的美科研公司文塔维亚,曾在辉瑞展开C19疫苗第三期临床试验期间,存在伪造或随意填写数据、修改实验日志、雇用训练不足的疫苗接种员、未及时追踪不良反应等等违规问题。

文塔维亚前区域总监杰克逊在职期间已经多次向上级反映实验室管理不善、患者安全问题和数据完整性问题无果;最后她只好向FDA提出投诉,却在当天被公司粗暴解雇;杰克逊只能转而向BMJ提供数十份公司内部文件、照片、录音和电子邮件作为证据揭露这些问题,两名文塔维亚公司的前雇员向BMJ证实了投诉内容。

对此,辉瑞行政总裁布尔拉却批评称“极少数”的专业人士故意传播错误消息,误导那些对疫苗有顾虑的人,没有对具体问题作出丝毫的回应或调查姿态。

此前,多个国家都已经出现过注射辉瑞疫苗后产生不良反应导致死亡的情况。美国疾控中心(CDC)今年2月发布的报告显示,从2020年12月14日到2021年2月14日,美国共注射了5200多万剂疫苗,其中,VAERS系统收到934份注射辉瑞疫苗后死亡的报告,意大利药管理局AIFA今年4月发布的统计报告显示,累计接种1800多万剂疫苗,共收到超过5.6万份不良反应报告,接种后有223例死亡报告,其中有67.2%为接种辉瑞疫苗后死亡的;日本今年2月至7月也报告了超过350例接种后死亡的案例,它们之前接种的是英国阿斯利康疫苗,在不良反应大幅发生后改为接种辉瑞,但死亡概率并未下降。

针对这些严重不良反应导致的死亡,美国CDC进一步的评估报告宣称,“死亡与疫苗接种没有联系”,CDC和FDA将死因归咎于高龄或基础病下的“偶合”。

不过,无论死亡是否与疫苗直接相关,辉瑞疫苗接种后的死亡报告率并不显著高出其他公司或其他类别的疫苗;根据目前的不完全统计,大约在十万分之几的水平,只是因为全民接种的基数非常大,从而让死亡的绝对数字触目惊心。

本着对生命负责的科学态度,这些不良反应应该得到充分的调查以及损失追责,毕竟这是一款很短时间内推出的并不成熟的疫苗,况且辉瑞是首次使用此前从未规模使用过的mRNA疫苗技术路线。

此前,已有少数国家自行宣布对接种导致的死亡或健康损伤者提供赔偿,例如泰国在今年5月就宣布最高赔付额为40万泰铢(约合8.2万元人民币)。

但是,辉瑞的霸王条款,却要求签约国“按照纽约法律通过私人仲裁解决”,禁止展开“公共诉讼”,这也就意味着这些国家无权对辉瑞疫苗导致的问题展开公共调查。

为了打消人们对疫苗的疑虑,近几个月来全球的公共媒体越来越少地聚焦于注射疫苗之后的死亡案例,世界卫生组织也在不遗余力地告知广大发展中国家,疫苗是阻止大流行的有效手段。

然而,新一轮大流行让美国和欧洲成了“震中”,它们主要接种的都是辉瑞疫苗;在接种率已经远远超过群体免疫理论值的新加坡、以色列及北欧诸国,在放开管控之后,立刻就重现出现爆发。这样的状况无疑说明,严格的隔离措施才是目前阻止大流行的唯一有效手段。

但是,在大多数无产者“一日不劳动一日不得食”而资产阶级却不断暴富的情况下,一定时间内的严格隔离措施必须有更加公平的食物和医疗资源分配来支撑,这与资产阶级的利益发生了根本性的冲突;而全球化的资本主义体系的运转已经高度依赖于资本、商品以及人口的流动,严格的隔离措施“窒息”的首先是一无所有的无产阶级,紧接着就是整个资本主义体系。这样的局面是各个资产阶级政府无法接受的。

另一方面,WTO和全球主要媒体的宣传,以及美国CDC和FDA对辉瑞的辩护与纵容行为,无疑是在广大发展中国家制造对辉瑞疫苗的“迷信”;另外,辉瑞这样的国际垄断资本也在操纵着媒体和舆论,向发展中国家的政府反向施压,(例如前几天管轶和王志安等人通过炒作全民抗体检测向中国民众推销辉瑞疫苗<见:能彻底击败辉瑞疫苗的只能是中医药!>)从而让它们“自愿”地跟辉瑞签订下充斥着霸王条款的“不平等条约”,让辉瑞利益最大化。

笔者注意到的不仅仅是这些霸王条款本身。作为一家商业公司,辉瑞根本没有权力更没有能力去处置一个主权国家的国有企业资产、海外资产、银行储备、军事基地和大使馆建筑;一旦发生别国对霸王条款的“违约”,唯一有能力执行这些“担保标的”的主体,只能是美国政府!

所以,毫无疑问,站在辉瑞的背后给其“撑腰”得以签订这些霸王条款的就是美国政府;疫苗“吃人”不仅仅体现在辉瑞对不良反应的掩盖以及为了利润对民众生命的漠视,也体现在疫苗已经成了帝国主义推行新殖民主义的工具;而辉瑞自身早已轻车熟路的政治游说以及政商旋转门,让辉瑞这样的垄断资本同美国的资产阶级政府紧密地结合在了一起。

列宁同志在一百多年前所论述的“垄断资本主义即帝国主义,是资本主义发展的最高阶段”,在今天又以辉瑞这样一个鲜活的例子呈现在了我们面前。分析辉瑞这样一个垄断资本的当代样本,无疑对我们认识资本主义的专制本质有着很大的帮助。

灾难资本主义

加拿大学者娜奥米‧克莱恩所著的《休克主义》一书,为我们记录了各个资产阶级政府是如何利用自然的或者人为的(例如皮诺切特的政变)“灾难”,让“灾后”的人们处于恐惧与懵懂之中,然后再迅速地推进新自由主义,让大资本洗劫民众的,娜奥米‧克莱恩将新自由主义又比作“灾难资本主义”。

事实上,“灾难资本主义”不仅是整个资产阶级体系化的手段,也是个体资本家发家致富的秘诀。

作为全球排名前三甲的医药资本巨头辉瑞,的确是一家非常成功的商业公司,以往主流媒体关于辉瑞的介绍往往也只聚焦于辉瑞的商业神话。但实际上,辉瑞成长与崛起的几个重要节点都跟战争和灾难有关。

1849年,一对德国裔表兄弟(查尔斯·辉瑞和查尔斯·厄哈特)在纽约曼哈顿创建了公司,取名查尔斯·辉瑞公司(CharlesPfizer&Co.)。起初靠改制驱虫药山道年,把它和杏仁太妃糖混合调制,而一炮走红。

1861年,美国南北战争爆发。辉瑞抓住了机会,向北军提供酒石酸、碘、吗啡和氯仿等产品(其中的一些药物还被用于摄影,记录南北战争场景)。短短几年时间,辉瑞的营收比战前翻了一倍,生产线也大幅扩张。

第一次世界大战爆发,导致可口可乐、百事可乐等饮料巨头柠檬酸原材料供应不足,最初的柠檬酸需要从意大利进口柠檬来生产,一战爆发让原料供应受到了重要限制。食品化学家James Currie在研究人工生产草酸的过程中,意外发现了柠檬酸的副产品。辉瑞雇佣了James Currie并得到了这项技术,可以不再依赖柠檬来生产柠檬酸,成本与产量均大幅增加,很快垄断了这个市场。

第二次世界大战期间,英国伤亡惨重,亟需抗生类药物,其中青霉素是由英国科学家弗莱明于1928年发现的。英国政府将青霉素的技术交给美国,1941年英美政府接洽辉瑞等企业参与青霉素的生产,这让辉瑞再一次有了迅速扩张的机会,到1945年辉瑞的青霉素产量已经超过了全世界产量一半;诺曼底战役期间,盟军携带的青霉素有90%来自辉瑞。

这两次,辉瑞无疑都是大发了“战争财”。

作为一个靠别人的痛苦发家、利润率极高的私人资本医药企业,这次百年难见的全球大流行无疑给了辉瑞又一次“暴富”的机会。

财报显示,今年第三季度辉瑞营收同比大涨130%至241亿美元,增长主要靠新冠疫苗支撑,辉瑞透露不包含C19疫苗的公司营收为111亿美元,同比增幅仅7%。

预计今年全年辉瑞C19疫苗销售额将达到360亿美元;辉瑞已经与多个国家签署了加强针的协议,还在美国等国家获得了对儿童的接种授权,2022年的营收保守估计也将达290亿美元。

与辉瑞借助大流行实现销售额大幅增长形成对比的是,辉瑞疫苗惊人的利润率。今年上半年辉瑞公司收入335亿美元,净利润104.4亿美元,同比增长52.56%,这里的净利润已经刨除了辉瑞惊人的营销以及政治游说开支成本,纯生产环节的利润率更是惊人。

如果辉瑞疫苗真的能阻止大流行,真的完全没有问题,这样的“暴利”至少站在资产阶级道德的层面还有其“合理性”;但是,事实却不尽如此,那么,辉瑞的“暴利”就带着很大的邪恶成分了。

持续近两年的大流行在全世界已经造成了恐慌与绝望,而辉瑞利用这样的情绪“逼迫”发展中国家签下霸王条款,获取最大利益,无疑是将“灾难资本主义”发挥到了极致。

新的“圈地运动”

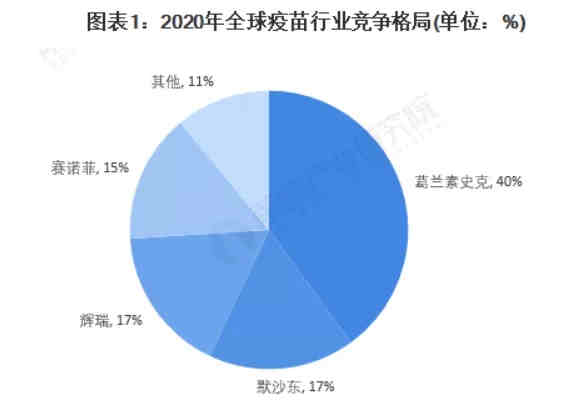

辉瑞是无数人推崇的第一专利药企,国际制药巨头。在疫苗领域,辉瑞也是制霸全球的龙头企业之一。根据世界卫生组织的数据,辉瑞的疫苗业务在全球范围占比17%:

这样的霸主地位离不开专利领域的“圈地运动”。

仅在疫苗专利申请量方面,辉瑞的疫苗专利申请总量达78项,而与其体量相当的默沙东也才50项;辉瑞疫苗专利总价值甚至超过亚马逊。

辉瑞疫苗专利申请主要集中于亚太地区,截止2021年8月,辉瑞在中国、日本、韩国、中国台湾、中国香港的疫苗专利申请分别为12、33、16、17、12项(有重合),而在美国和欧洲则分别为23、18项,亚洲成了辉瑞掘金的重点对象。

这些专利一方面维持着辉瑞的高额利润,另一方面也设置了竞争壁垒,成功阻止了竞争对手的进入。2011年辉瑞全球销售额达到4221亿人民币,与中国四千家包括跨国公司在的国内医药企业2011年销售规模相当。

1925年,辉瑞公司递交了历史上第一份专利申请;1950年,辉瑞获得了新的抗生类药物土霉素的专利权;其后的多元化经营让辉瑞将重心放到了营销上,而一度没落;80年代后期以后,辉瑞又重新开始重视处方类药物的研发以及专利领域的“圈地”,先后推出处方消炎药Feldene,降压药络活喜以及壮阳类药物万艾可(伟哥),并缔造了一系列销售神话。

但是,自行研发毕竟是非常缓慢的事情,且随着臃肿的大企业固定成本的急剧攀升(垄断资本企业内部的“官僚主义”比之自由派对国有企业的指责表现得其实更甚),研发的收益率也越来越低。全球制药行业在2010年出现了首次研发经费下调;2010年以来,生物制药公司的研发回报率节节下滑,2018年头部12家药企的回报率降低到只有1.9%。那些更专业化、规模更小的公司要比大公司的表现更好,它们面对特定的目标客户,需求明确,背负的研发成本也更低。而大公司有更多的基础设施需要维护,反而面临更大的“研发危机”。

这其实是垄断资本主义发展的另一个悖论,贪吃蛇的结果就是让大企业在规模不断扩大、利润率却不断下降的过程中,越来越面临着走向自爆的危险。

辉瑞选择了垄断资本克服这一弊端也是为了不断扩大垄断规模的惯用手段——在1998年伟哥上市为辉瑞赚取暴利攒下雄厚资本之后,便开始了大规模的兼并收购之路,用并购来换得畅销药品的生产专利。

2000年,辉瑞斥资900亿美元买下了华纳兰伯特,这是当时规模最大的一笔收购之一,让辉瑞把医药史上第一个销量突破百亿美元的降脂药立普妥纳入麾下;

2003年,辉瑞又以600亿美元收购法玛西亚,把关节炎药物Celebrex收入麾下,倒霉的是辉瑞很快发现了Celebrex巨大的副作用,可能会增加心脏病和中风的风险,这也让辉瑞暂缓了大规模并购的步伐;

2009年,辉瑞以680亿美元收购惠氏,获得了由惠氏研制的肺炎疫苗Prevnar 13,直到现在仍然是辉瑞的“铁饭碗”;

2015年,辉瑞以170亿美元收购了赫升瑞,扩大了无菌注射仿制药和生物仿制药的市场份额……

但是,问题又回到了起点,并购迅速增大了辉瑞的规模,却又抬高了纳入麾下的新药进一步研发的成本,阻碍了新药的产生;而专利壁垒也阻碍了其他企业的进步。垄断资产阶级阻碍新技术应用和生产力发展这个历史命题,在辉瑞这一角展现得淋漓尽致。

政治游说与结盟

列宁在帝国主义论里就已经论述过,私人垄断资本同国家权力的结合越来越紧密是帝国主义阶段的一个重要特征。作为“百年老店”的医药资本巨头辉瑞当然更不例外。

美国政治体系中,政治游说是司空见惯的现象。巨头公司过政治游说的方式影响立法活动、行政事务、执法行为,从中获益。美国政治游说的形式多种多样,有的是通过选举活动中提供政治献金,有的是派出代理人直接进入议会机构。

美国有机构对全美各个行业从1998年到2020年3月这22年时间为政治游说所花费的钱财做过专门统计,制药行业以44.5亿美元高居榜首,远高于第二的商会行业(24.5亿美元),辉瑞又名列制药行业政治游说开支的榜首。而这还只是“合法”的政治游说开支。

2019年6月,辉瑞官网发布重磅消息,刚刚辞职两个多月的FDA前局长Scott Gottlieb正式加入辉瑞成为其董事会成员,并且担任辉瑞监管与合规委员会和科技委员会成员,这引发了美国公众对“政商旋转门”的又一次质疑。不过这当然不是第一次,也不是唯一一次,强生高管Mark McClellan也曾于2002年至2004年期间曾担任过美国FDA局长。

这样做的好处很明显,Gottlieb任职期间曾提出一系列处方药政策,推动FDA加快批准生物仿制药,极大地帮助了辉瑞在该领域的发展。这样的任职安排不仅仅是简单的回报行为,老局长的人脉关系也将继续帮助辉瑞疏通政治层面的障碍,可以帮助辉瑞摆平药物自身问题引发的争议以及加速药物审批等等。

这样的政治结盟行为当然不仅仅是局限于美国国内。

今年8月,美国证券交易委员会(SEC)和美国司法部联合指控辉瑞,为获取商业合同,在包括中国在内的8个国家行贿当地医生,SEC在其新闻稿中称,辉瑞及其2009年并购的惠氏位于保加利亚、中国、克罗地亚、捷克、意大利、哈萨克斯坦、俄罗斯和塞尔维亚的子公司雇员和代理,对当地官员和医生进行行贿,以便获得所在国的监管和处方的审批并拓展销量,扩大当地业务。起诉书称,为了掩盖行贿行径,辉瑞将这些费用列为促销、营销、培训、差旅、临床测试、货运、会议和广告等合法支出。不过,这家财大气粗的医药巨头在遭到指控后立即提出以6000万美元的罚款来平息这一丑闻。

看到这条新闻之后,我们其实不难理解国内会有那么多的医疗专家和意见领袖要大力吹嘘辉瑞了……

而辉瑞的“结盟”行为远不止于行贿。2013年,继葛兰素史克四高管被刑拘后,阿斯利康、赛诺菲、礼来等巨头也遭到了有关部门的调查,跨国药企巨头行贿的丑闻愈演愈烈。当时据媒体披露,担任辉瑞制药中国企业事务部总监、公司发言人的冯丹龙曾有着上海人大代表、全国政协委员等多重身份,其父是冯玉祥将军最小的儿子冯洪达,奶奶李德全是建国后第一任卫生部部长;而2008年至2009年加盟辉瑞(中国)制药有限公司,负责公司战略政策及业务优化工作的高管张建欣也曾在政府部门以及大公司工作,曾担任外交部新闻发言人的主要助手,香港回归时还曾担任新闻官,有着广泛的政商人脉关系。

利用这些关系,辉瑞等跨国药企不断加大公关力度,瞄准基本药物目录和医保目录,特别是希望能够进入国家或地方的医保目录,从而增加销量。

这里举一个小例子:在“圈地运动”过程中,美国的辉瑞、强生以及瑞士的诺华三大医药集团垄断了全球戒烟药物的市场。为了打开中国市场,辉瑞等公司曾资助大批NGO组织在中国推广戒烟运动,2011年前,辉瑞利用辉瑞控烟基金在中国建立了400个戒烟门诊部,但收益远低于预期。其后,辉瑞将目光转向“公关”,希望将其生产的戒烟药物“畅沛”纳入中国的医保目录。毕竟这是一个庞大的市场,“畅沛”一个戒烟周期所需费用高达2100元,仅是中国重度烟民的戒烟就意味着医保将为之付出3000亿的巨额资金。但是当时一方面因为还有很多基础用药尚未列入医保名录,另一方面畅沛被曝光存在诸多不良反应,并非辉瑞自卖自夸的“安全有效”的戒烟良药,最终阴谋没有得逞。当然,直到现在,包括强生在内的其他戒烟药企也没有放弃这方面的努力。

辉瑞的公关行为不是笔者这样的草根能够反对的了的,但笔者仍然有义务揭露这样一个垄断资本巨头的反动本质和丑恶面目,让更多的民众免于受到那些拿了钱的大V的欺骗,不要做被人卖了还帮人数钱的蠢事。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

人类社会,当资本与科技联合起来将人作发发财的目标,就很可怕了!