我国的妇女儿童人口拐卖起于1978年后,蔓延于80年代,随后在90年代达到顶峰,进入本世纪后,则逐渐开始减少。

到了今天,人口拐卖的现实案件已经相对较少,网上更多的是在那个时代丢失了孩子的,父母苦苦寻找的求助贴。

某种程度上,我们可以称这段时期的人口拐卖为“二十年人口拐卖”。

从社会背景来看,80年代我国进入改开新阶段,国家放松管制,人口加快流动是引发人口拐卖的很大原因。

尤其是在80年代至90年代初,社会治安较为混乱,各类违法犯罪案件层出不穷,也为人口拐卖提供了温床。

到了本世纪后,则随着东南沿海民营经济的蓬勃发展,大量农村人口被释放,去往沿海打工,贫困男性相对减轻了原先在封闭狭小的家乡乡村中择偶娶亲和延续香火的压力。

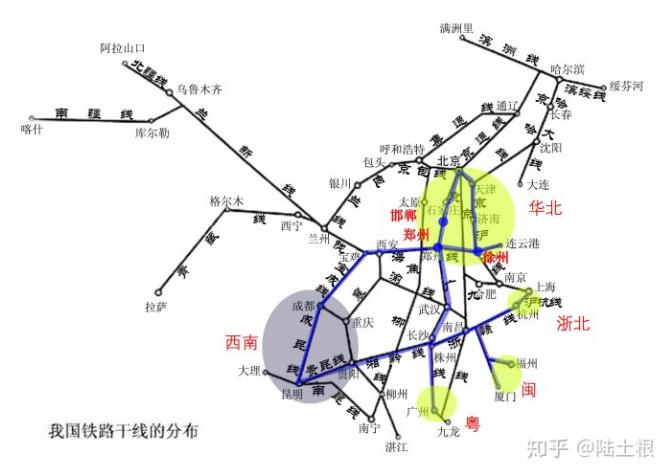

“二十年人口拐卖”有很稳定的买卖路线,其卖出地主要是云南、贵州、四川、广西四地的贫困农村,除了广西就近去往广东,其余均沿着铁路行进去往东部。

铁路的路线也有两条,一是昆明、贵阳火车站上车的“南线”,沿着沪昆线行进,一路在株洲南下、北上换乘京广线,南下者进入广东,北上者去往郑州;一路在上饶南下,换成铁路至福建;最后一路不换乘一直去往浙江。

二是在成都火车站上车的“北线”,北上至陇海线往东行进,一路抵达郑州后继续沿着京广线北上,一路则则抵达徐州后再沿着京沪线南下或者北上。

沿着这样的路线,最终进入二大二小两个买入地。

“二大”指福建广东的华南贫困乡村,以及山东河北河南,苏皖淮河以北的华北贫困乡村。

“二小”指浙江北部,苏皖中部的长江下游的相对贫困乡村。

随着人口拐卖的持续进行,这些地方也会各自扩散,最终连成北起河北,南至广东的“东部沿海买入带”。

买卖路线上有二大一小两个中转地,他们通常是铁路干线交汇的,人流极大的换乘枢纽,同时又往往处在几省交界,便于流窜作案,逃避ga追查。

“二大”指的是郑州、徐州,其中郑州处于京广、陇海铁路交汇点,徐州处于京沪、陇海铁路交汇点,且在苏鲁皖豫四省交界。

“一小”指的是邯郸,其处在冀鲁豫三省交界。

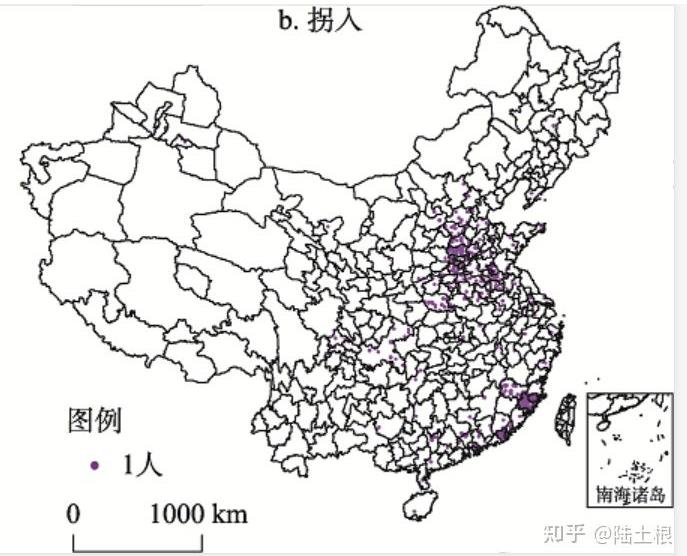

围绕徐州、邯郸两个中转地,又形成了华北乡村的“黄泛片”和“黑龙港片”两片买入重地。

拐入地分布,可以看到围绕徐州、邯郸形成两个高点

一般来说,大部分地区既买妇女,也买儿童,且儿童以男童为主。

买妇女者自然以贫困乡村大龄单身,择偶困难,条件较差的男性为多。而买儿童者,则自然是乡村无子家庭,与经济状况相对联系较小。

但有两个地区是例外,一是浙江北部,江苏中部的乡村,这里买入妇女较多,儿童几乎不存在。

二是闽南的华南贫困乡村,这里既买男童,也买女童,女童是为了做“童养媳”之用。

“二十年人口拐卖”的前十年中,也就是80年代,大致是被迫性质的“拐卖”居多。

人贩子往往独立于买入方和卖出方,属于第三者中介,妇女拐卖常以打工,游玩等名义骗出,有时会采用麻醉,也会使用暴力手段。儿童拐卖类似。

但进入90年代的后十年后,自愿或者半自愿性质的“买卖”开始增多。

妇女拐卖来说,前期被拐卖的女性越来越多成为新的中介人,拉拢老乡熟人,有些还是以打工,游玩名义欺骗,但也有双方心照不宣的情况。

也有直接就说是帮助结婚的,但不乏夸大男性条件者,实质也带有欺骗性质。

被拐卖的女性父母有时候也是“帮凶”,也会主动“卖女儿”而得到部分经济回报。

另一方面是女性自己为了改变命运而主动买卖自己,想要嫁到好的地方,但也有些将其作为谋利工具,嫁到夫家即行跑路。

儿童拐卖来说,则以此牟利,故意怀孕买卖自己孩子的也存在。

而东部乡村的买入地,则又是另外一番光景。

就作为妇女的买入地而言,这些地方没有本质差异,都属于经济条件造成的娶妻困难,但就作为儿童的买入地而言,有一定差别。

对于华北,华南贫困乡村来说,这里都有着更重的宗族色彩,有更大传宗接代压力;浙北,苏皖中部则相对淡薄。因此买入男童多以华北华南为主。

华北,华南的贫困乡村之间也有区别。

华北乡村较少文化上的宗族概念,并没有祠堂、家谱这些符号,其实际上有着更多功能性、世俗性的“家族”观念。

华北乡村的儿子更多的是养老送终、农业生产的主要承担者,或是村庄内部冲突中,担负的暴力保护者角色。

因此,儿子是不是亲生的其实并不重要,重要的是“有儿子”。所以,华北乡村的买入儿童,就要剧烈一些。

华南乡村则宗族文化十分强盛,因此,这种对延续香火的追求,带有更浓的告慰祖先,延续血脉的文化性含义,有一定神圣性。

因此华南一带,儿子是不是亲生,相对重要,买入儿童的情况要弱于华北。

而闽南乡村的童养媳风俗,则是这种宗族文化的极端化版本。是为了保持彻底的父系家族而排斥母系外亲的存在,童养媳是没有娘家的。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号