最近,中国作协新会员名单公示,贾浅浅名列其中,惹来争议,这不是贾浅浅第一次成为舆论焦点人物。在去年,她的“屎尿体”“浅浅体”,被广大群体评为粗俗不堪,时隔一年半之后,作协的新会员名单,再次把贾浅浅卷入舆论漩涡,赫拉克利特说“人不能两次踏进同一条河流”,但浅浅做到了。

这两次舆论风波很大,其一让很多人都知道了某些文二代究竟是什么货色,正应验了那句“人若自辱,众必辱之”,其二则是感慨文阀的高贵血脉能像财阀那般世袭,某团体真是藏污纳垢,其实烂了就烂了,但一想到用纳税人的钱养着,这就有些恶心人了。

我们今天主要谈一谈这个“世袭”的机制,同时也谈谈这些作家老爷是如何理解“文学”的,这似乎决定了他们资本传递的理所当然的一面,也能解释“浅浅体”这种群众眼里的屎尿,在他们吃起来可能别有风味。

(更荒诞的是,我们泥腿子避之不及掩面而走,他们甘之如饴还赞不绝口,还要说普通人不懂审美、扼杀灵感和才华。)

先说说贾浅浅。

令“我的作家爸爸”没想到的是,当年为女儿取名时,是希望她平安和顺,那代人自以为经历了讳莫如深的年代,深则危险。如今看来,倒是一语成谶了,浅是够浅薄的。

笔者作为一名文学爱好者,说起来,也算贾平凹的老读者,《废都》就不用说了,初中的我看了浮想联翩。今天再看到他女儿的诗的那一刻,挺为贾作家感到悲哀的,笔者依稀记得贾作家以前曾经写散文写过一个细节,他回这个农村的时候,刻意捧着一堆土,闻出了土地的清香味,他问她女儿闻到没有。浅浅说,我只闻到了屎味。

这屎味,大抵是文二代文学感知的起源。

平心而论,贾浅浅流传甚广的几首屎尿屁的诗歌,确实粗鄙,比较扎眼,更容易放大成为笑话,但她的其他类的诗歌,笔者也有幸读了几十首,就平均水平而言,不必捏着鼻子读,不过,现在随便找一个网文作者,把他作品里比较煽情的一段话打几个回车,都有不小概率也不比这些诗歌差。至于贾的《椰子》、《光》这类被评价为超过其平均水平的作品,仅仅是入门级水平,正常来说,地级市作协会员的已经足够了,如何有资格作协会员?那么这个时候你可能不是质疑贾的水平了,而是质疑作协的水平。

比起看待贾浅浅的屎尿诗歌来,我相信多数人更关注贾浅浅是何德何能,当了文学院的副教授,还当上了陕西省青年文学协会副主席(湖北的汪主席表示很欣慰),出版了几本书,发表了很多作品,搜索其文,满眼都是各类作家对她的评价如何如何之好,难道就因为是贾平凹的女儿?

我们来看看浅浅近年来主要科研成果:

论文类:

1. 生命的言说与意义—试论贾平凹的书法创作,《中国现当代文学研究》2014年6月

2. 文学视域下贾平凹绘画艺术研究,《文艺争鸣》,2014年7月

3. 男权秩序中挣扎的女性类型,《小说评论》,2010年11月

4. 审美泛化与文学真实观的转变,《小说评论》,2014年5月

5. 历史与文学的双重变奏—贾平凹《古璐》的叙事策略,《文艺争鸣》,2017年7月

6. 诗人与时代,《文艺争鸣》,2018年12月

7. 写给父亲的一封信,《文艺争鸣》,2018年2月

著作类:

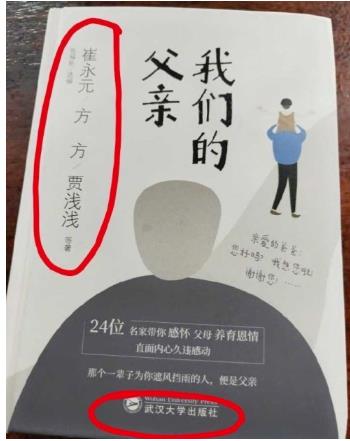

1.选编《贾平凹散文精选》(25万字,长江文艺出版社出版,2017年12月第1版 ISBN 978-7-5354-9901-1)

2.诗集《第一百个夜晚》(2.2万字,长江文艺出版社出版,2018年1月第1版 ISBN 978-7-5702-0000-9)

课题类:

贾平凹书画与文学艺术精神关联性研究(2015.1—2016.12) 纵向项目 陕西省教育厅专项科研计划项目 厅局级 1/5 1万元 结题

获奖情况:

2017年12月获第二届陕西青年文学奖,诗歌奖

来源:西北大学文学院官网

由此观之,浅浅能走到今天,还真是因为,她是贾平凹的女儿。一个西北大学的本科生,能不能在校任教,取决于爸爸是否是西安建筑科大的院长。当然浅浅不是什么特例,和她相同的例子是欧阳江河的女儿等,都属于写文章没人看,研究别人没那个水平,只能靠研究自己的文阀爸爸们的作品、书法,勉强维持一下生活的样子。

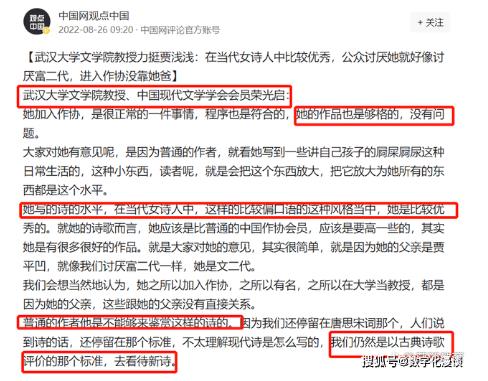

但二代浅浅们恐怕也不只是想维持一下生活那么简单,他们还想去做空头文艺家,想捞取更多的文化资本和符号资本,这不,凭借爸爸是文学刊物的主编、著名作家的身份,以及文艺界的关系,换个刊物发表作品,就会有很多批评家为她保驾护航,后来又有方方、崔化钠之流捧场,不停地叠buff,但人家不偷不抢,我们又能拿她怎样呢?

浅浅的事迹也教育了群众,在一个众所周知的阶级分化的时代里,财阀们想搞世袭,难道学阀、文阀们就不想多搞搞这些了吗?当然想,他们会用普通人几乎接触不到的仪器设备,用普通人几乎无法听懂的专门语言,将他们的孩子推向了学术之巅;他们让他们的孩子拥有了文化头衔,写各种嘲弄普通人的诗文,让魏晋遗风重现,尽管披着文化、声望、权威、学术理想的皮,他们的唯一目的就是尽可能多捞取资本。

但另一方面,比起财阀硬的通货资本,文化这种软性的资本,它需要通过一定的场域来实现积累和代际传承,换言之,需要圈子,需要一群威势宽宥的领导和批评家们,也就是所谓的文坛。搞笑的是,由于共和国这四十年翻天覆地的变化,一切固有的都烟消云散了,场域内的文阀们和和气气地畅谈文学,但场域外的吃瓜群众看来分赃中尽是马脚,如贾作家般的文学权威们,带领着他的进击的后辈们,仿佛陷在自吹自捧和自娱自乐的怪圈里,他们一边在哀叹一代不如一代,年轻人不读文学,城市沦为妓女,一边马不停蹄地脱离群众,互相捧臭脚,假装严肃地把文学变成了一场垄断游戏,然后杀死文艺。

八十年代新启蒙主义思潮要求重写文学史,重新清算过去社会主义的文学,于是诞生了一批崇尚西方现代主义“纯文学”的作家们,就如同当年的文学领袖李泽厚再复们在阿芙乐尔号巡洋舰上振臂一呼道:“十月革命带来了这么多的问题,整个20世纪,给我们人类带来了那么多灾难啊!”,这种观念在当时的作家里甚为流行,著名的汪主席也说了八十年代就是“过去挤压进我脑子里的垃圾和毒素一点点清理出去”的过程,因此她写了《软埋》。

更典型又隐蔽的是获炸药奖的莫言,在他最重要的作品《丰乳肥臀》里,母亲经历战争、生殖、饥饿,经过解放战争、土改革命、三年困难时期、“文革”、改革开放,用各种魔幻现实主义的手法,去暗示母亲(母亲隐喻着民族)的苦难是革命建立的政权带来的。最后,解救苦难来自由马洛亚牧师和回族女人所生的儿子马牧师,和他所代表的基督圣恩。

像贾作家和汪主席们,要么致力于写琐碎市侩的东西解构崇高,要么用浮夸的性描写来抒发社会的压抑,对于前三十年来说,这是一种反叛。他们不停地蚕食着革命年代的现实主义,却不想,在这种对传统叙事的反叛中,也走入新的囚炉。

到了九十年代,市场化潮流把他们仅有的文学理想的底气冲垮了,正当壮年的他们失去了市场话语权,开始通过垄断“何为严肃文学”的解释权来维护自己的地位。从文学期刊、文学奖生产出来的就是纯文学、严肃文学,受大众追捧的很多都是不纯的、不严肃。

固然整个九十年代消费主义兴起让文艺迅速沦为了市场的婢女,大众正在被快速文化工业所侵蚀,但或许就像韩寒所说的,文学是个屁,谁也别装逼,对于彻底拥抱市场化的韩寒们、郭敬明们来说,这些纯文学的权威反而显得虚伪矫饰,失落的文坛人通过老朽的作协体系,把对文学的理解,异化成是否是作协成员,以及是否喜欢把自己照片放在封面内页了。

放任老朽们抱团,其结果可能就是,什么圈都成了花圈,什么坛都成了祭坛。

如上所述,在畸形市场环境和精英垄断文学解释权的共同催化下,当代“文坛”内纯文学创作几近成为秃顶男人的旋转跳跃,自言自语式的对空输出。

对于话语权旁落的事实,我相信部分享受过八十年代文化红利的这拨人,不是没有怨言的,他们想批判,却刻舟求剑;对宏大叙事又厌弃又缘木求鱼。即使是当代文学里最出名的余华,在新世纪写《第七天》,无非就是把一些社会新闻粘糊了上去,围观者寥寥。所幸这些作家们还有一些出路,像莫言可以靠诺奖营销火那么一阵子,武汉的方方想把疫情的日记卖到美国,而像贾作家,索性卖起了高价字画,顺手把浅浅引入文坛,然而传承其衣钵的浅浅们限于堆砌屎尿屁的细节,恋污癖般的抒发,依然是暮气沉沉。

浅浅事件,只是揭开了文坛(行会、门阀)衰朽的小窗,若是想要开个大点的天窗,不妨舆论上广泛发声要求取消某些协会的编制和财政支出,把门砸了,或许就有人愿意开窗了。从今年贾浅浅梅开二度来看舆情,这样的呼声显然越来越大。

但市场化未必能解决人民群众的精神生活问题,归根结底,文艺和精神生活,是不能找人代办的。浅浅倒是提醒我们,文艺不是某些人的特权,如果呼唤某些人出来改善文坛环境,那还是会走入八十年代对文艺理解的窠臼里。落实社会主义的文化理想,每个人都应该是社会主义的精神文化的创造者,要努力扩宽我们的世界,走出办公室,去田间、工地、工厂、学校,通过人与人间读和写的摩擦取火,与他人建立浩荡的认同。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫