两大媒体“锐评孔乙己文学”遭网友群嘲的事才发生没几天,另一大媒体又出来教训年轻人要“奋斗”,不能“不上课不上进只上香”:

这篇“评论员”文章所针对的是前几天的一则新闻:

据相关平台数据显示,今年2月以来,预订寺庙景区门票的人群中,90后、00后占比近50%。且今年以来,寺庙相关景区门票订单量同比增长310%。

早前有网友在新闻的评论区调侃:“在上班和上学之间,选择了上香;在求人和求己之间,选择了求佛。”

其实这跟那句“学历是我下不来的高台,孔乙己脱不掉的长衫”一样, 不过是年轻网民在就业难、生存压力大的困境下,为了自我调侃与解压,玩出的网络“新梗”,评论员却拿它当真了。这位评论员是认真的吗?真的不知道这句话就只是一个“梗”?

前两天在网络上看过一段视频,一群女孩穿着雨衣围在浙江普陀山寺庙香炉前,手里拿着手机,用微信收款码在香炉上方扫来扫去,嘴里念念有词:

我爱钱,钱爱我,钱从四面八方来,时时刻刻来,铺天盖地来,我加油我努力,没有爱可以,但是不能没有钱。

这件事要是被评论员知道了,还不知道要怎样编排和批判呢?

无独有偶,有网友在某视频平台的评论区调侃了一句“黄天在上,我陈某与赌毒不共戴天”,某官媒up主就把人家挂了出来横加批判,网名打码跟没打一样:

官媒up主真的不懂人家只是“口嗨”、只是在俊男靓女的视频下开个玩笑。up主不对视频本身是否合适作评论,不管当地的站街女和遍地麻将馆现象,却对一句玩笑大加指责,认真的吗?

把严肃的问题娱乐化,把娱乐的问题严肃化,这是现在一些媒体的通病;正儿八经的的社会问题不正视、不讨论,鸡毛蒜皮的事却上纲上线;探寻富人生活的被说成“炫富拜金”,讲述穷人生活的又被说成“消费贫穷”,年轻人已经很不容易了,自我消遣一下玩玩“梗”、写写“段子”,也要被“爹”味十足地横加指责。

关于“孔乙己的长衫”和“年轻人烧香拜佛”这些现象本身,不是说不该讨论、不能讨论,而是不能只是假正经地把年轻人“教训一番”。

就拿“年轻人烧香拜佛”这事儿来说,大部分年轻人就是觉得“好玩”,把它当作一种旅游体验;就像上面提到的一群女孩拿收款码“扫”香炉,“好玩”之余也就是拍个“视频段子”;也有一部分年轻人是为了摆拍“出片”。

这种现象真有什么问题的话,那也只是旅游热潮下的一种“消费主义”文化而已。须知,烧香是要给资本控制的寺庙交“香火钱”的。

当然,不排除有人真的相信可以通过虔诚地烧香祈祷,让自己工作生活顺利、考公考研上岸,但是这类恐怕也不多,顶多也就是随大流讨个“好彩头”。

比旅游热潮带动起来的“烧香拜佛开光”进一步的,是近年来,在一小部分年轻大学生和城市白领中间流行起的“周末出家”。

私人成团的小型旅行社不乏这样的广告,小红书这样的社交媒体也不乏这样的“晒图”、“晒视频”:

跑到寺庙里早起苦修,念经抄经、打坐参禅、吃斋饭、做义工……已经成了一些生存压力还不大的大学生和城市青年逃避“精神内耗”的方式。

而比“周末出家”更进一步的,是近年来“信教”现象的不断升温。《学习时报》的文章点出了其中的关键特征:

过去信教的是“五多”,即老人、妇女、农村人口、低收入者、文化层次低者多,现在是中青年、城镇人口、高收入者、高学历者越来越多。

所以,媒体真要想正儿八经地关注讨论“上香”问题,不如好好讲讲为什么科学技术蓬勃发展、义务教育广泛普及的今天,会出现“信教人数持续增加”的现象。

2018年第17期的《东方教育》曾经刊登过一篇《高校大学生宗教信仰现状调查及原因探析》,通过切实的调查,作者得出一个结论:“(大)学生信教多为追求真善美、寻求精神寄托等精神层面原因,而非祈福求财保平安等迷信色彩的内容”。

这显然与新京报评论员所指责的,年轻人“把自己的生活希望寄托在神佛之上”,“而放弃了自身的努力、在现实世界的奋斗”并不一致。其实,反倒是很多满嘴仁义道德的贪官、富商,是真的很“虔诚”地想通过求神给自己带来官运、财运——因为他们本来就是不劳而获、吸人血的“寄生虫”,否则李一、王林一类的骗子也不会一度混得风生水起。

为什么受过高等教育和科学训练的年轻人要去通过宗教“寻求精神寄托”,这方面的调查其实也有不少,概括起来无外乎两个方面:一个是外在的因素,贫富分化、贪污腐败、道德滑坡造成的信仰危机;另一个则是内在的因素,大学生对前途的迷茫,工薪阶层工作压力、生存压力大造成的种种精神痛苦……

当然,这些也还是现象层面,究其本质,马克思、列宁早就做过深刻的解释。

马克思在《黑格尔法哲学批判导言》中指出:

宗教里的苦难既是现实的苦难的表现,又是对这种现实的苦难的抗议。宗教是被压迫生灵的叹息,是无情世界的感情,正像它是无精神活力的制度的精神一样。宗教是人民的鸦片。

列宁在《论工人政党对宗教的态度》中指出:

劳动群众受到社会的压迫,面对时时刻刻给普通劳动人民带来最可怕的灾难、最残酷的折磨的资本主义(比战争、地震等任何非常事件带来的灾难和折磨多一千倍)捉摸不定的力量,他们觉得似乎毫无办法,──这就是目前宗教最深刻的根源。“恐惧创造神”。现代宗教的根源就是对资本的捉摸不定的力量的恐惧,而这种力量确实是捉摸不定的,因为人民群众不能预见到它,它使无产者和小业主在生活中随时随地都可能遭到,而且正在遭到“突如其来的”、“出人意料的”、“偶然发生的”破产和毁灭,使他们变成乞丐,变成穷光蛋,变成娼妓,甚至活活饿死……

随着经济危机的加剧、内卷的加重,“不确定”也就变得更加普遍,“信教人数持续增加”也就成了必然。

然而,他们就活该被评论员指责“去求神佛不去奋斗”?且不说大多数年轻人“上香”只是“好玩”,就算真的有年轻人去求神佛了,错也不在他们!

为什么祥林嫂要去“捐门槛”?为什么闰土只拿“烛台和香炉”?他们也不过是受了旧社会的害才去求神佛,进而又被神佛去害。

毛主席在《湖南农民运动考察报告》讲了农会破除迷信的事。“许多地方,农民协会占了神的庙宇做会所。……醴陵禁迷信、打菩萨之风颇盛行。”

结果导致“被土豪劣绅借为口实,提出‘农民协会不孝祖宗’、‘农民协会欺神灭道’……’等反革命宣传口号,来破坏农民运动……地主利用了农民反对打菩萨的事……”

毛主席是怎么向农民宣传破除迷信呢?他对农民讲:

“信八字望走好运,信风水望坟山贯气。今年几个月光景,土豪劣绅贪官污吏一齐倒台了。难道这几个月以前土豪劣绅贪官污吏还大家走好运,大家坟山都贯气,这几个月忽然大家走坏运,坟山也一齐不贯气了吗?土豪劣绅形容你们农会的话是:‘巧得很啰,如今是委员世界呀,你看,屙尿都碰了委员。’的确不错,城里、乡里、工会、农会、国民党、共产党无一不有执行委员,确实是委员世界。但这也是八字坟山出的吗?巧得很!乡下穷光蛋八字忽然都好了!坟山也忽然都贯气了!神明吗?那是很可敬的。

但是不要农民会,只要关圣帝君、观音大士,能够打倒土豪劣绅吗?那些帝君、大士们也可怜,敬了几百年,一个土豪劣绅不曾替你们打倒!现在你们想减租,我请问你们有什么法子,信神呀,还是信农民会?”

毛主席的主张是“‘引而不发,跃如也。’菩萨要农民自己去丢,烈女祠、节孝坊要农民自己去摧毁,别人代庖是不对的。”而农民自己去摧毁的前提,是农会能帮助农民砸碎让他们受苦受难的锁链。“同宗教作斗争不应该局限于抽象的思想宣传,不能把它归结为这样的宣传;而应该把这一斗争同目的在于消灭产生宗教的社会根源的阶级运动的具体实践联系起来。”

反观那些“爹味”十足的教师爷们,是否想过要去砸碎导致年轻人痛苦的锁链?甚至是否看到了锁链?甚至有没有意识到年轻人正生活在痛苦之中呢?

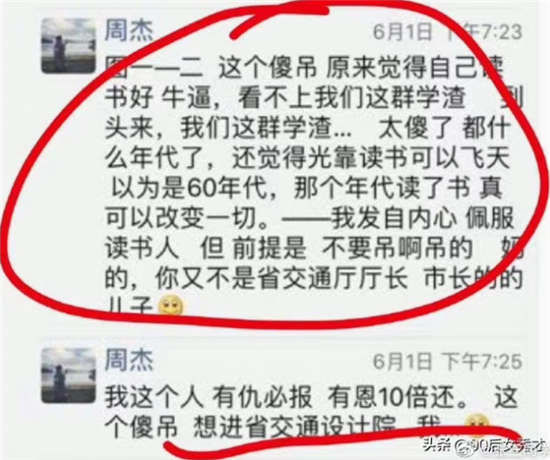

就在笔者打算结尾的时候,“前交通局长孙女炫富”的事又登上了热搜。一边炫耀自己“家里有9位数”,家人“感觉贪了”,自己“润了”,一边骂困的国人是“低贱老鼠”、“下等人”、“底层贱畜”,嘲笑韭菜供了她家那么多钱:

这位已经“润”到澳大利亚的深圳钟小姐,嚣张程度比之江西的周公子,恐怕也不逞多让:

周公子“东窗事发”的时候,正值“二舅”刷屏、媒体嘲讽“小镇做题家”;而今钟小姐炫富骂“韭菜”出圈,正值媒体扒“孔乙己的长衫”。他、她和它们,成功地引起了“众怒”。

然而,半年过去了,周公子和他家长辈似乎已经平安落地;钟小姐和她家长辈会不会有事?

从周公子到钟小姐,这究竟是“凤毛菱角”还是“冰山一角”?如果机会都已经被有钱有势的“二代”、“三代”们瓜分完了,年轻人还奋斗个什么劲呢?这恐怕是逼得年轻人去求神佛的一大原因吧。

新京报评论员说,“奋斗才是青春的底色”,这话很对。那么对应的,社会的底色难道不该是“平等”?公共媒体的底色难道不该是“为人民服务”?

周公子钟小姐都这样羞辱我们了,既然已经扒了孔乙己的长衫,就问什么时候去扯周公子钟小姐们的遮羞布?恐怕唯此,年轻人才愿意继续奋斗吧。

【文/子午,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

zlllll2年前•浙江省100回复 审核中..

zlllll2年前•浙江省100回复 审核中..  粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫