勃沙特,1897年出生于瑞士,后随父母移居英国。1922年,他被教会派往中国,在贵州镇远、黄平、遵义一带传教,并给起了一个中文名“薄复礼”。1934年10月1日,他从黄平旧州返回镇远,在崎岖山路上与中央红军长征先遣队红6军团不期而遇。当时红军视传教为侵略行径,传教士为“帝国主义间谍”,从而将勃沙特扣留。这位“上帝的使者”便戏剧性地卷入了红军长征的队伍。红6军团与贺龙率领的红3军(红2军团)会师后,转战川、鄂、湘、黔、滇五省。勃沙特随红军长征18个月,获释后撰写的《神灵之手》一书,是比美国记者斯诺的《西行漫记》早一年出版的第一部向西方披露红军长征的著作,以亲历者的视角记述了红军长征的战斗生活。此书由于书名带有明显的宗教色彩,标题未标明与红军的关系,所以很长一段时间里被误认为是一本宗教书,直到1985年才无意中被发现。1989年翻译成中文在杂志上连载,2006年出版中译本,并被确定为纪念红军长征胜利70周年重点图书。

反映红2、6军团长征中的诸多重要事件

当时许多报刊把红军诬称为“匪徒”“强盗”,勃沙特却在《神灵之手》中告诉世人:“实际上,红军的领导人是坚信共产主义和马克思列宁主义的信徒,并在实践着其原理,是另一种频率和形式的苏维埃。”

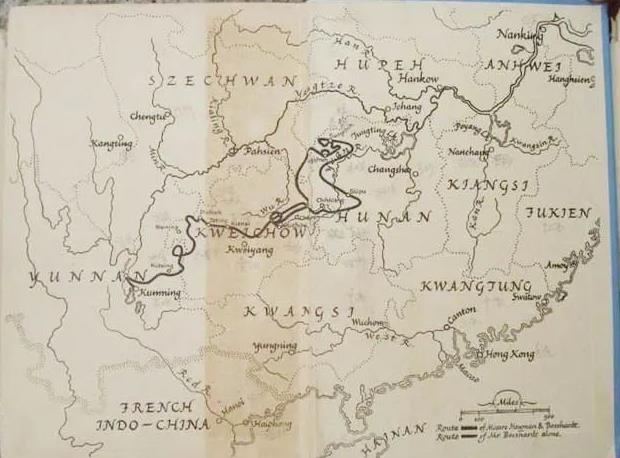

1934年10月2日,红6军团袭占旧州后,在教堂找到了一张外文贵州省地图。红6军团军团长萧克让勃沙特翻译。勃说地图是用法文标注的,自己可以翻译。在油灯微弱的光线下,勃沙特把重要的山脉、村镇、河流等用中文翻译出来,并一一标注在地图上。

勃沙特写道:“房子里已生起一堆炭火,这时年仅25岁(应为27岁)的萧克将军把我叫去,请我为他译一张法文版的贵州地图。他相当热情、开朗,是一个充满追求精神的共产党将军,正希望在贵州东部建立一个共产主义的政权。”

◆勃沙特为红军翻译的法文版地图。

50年后,萧克回忆说:“有了这张地图,才稍微详细地看清楚贵州的山川城乡的大路,行动才开始方便了一些。”“时隔多年,我之所以念念不忘,因为这是一件不能遗忘的军事活动。当时,我们在贵州转战,用的是旧中国中学课本上的地图,32开本,只能看看省会、县城、大市镇的大概位置,山脉河流的大体走向,没有战术上的价值。当我们得到一张大地图,勃沙特帮助译成中文,而且是在最需要帮助的时候,解决了我们一个大难题;同时,他在边译边聊中,还提供了不少有用的情况,为我们决定部队行动起了一定作用。他帮助我们翻译的地图成为我们转战贵州作战行军的好向导。”

1934年10月24日,红2、6军团胜利会师,是红军长征历史上的第一次会师。作为旁观者,勃沙特有过生动描述:“这一天是红军会师的伟大日子,会场上万人攒动,红旗招展,我们与先到这里不久的贺龙红2军团合并。贺龙军队衣着更破烂,但军帽和红色标志却十分明显。他们的目的是合并起来组成一支更强大的力量。”他介绍,“军旗为红布铺底,中间镶有一颗星和代表劳动阶层标志的镰刀锤子。它只是在特殊场合使用。”

11月7日,红2、6军团攻占湘西永顺后,“因政府军的再次逼近,我们不得不继续转移”,“后来几天的行军变化不定,有时半夜出发,有时刚走一、二英里就原地待命,有次刚睡了一个小时就被叫醒继续前进。我们不知道红军在干什么。事后才知道,政府军在山谷里中了红军的埋伏,结果红军取得了很大的胜利,并俘虏了大批政府军。”这个“胜利”便是龙家寨大捷。几天后,湘鄂川黔省苏维埃政府成立,并推行乡村土地改革。他在行军路边看到:“土地已被红军分配给了穷人,土地的新主人则将自己姓名用白颜色写在竹节上,标在地界上,共产主义的理论便由此得到了实践。”

1935年4月中旬,红军在陈家河、桃子溪“三天打了两大胜仗”。勃沙特在宿营地听到“属于地主的那些猪的哀叫,一会儿,我从肉香中嗅出肉差不多熟了”,“这时吴法官(保卫局长吴德峰)激动地对大家宣布,红军在这附近打了一次胜仗”。他和红军一起分享了胜利的成果。

6月14日,红军在湖北忠堡“又取得了一个巨大的胜利,打败了政府军第四十一师,并使这个师的张将军(师长张振汉)及2000名部下成为俘虏。”“红军情绪高涨,有一种像猎人捕捉猎物般的喜悦”。接着,红军在李家河开祝捷大会,勃沙特对此作了细致描写:

“红军和老百姓都来到这里,场子中人声、军号声响成一片,两侧小台子上设置了乐队,靠军号和锣鼓组成,参加会的人都给一面小纸旗来渲染会场气氛,庆祝取得的这个空前的胜利。”“这时红军正排成纵队进入会场,成千上万的老百姓也列队等在场中,我们在一片‘帝国主义分子’的嘲弄声中入场。”

1936年2月6日,红军进占大定县城。在这里宣布成立川滇黔省苏维埃政府。书中记载:“在大定住下后,红军建立了一个共产主义政府。这一天杀了猪,我们停留在这里第一次吃肉。城里的摄影师被叫来为红军卫兵们照相。”

描述红军长征艰苦卓绝而纪律严明

红军长征路上充满荆棘坎坷,不是在山间小道,密林深处,就是在陡峭的高山和流急的河流之旁。勃沙特用浓重的笔墨描述了红军长征的艰苦行军:“随红军所走的路,有时几乎只是前边的人踏出的一条痕迹,说不上路,这种路,攀登尚可,最难的是下山,山高坡陡路滑,危险万分。”“每天天还没亮,队伍就开始行军了,一走就是一整天,有时晚上也不休息。大雨滂沱,黑夜茫茫,崎岖的山道似无尽头。”“崎岖山道上行走,真使人困苦不堪,不过我们学会了边走边睡。”“人们只能摸着前面人的肩膀在黑夜的山路中前进,每当前面发现亮光或传来响声时,部队就马上迂回前进,天黑看不见时,则随地在山凹里过夜。”“被大雨淋得像落汤鸡,到宿营地,卫兵烧起了一堆大火,一边烤着他的湿衣,一边招呼我们也去烤自己的衣服。”“经常要为许多大小河流所阻,渡河的方式是多种多样的,从搭浮桥以至到跳过那令人战战兢兢的石磴。”“常常夜幕降临,我们还在路上行军,到了宿营地有时连饭都吃不上,只好饿着肚子睡觉。接连有好几天,每天只吃一顿饭。”露营是家常便饭,“早上醒来,我发现衣服结满了霜,我几乎冻僵了,马的身上也是一层白霜。”即使进群众家宿营,“晚上的铺盖仍然只是令人寒酸的稻草”,“这时我甚至盼望着早一点行军”。

◆勃沙特

这种艰苦卓绝的生活,对他这个西方人来说,实在是苦不堪言,达到人体所能承受的极限,他不得不由衷地赞叹:“他们的确不畏艰苦,不知疲倦。”“看到他们那惊人顽强的斗志和毅力,不能不使人为之感慨万千。”

“飞机常常光临,我们不得不东躲西藏。”红军的一个应对之策就是,从路旁采回的树枝做成圈戴在头上,勃沙特他们每个人也领到一个,“远远望去队伍就成了树丛。这样政府军飞行员的眼睛就不容易看见我们。”

在勃沙特眼里,红军是一支衣衫褴褛但纪律严明的队伍。他提到一个细节,红军为躲空袭隐蔽到一片果林中,“树上柑子满枝,因未查明是地主还是老百姓的,红军命令不许摘,则没人去摘。”红军严禁抽鸦片,对那些刚入伍的新兵进行了戒除抽鸦片恶习的伟大实验。沾有这种恶习的新兵一律被集中到一起戒烟,卫生员发一种药品来减轻他们戒烟的痛苦,同时免除他们的操练和勤务。几个星期后,渐渐使他们戒掉抽鸦片恶习。他说:“这些‘秘密消息’,是卫生员几次来我这里玩时透露的。”

展现红军政治思想教育特色

紧张的行军让勃沙特疲于奔命,可在同样条件下,“勤奋的红军战士除了忙着打草鞋、补衣服之外,还抓紧时间学习文化知识,听关于共产主义原理的党课武装思想。”“这些身着破衣草鞋的年轻战士常常围绕着人的精神等哲学命题讨论,在那些油印的出版物中,不乏对事物认识的真知灼见。”

勃书写道:“红军只要在某个地方住得稍久一些,都要设置‘列宁室’,宿营的地方没有合适房子时,他们就紧张地建造一个。它结构简单,埋八根立柱,上面用席和草搭顶,周围用绿竹枝围成墙,然后在绿墙上装饰纸花和红旗,而对入口的墙则一定要挂上马克思和列宁的画像。”

红军设有专门学校,书中记载:“有时,他会拿出一张在萧克任教员的学校发的证给我看,证明他曾在校学习一个月期满。”“红军上课后,要求写心得,向一张小报投稿。行军之中,一有机会,他们就写个不停。他们小报的编排及有关共产主义内容的图画设计,是值得骄傲的。”

红军有专门的刻印队刻写印刷宣传学习资料。一次,勃沙特在帮助红军翻译报纸时,“旁边一个战士忙着刻钢板,刻好了一大叠蜡纸,将成百张的蜡纸用油墨滚子一张张油印出来,然后装订成书。两个十几岁的女孩和男孩操作一个简易的石板印刷机,用这种机器甚至能印红军在所到村镇张贴的那种大布告。繁忙时,他俩一天印到几千份。”

勃沙特还看到,红军经常开学习讨论会,“任何会议都要围绕政治路线进行思考和发言,例如‘为什么我们反对国民党’等。”“开会时,新兵最羞怯腼腆,安排他们发言,则都是他们的‘苦难的历程’,当众谈在地主压迫下的遭遇,然后大家围绕这些发言。领导随时引导大家,指出要点,并在最后作总结,发出‘预备,唱’的口令,然后大家齐唱一首歌结束会议。”

唱歌是红军鼓舞士气、凝聚军队的一种非常有效的手段。给勃沙特留下了深刻印象的是《国际歌》,警卫连指导员教战士们学唱,他不懂“英特耐雄纳尔”的意思,“让我解释一下,我想了半天仍不得其解。后来我从共产主义联想到英文“国际”这个词,这使我豁然开朗。”勃沙特告诉他是“国际”的意思,搞懂词的意思后,指导员再教唱起来就顺畅多了。

有一首歌叫《勇敢的战士》,歌词有“杀、杀、杀,杀出一个红彤彤的新世界之类的语句”。另外还有不少歌,他写不出歌名,但听得懂歌词,有谴责蒋介石卖国的,有讴歌红旗的,有宣传讲卫生的,有强调划清阶级界限的,有号召打土豪分田地的,有反对帝国主义的,等等。他注意到“战士们唱歌时,人人都看着自己抄有歌词的笔记本”。

◆红军长征途中在贵州仁怀留下的木板标语。

红军很会鼓舞士气,领导人经常在作战前、渡河前、出发前作鼓动报告。他叙述了一个领导人讲话的情景:“这个领导人首先肯定了这一段行军的艰难困苦,并提出在这两天内将打到一个富裕的地方,在那里休整补充。对于缺乏供给的红军,这个目标是很吸引人的,因而提高了红军士兵的士气。”“这个领导人以红军特有的方式呼口号来激励士兵:‘打倒帝国主义!’‘打土豪分田地!’‘打倒国民党反动派!’最后是欢呼‘苏维埃万岁,万岁,万万岁!’这之后红军官兵都精神振作起来。”

他继续写道:“经常看到路边写有上述这些口号,由于行军中的艰难困苦,红军的宣传人员常在山脚醒目的地方用粉笔写一些标语口号,鼓励士兵们勇往直前。”

红军的业余文娱活动亦丰富多彩:“他们能无准备地即兴表演或聊天,大家围坐在一起时,连长往往自愿出来组织唱歌或进行摔跤比赛。每次表演后,大家都爆发出阵阵笑声,有时他们也玩诸如‘丢手帕’‘赶猪’‘瞎子与拐子’之类游戏。”“有时红军也打篮球,不过球场那边我看不见。”“中国最盛行的消遣是赌博,但在这里是严格禁止的。”

称道红军帮助贫穷的人们

勃沙特写道:“红军对穷人很好,在艰苦的征途中,时时忘不了帮助那些贫穷的人们。”“我们来到一个土豪家宿营。这里的一切,马上成了红军的财富,他们拿走了一切用得着的东西。然后熟练而有条理地召集穷人将谷仓的粮食分光。‘那么按什么区分农民和地主呢?’他们回答我说:‘按自食其力,如果他雇佣别人为自己种地,那他就是压迫者。’”他感慨道:“我就是这样在被迫中一点一点地认识了共产主义,并随着时间而逐步加深。”

每到一地,“他们在一切可写的地方,用红、蓝、白涂料书写标语。内容是:‘打土豪分田地’‘苏维埃是中国的希望’‘打倒蒋介石’,还有部分标语内容是抗日的。他们到处散发传单,反复宣传他们是红军”。红军每撤离一地,写标语鼓动“政府军中像他们一样的工农穷兄弟‘掉转枪口,参加红军!’”

正因为如此,所到之处,红军受到群众的衷心欢迎,他看到“每天有很多人到这里报名参军,他们大部分是农村娃子。红军要先问他们姓名、年龄,有无疾病和是否抽大烟?然后问:‘为什么参加红军?’回答几乎异口同声:‘我们没吃没穿。’当红军允诺能有吃的,甚至还会有穿的时,这对那些想参加红军的人来说就已足够了。这之后,红军将再提问:‘愿参加反对地主的战斗或提供情报,并为天下穷人谋解放吗?’对此,那些人毫无疑义。”勃沙特曾私下问过他们,“为什么参加红军,他们统称是因为‘恶霸的压迫’。‘恶霸’是红军对一般贵族的称谓,这些人为富不仁,农民都曾受过这些人的盘剥。”

勃沙特印象深刻的是,在大定招募新兵,“周围有一些苗族部落,一些苗族青年踊跃报名参加红军。”“晚上这些苗族新兵曾唱起他们民族的歌,苗歌也相当淳朴”。他目睹了一个苗族小伙子成为红军的经过:“开始先发给他一件高衣领的蓝上衣,一条像睡裤一样肥的裤子,以及一双草鞋,不久又给他一顶有帽檐的红军帽,并给他一把常用来执行死刑的大刀。这时他就需要开始学打草鞋来装备自己,并打上裹腿。再往后他有了一个装日常品的挎包,以及装替换衣服的背包和步枪,这样他从农民到红军的外形改换才算完成。”

大量的国民党俘虏加入了红军的行列,这是红军补充兵员的重要渠道。“俘虏如果不愿参加红军,离开时还会发3块钱路费”。张振汉“曾被叫去给士兵讲话,动员他们参加红军”,“红军这些办法的确很吸引人,很多士兵由此加入了他们的队伍”。

讲述红军对自己的人道主义照顾

开始行军时,因为多雨,“我们提出要块油布,结果给了一件床单。我们后来才知道,这在红军中已是非常奢侈的供给了。”鞋坏了,要求给换一双,红军终于“找了一双非常合脚的橡胶雨鞋,它是刚从一位嘟哝着的卫兵脚上‘没收’的。”

天气冷了,红军发给他们几件衣服,“其中一件是类似西方人寒冬穿的大衣式长袍。白天是我的御寒衣,晚上则成了褥子。”春天来了,一个年轻红军给他们送来换季衣服及物品,还有布草鞋,他感慨:“衣服中有件是用山东的粗短丝绸做的,这件衣服甚至比我当教士时的衣服都好。”

红军在作战时,日夜行军,勃沙特体力难支,“开始时,卫兵推我拉我,打破行军队列帮助我,这样我好不容易才没掉队。”“后来,他们带着两个人和一付担架告诉我,只要我走不动,他们就抬我。”到了宿营地,“红军为我单独熬了米粥,加了些白糖。”吴德峰见他很衰弱,晚上宿营时,交待人给他买只鸡补补。

在艰苦的环境中,勃沙特时常患病。红军请了一个中医为他看,“卫兵拿着他给我开的药方抓来了药,用药罐熬成浓汁,让我服用。”“久病初愈,我请求法官能否给我点钱,以便买点想吃的东西。他很和善地满足了我。我买了鸡蛋、炸鱼和五香豆。”

红军对勃沙特规定了特殊的伙食标准,每天4个鸡蛋或四分之一磅肉,对住宿亦有特殊照顾。一次,“法官看到我们的住房很破,他很生气。于是我俩被换到一间有床、桌子、椅子和其它几件家俱的好房子里。”

1935年11月19日,勃沙特随红军开始新的战略转移,很快掉队,“几个卫兵帮助我拿行李、雨伞,我对那些帮我背东西的战士很感激,我那点行李与他们比显得微不足道了,他们仅一杆枪就有10磅重。”

在前往贵州的途中,勃沙特又感冒了,浑身畏寒。连长安排他在火塘边上睡觉。第二天下雨,道路泥泞,勃的腿走跛了。到宿营地后,吴德峰派医生为他看病,并说:“明天安排你骑马。”医生“是上海某医院的毕业生,后受聘于政府军,现作为红军的俘虏来贡献他的技能。在他的治疗下我感到病症减轻了”。

1936年元旦,红军进至芷江冷水铺。这天是勃沙特的生日,红军送给他一只鸭子作为生日礼物,宿营时,他“拿糖向房主人换了一点盐,几个小时后,鸭子煮熟了”。味道很淡,但他吃得津津有味。

在一年半的交往中,勃沙特与红军官兵也结下了很深的情谊。红军战士从起初敌视地称他“勾鼻子”“外国鬼子”“帝国主义分子”,变为友好地称为“外国人”“勃先生”,后来干脆喊他“老勃”。勃沙特利用自己的特长,为红军提供了不少帮助。他成为红军的编外“翻译员”,帮助红军翻译英文报刊上的新闻,供领导人参考。运用自己的毛线编织技艺,帮助许多红军官兵织帽子、手套、毛衣,还为贺龙出生不久的女儿贺捷生织了毛衣和外套,教吴德峰使用英文打字机,帮他修理煤气灯。

4月11日,红军到达云南富民县境内。萧克向他宣布,决定释放他。书中记述了萧克释放他的理由:“你是瑞士公民,瑞士不是帝国主义国家,没有不公平对待中国,没有租界,我们决定给你自由。”萧克设宴为他送行,还亲自做了一碗粉蒸肉,“王震坐在他旁边,和颜悦色地说:‘当你向报纸介绍时,你应该记住我们是朋友,你曾幸运地看到我们的所作所为,其中最重要的是怎样为了穷人,而不是像一些人诽谤的那样的普通土匪。’萧克说:‘我们不反对你作为一个外国人留在中国,如果你能不再对大众传播信奉上帝的话,我们甚至允许你办学校,但我想你最现实的出路是回家。’”

勃沙特打算到昆明寻求朋友帮助,吴德峰问他需要多少路费,他说需要4块银元,结果给他10块银元。

4月12日,勃沙特获释。在昆明养病期间,勃沙特写作完成了《神灵之手》一书,于当年11月在伦敦出版,随后又多次再版。1937年,《神灵之手》又被译成法文在瑞士出版。后来他在贵州盘县继续传教十多年。直到1951年冬,勃沙特夫妇离开中国到老挝传教。他是最后一个离开贵州回国的外国人,他说:“别的外国传教士都害怕共产党,我不怕,因为我了解他们。只要共产党是我所见到的红军,就用不着害怕。”后来他在老挝巴色居住15年,妻子去世后,他回到英国曼彻斯特定居。1993年,勃沙特在英国去世,享年96岁。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

微信或手机浏览器扫一扫