我读的是刘继明的《黑与白》,不是别的作者的《黑与白》,更不是别的作者的《白与黑》,为防混淆,故强调一下。

刘继明这个名字,曾经是非常普通的名字,在网络上一搜索,就会找到许许多多与作家刘继明重名的人们。但在目前来讲,似乎越来越多的人从这个名字中感受到了寓言的味道,暗暗希望眼前正慢慢吞噬光明的黑雾早点散掉,好让光明继续下去。

刘继明曾经是某省作协的副主席,创作过许多作品,早在文坛享有盛名,但当他写完《人境》后,那些同事与不忘初心的他拔刀相向了:他们暴力毁坏了他的汽车,这是来武的;他们以举报为名诬告刘继明在台湾出版的《为中国革命辩护》一书违法违规,这是来文的。刘继明报案,相关部门表示无能为力,这是暗的;他们诬告,相关部门迅速调查刘继明,这是明的。是什么招致了这样的仇这样的恨呢?大约是因为刘继明讲了一些实话吧。

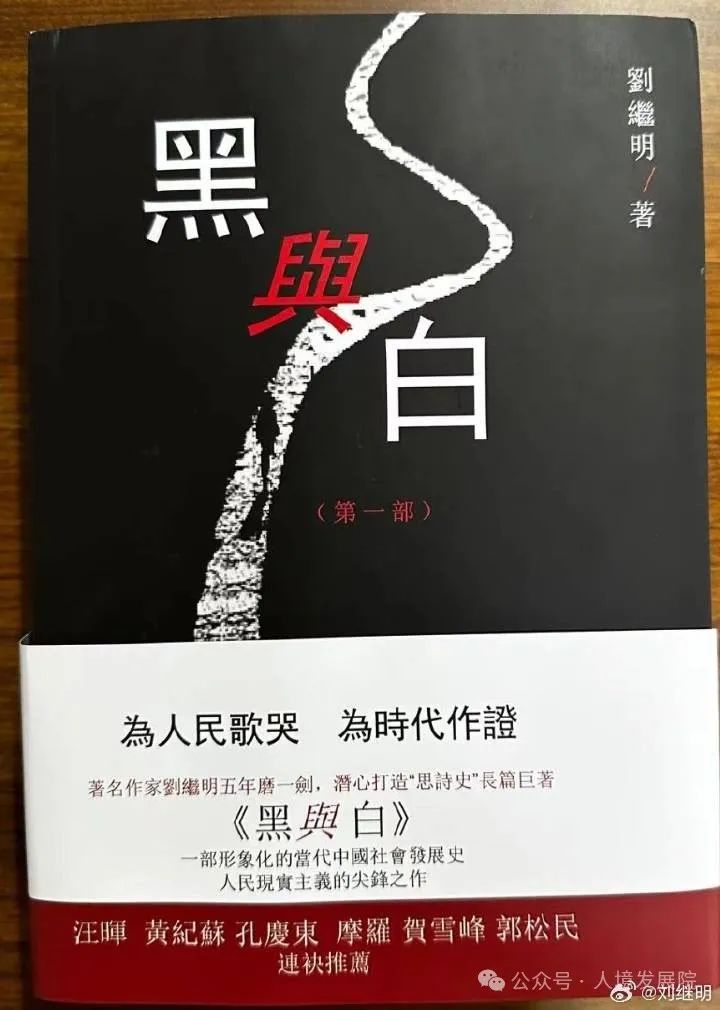

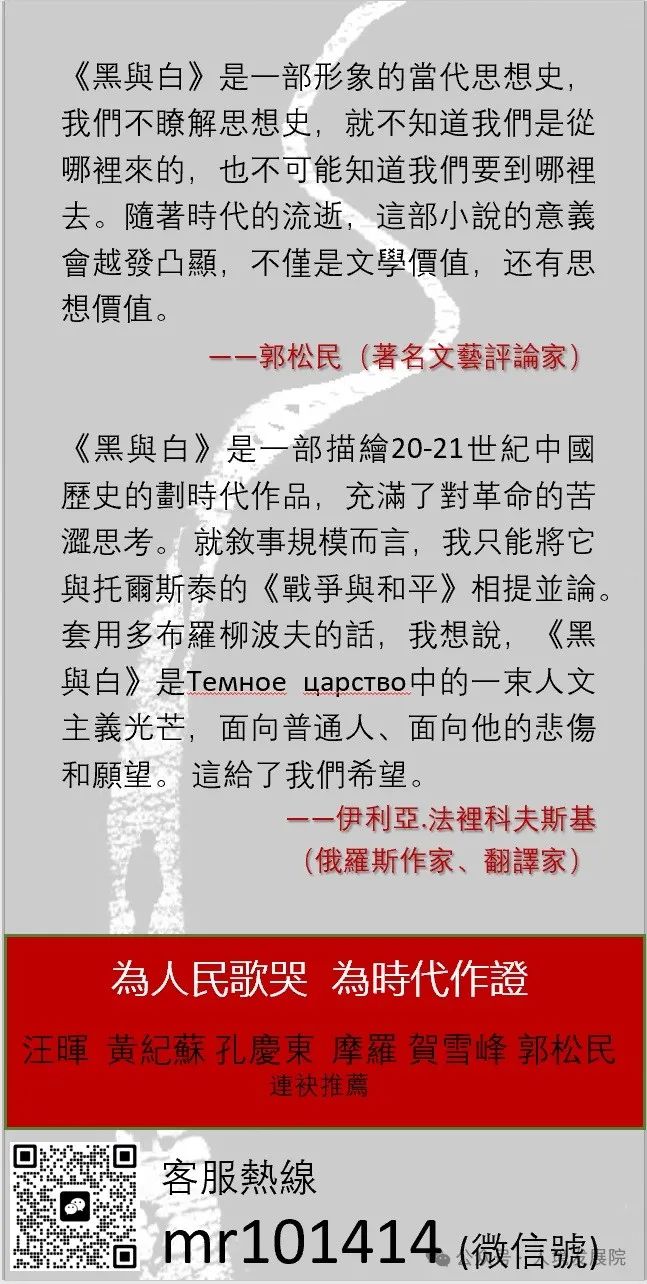

就是在这样的艰难中,刘继明用5年的时间创作了120万字的长篇小说《黑与白》,这是多么令人钦佩的事情。刘继明曾经带着完成《人境》创作后的疲惫说,《人境》将是他的最后一部小说了。但现在改变了,他高歌一曲又上路了。他们想让他住嘴,他就非要创作不可;他们想要改写历史,他非要还历史以本来面目不可。这是怎样的人生的呢?这是怎样的黑与白呢?

曾经受到大陆革命深深伤害,并且现在仍然深深憎恨着大陆革命的台湾当局,允许《为中国革命辩护》出版了(《为中国革命辩护》一书由北京大学教授孔庆东老师作序,刘老师接受序的建议,在出版时书名改成了《辩护与呐喊》)。然而深受革命之益的大陆,却拒绝《为中国革命辩护》出版,这是何等的黑白分明。作为改开榜样的香港,经历了百年的英国殖民且未发生大革命的香港,允许《黑与白》出版,但大陆至今还没有出版(据说要出),这又是何等的黑白分明。

《黑与白》是一部真实地再现了历史的创作,这一点与描写了众多英雄人物的《人境》是不同的。《人境》里有期许,所以让英雄去奋斗、去挣扎;而《黑与白》只有冷如铁的历史,作者不能去改写历史,历史让一个人是英雄,那他就是英雄,历史拒绝了他,他就不是英雄。毛主席看《红灯记》时,伤感地说死人太多了,又说但是历史就是那样。我想刘继明在创作《黑与白》时,大概也有类似的心境,历史毕竟是历史呀!

需要强调的是《黑与白》并不排斥英雄的,例如王胜利就是一个值得我们永远景仰的英雄。他为新中国立下了汗马功劳,也为此流了血,奉献了一只胳膊。他不忘初心,为了心中的那为人民服务的信念而忍辱负重,坚持斗争,拒绝向叛徒妥协,直至牺牲。生活中存在着许许多多像王胜利一样的人,他们是社会的脊梁。但他们也像王胜利一样,失去了发言权,只能以不可持续的个人牺牲模式为社会做贡献,这能不让人感慨么?

王胜利想让儿子成为王成,结果却成了王晟。想一想王胜利的苦心,想一想王胜利的教育,怎么在现实面前竟然如此不堪一击呢?我们不能责怪王胜利不懂得教育方法,不懂得没有比较就没有鉴别的道理,更不能责怪那个时代只重视正面教育,不注意反面教育。对于让人感慨的王胜利父子,作者的笔却不带一点感情,一点不作出有倾向性的诱导。 “听到儿子这句话,王胜利浑浊的眼睛一亮,那只举起来的手软绵无力地垂了下去,脸上浮现出一缕欣慰的笑容……”,这是作者对王胜利最后的描写。

王晟是作者选择的唯一核心人物,他既是最重要的中心人物,又是最重要的主线人物,其他重要角色都与之有关联。王晟的故事是核心,而其他故事则或明或暗地诠释了王晟的故事何以发生,又何以发展,又将有何样的结局。王晟不能算是个英雄,只能算是个好人。与他对面的人比起来,他真是太年轻太幼稚了,有时候非常简单。他劝爸爸向巴东父子妥协,因为他不懂得双方斗争的刀光剑影与你死我活;他把名字王成改成王晟,因为他禁不住别人的嘲笑,不懂得去直面自己该面临的;他给郎涛递纸条,因为他不懂得撒谎的人的内心世界;他与杜威交往,因为他不懂得人际关系的险恶,也不懂得《孙子兵法》讲的不能和立场不明意图不明的人打交道;……;他举报武伯仲父子,因为他不知道举报在何种情况下才起作用,也不懂得要准备为此付出代价。这一切描述既不为赞美,也不为指责,只是在描述,正因为这样,所以才让人看到王晟身上闪着的无数人的影子啊!

王晟的所作所为说明他还没有搞懂“正义”二字。有人喜欢说“正义也许会迟到,但从来不会缺席”,这话里的“正义”是惩罚,不是“正义”的根本意义,正义的根本意义就是“大家共同的利益”。只有代表了一个群体的共同利益,他才在那个群体里是正义的,正义二字明确指向受益群体。正因为如此,毛主席才提出少杀慎杀,才对许多罪大恶极者网开一面,而在这么做时,他要的是实现真正的正义——实现人民的最大利益。有些人打着以德报怨的旗号,做着认贼作父的勾当,这不是东施效颦,而是大胆的阳谋,因为这一切的后面没有一个真正的正义,没有人民的根本的共同利益。人们常说的“他以为了你好的名义来伤害你”大体表现了同样的逻辑。《黑与白》讲述的近百年时间内发生的故事,哪一个不是为了特定群体的“共同利益”呢?当然了,真正为了大多数人共同利益的人,一定会大张旗鼓地宣称这一点,并在行动中落实、兑现。代表少数利益的人,也一定会大张旗鼓地宣称自己代表全部人的共同利益,然而决不可能落实到行动上,更不可能兑现,谁也不能同时代表利益对立着的双方的利益。在这一点上,《黑与白》的故事与历史现实是完全一致的。

有人因为《黑与白》太真实了,于是就想着把书中人物和事件与现实中的人物和事件直接挂起钩来,例如陈沂蒙当过知青,就等同于当过知青的某个人;东钢事件群众打死了外资代表(一个中国人),就把它与通钢事件联系起来;武伯仲会看病会行骗,就把他与王林联系起来;《自白书》带来了不好的影响,就把他与《多余的话》联系起来;如此等等,不胜枚举。这种解读不仅断章取义,而且降低了《黑与白》的价值。真实反映了历史的《黑与白》在创作的过程中一定少不了大量的原型,但创作的人物比原型更丰富更深刻更具有代表性。以现实中某件未流血的群体事件作对比,就可以很好地说明这个问题。那次群体事件中,诉求者占据了某座二十余层的办公大楼极其全部窗户,楼下是更大量的诉求者和官方虎贲。在虎贲接到冲入大楼命令的那一刻,诉求代表大喊“你们敢冲进来,我们就跳下去”,于是数百人在瞬间单手抓窗框身子齐刷刷探出窗外作出了跳的动作----只要手稍微一松便全部跳下,这一整齐划一而无声的动作震惊得全场鸦雀无声。诉求代表说:“你们的合法性是用我们工人的鲜血和生命铸就的,你们不解决问题,我们今天就用鲜血把你们的合法性洗掉。”最后官方妥协达成和解。《黑与白》的东钢事件是不是也可以代表这件不流血的群体事件呢?完全可以的。两者的群众是一样的,而官方人员的表现却是不一样的,因此导致了结局的不同。

《黑与白》与《人境》是非常不同的。《人境》是长歌当哭,而《黑与白》则是哭当长歌。长歌当哭是为英雄而歌,也为英雄的苦难、英雄的稀少而哭。哭当长歌是为无尽的苦难而哭,哭到没有眼泪,终于变成复仇的战歌。假如有千千万万的马坷马垃在,那社会必定是另一个样子。也正是因为千千万万的武伯仲杜威王晟陈沂蒙的存在,所以社会才成了今天这个样子。读《人境》可不读《共产党宣言》,而没读过宣言,则不会读懂《黑与白》。《人境》在具体细节中体现了历史真实,《黑与白》也延续了这种风格。例如,中医能治病在武伯仲哪里得到了体现,虽然武伯仲不是个好东西。他作恶也得靠真本事来积攒一下资本。借武伯仲也顺便揭示了医院在某些时刻变得不治病了。王晟在监狱里整理书目,书单很长很详细,这书单里有不少1966~1976年的作品,这在无形中粉碎了“那十年只有八个样板戏和一个浩然”的谣言。王晟的狱友老郭讲的《手表的故事》再现了包产到户的真实历程,让人真正感受到河南的南街村、河北的周庄公社、东北的兴十四村、南方的华西村人的不容易、不屈服。也从陈沂蒙这些或好或坏的官员身上看到他们没有把《共产党宣言》当标准,更不会提一下。如此等等,不胜枚举。《黑与白》就是这样把历史的原貌写出来了,像黑与白一样分明。

《黑与白》是一部值得反复阅读的好书,如果要把读后感都写出来,恐怕比原著还要长,在这里只能抛砖引玉、点到为止。借用《红楼梦》的卷首诗来做个总评似乎是比较贴切的:“貌似荒唐言,实是辛酸泪。休云作者痴,当解其中味。”

马克思、恩格斯说“一切坚固的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了……”,你看到了么?(本文获首届我读《黑与白》征文一等奖)

(本文原载于“曹征路-刘继明研究中心官微”,红歌会网授权转载)

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

评论功能已恢复开放,请理性发表高见!