笔者的朋友白头豕看完动画电影《长安三万里》之后写了篇《诗文盛,长安亡》,郭松民老师写了篇《诗文的盛衰与长安的兴亡》作回应。

有网友将郭松民老师的文章私信给了笔者,笔者就着两篇文章来谈一些个人看法吧,错误之处请网友们在文末留言、批评指正。

郭松民老师在文章中指出:

“诗文盛”充其量是一个文风问题,文风不正,会成为“长安亡”的一个因素,但不会是根本原因。

根据马克思主义的观点,王朝兴亡的根本原因,只能到其经济结构和生产方式中去寻找。

不知道郭松民老师是否看过白头豕的原文,如果仅凭一句“长安兴,诗文盛!诗文盛,长安亡!”有此论断,显然是对原文逻辑的误读。

从“长安兴,诗文盛!”到“诗文盛,长安亡!”,这中间有一个缺省的叙事,白头豕在文中其实已经言明,只是未充分展开:“诗文的兴盛背后酝酿着亡国巨变的危机”。

唐代诗歌繁荣兴盛的原因,一方面当然离不开物质基础,如全国统一、经济繁荣、交通便利……由此有了“长安兴,诗文盛”,但更重要的一方面却是制度性因素。

科举制度创立于隋朝时期,在科举制度创立之前隋朝及前代王朝取士以察举制以及九品中正制为主。察举即察举孝子廉吏,是以人才的德行及施政能力为选拔依据由官员推举任官;九品中正制是以人才的家世背景及才能为标准由专门的官员选拔。在这样的选拔制度下,官员的选拔为个别阶层把持,形成了庞大的世族集团,影响了社会阶层的流动,最终引起了新兴地主阶级的不断反抗以及社会动荡。

为了打破之前的士族门阀制度、削弱地方豪强、加强皇权、维持社会稳定,隋代开创了科举制,开启了庶族寒士上升通道,唐代延续了这种做法。

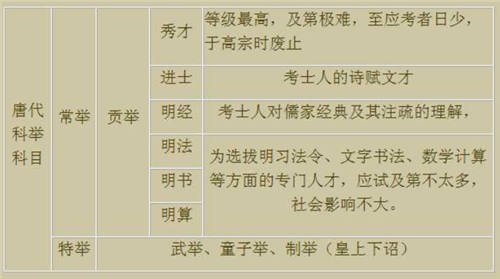

唐代的科举考试分常举和制举两类,每年分期举行的称常举,由皇帝下诏临时举行的考试称制举。

常举是唐朝常年开设的多科目考试,经过不断完善,最终形成了后来各朝代科举考试的内容。

制举也称特举,制举时间不固定,一般由皇帝本人根据政治需要随时设置科目并下诏进行,其考试科目相当广泛:文词类十八科、军武类十六科、吏治类二十四科、长才类二十一科、不遇类二十科、儒学类十九科、贤良直类十五科、玄遭类三科、方伎类二科……

制举将诗歌作为考试的一项重要内容,为了做官,诗歌成为了唐代文人士子争相学习和创作的重要文学形式。

这样的考试本身就带着很大的主观性,同行的吹捧、皇帝的喜好成了重要的评判标准,这使得中唐以前的诗歌刻意追求辞藻华丽却言之无物,浮艳诗风泛滥,写作宫廷诗或艳情诗的人多不胜数,替皇帝歌功颂德、点缀升平的文人大量涌现。

统治阶级中的有识之士也对这样的现象不满,如魏征在《群书治要序》中借古讽今:“竞采浮艳之词,争驰迂诞之说;骋末学之博闻;饰雕虫之小技,流宕忘返,殊途同致。”

此外,隋唐的科举制因为创立不久,其实并不完善。由于当时的关陇集团、山东士族、江东士族这些大的门阀集团开国有功,皇权对他们有相当的妥协,包括在人才的选拔上,一定程度上还是倾向于世家大族内部;此外,有能力的人大多还是通过自己写诗歌的方式来吸引当时官僚集团部分人的注意,然后通过他们的举荐来获得一定的官僚地位。

这样的科举制绝不是普通的劳动人民够得着的。

如旗亭画壁的故事,讲的是王昌龄、高适、王之涣等人在酒楼里召伎、奏乐、饮酒、吟诗,这也只有地主阶级才玩得起;独钓江雪、举杯消愁、孤帆远影……

这样的游玩、远足、召伎、饮酒、奏唱、吟诗,美其名曰文化交流,然而哪一样不是靠金钱支撑,哪一样背后不是劳动人民血汗的堆砌?

摊开唐代的诗卷,我们不难发现,唐朝的诗人,很少普通人,基本都是士子、贵族。李白出身商贾之家,家庭本身就十分富足;杜甫出身官员家庭,远祖为汉武帝时期有名的酷吏杜周,祖父是位列初唐“文章四友”之一的杜审言,外祖的母亲是李世民弟弟舒王李元名的女儿;白居易同样是三代官员家庭出身。

而这几位还是有一定人民立场、同情社会底层的诗人,其他的诗人来头更是一个比一个大。王通、王绩、王勃,王之涣,王维、王缙都出自山东士族太原王氏;贺知章出自江东士族会稽贺氏,为太子洗马贺德仁之族孙;包融出自延陵包氏;张旭出自江东吴姓士族吴郡张氏……

士族诗人之间还姻亲相连,比如元稹是关陇集团的士族子弟,母亲则出生山东士族荥阳郑氏,元稹先是娶了韦氏,韦氏是唐朝关陇集团的核心成员之一;韦氏死了,元稹写下“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”悼念她,转眼又娶了山东士族五姓七族之一的裴氏。就连李白也是这样,他的原配是前宰相许圉师的孙女,继室是宰相宗楚客的孙女……

所以,说唐诗是“贵族的放歌”,也毫不为过。

不可否认的是,唐诗里瑰丽辞藻的文学价值,以及李白的浪漫主义、边塞诗人的爱国主义、杜甫白居易等人的现实主义……对于后世来讲都是宝贵的精神财富。

但是,也完全不必刻意拔高这些精神财富,上升到动画结尾的的“只要诗在,长安就会在”。

长安终究是亡了,哪怕文人墨客的诗文还在被大唐的士子、贵族、皇亲国戚传颂。

长安当然不是亡于“诗文盛”,但长安却是亡于一手造就“诗文盛”现象的政治速朽、官吏腐败,依仗胡人、藩镇割据,门阀世袭、阶层固化,统治阶级骄奢淫逸、劳动人民痛苦不堪。

当然,这个话丝毫没有指责诗歌本身的意思,也不是说劳动人民就写不出诗。《诗经》三百篇,“风”占了半数以上,尽是劳动人民反剥削、反压迫的放歌;当诗歌沦为替剥削阶级装饰的道具,也就走向了劳动人民的对立面。就像摇滚与说唱本是大众的艺术,被资本包装、修饰,就变成了大众的精神鸦片。所以,唐诗特别是中唐之前的唐诗,绝不仅仅是唐诗本身的“文风”问题,这背后有着深刻的政治原因,是骄奢淫逸的贵族需要这样的“文风”。

唐诗不可能救得了长安,反倒是长安亡了,唐诗迅速失传,即便宋元明清数代人竭力搜集,仍十不存九。

这并不是最惨的——长安的繁华建立在劳动人民的累累白骨之上,贵族最终为自己的骄奢淫逸付出了代价:“甲第朱门无一半”,“天街踏尽公卿骨”,但是,很多无辜的劳动人民还要在往复的兵灾中为这些贵族陪葬。歌颂长安繁华的诗文起码还能留存一部分,而劳动人民的累累白骨却永远地被埋存于地下,无人问津……比起唐诗,这才是历史的主体。

能让中华文明绵延几千年而生生不息,能把中华民族一次次从四分五裂、百姓流离失所拉回到国泰民安的大一统的,正是一辈又一辈劳动人民“时日曷丧,予及汝偕亡”的奋起反抗,是一代又一代仁人志士“杀身以成仁”的前赴后继。

所谓中华文明、中华文化绝不是一个先验的符号。世之人总是从本国以及外国的历史兴衰中汲取教训,从前人的精神世界汲取养分,融入自己的文化血脉,不断自我完善、改进,才使得中华民族免于了被历史淘汰的命运——这才是中华文明的特质与本质。

唐诗中的瑰丽辞藻以及浪漫主义、爱国主义、现实主义精神,当然都是前人的精神养分,但也只有当后世得以存续,这些精神养分才能得以被挖掘、发现出来,不应该把这个逻辑颠倒过来,那就变成买椟还珠了。况且唐诗里的很多正面精神恰恰是“长安兴”的对立物,是政治腐朽、社会变乱催生了许多不朽名篇。

比起唐诗,唐代的更替兴衰所留下来的一大堆历史教训,反而才是真正的历史价值所在,而唐诗只是这些历史价值的附属物。

同样地,是觉悟了的工人阶级选择唱《国际歌》并把它作为行动的战歌,但唱《国际歌》的未必是觉悟了的工人阶级,因为“马克思主义在理论上的胜利,逼得它的敌人装扮成马克思主义者”。

社会主义既不是也不应该仅仅被作为一个符号去被认同,那样就很容易被束之高阁,甚至变成无害神像;社会主义是中国人民在追求人民解放与民族解放的斗争过程中,经历了漫长而艰苦的探寻、比较与实践,所作出的选择,是实践的纲领。

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号

说到底,吟诗作赋是一种娱乐活动。唐朝分为四个时期:“初、盛、中、晚”。而在盛唐之时发生安史之乱,有很多的原因吧,从思想上看,就是“死于安乐”!诗歌鼎盛时期,就是危机四伏之时,随时崩盘。一个安史之乱,把大唐盛世扫得凌乱不堪。

歌舞升平之说,值得警惕。